人は何のために祈るのだろうか?

20世紀フランスの作曲家フランシス・プーランク(1899-1963)のオペラ「カルメル会修道女の対話」(1957年初演)は、まさにこの「祈り」が主なテーマとなっている。

つい先頃、ニューヨークのメトロポリタン・オペラ(=愛称MET)で上演された舞台(ヤニック・ネゼ=セガン指揮、ジョン・デクスター演出、2019年5月11日)が、「METライブビューイング」として全国各地の映画館でも上映され、私も久しぶりにこの作品に接することができた。

物語は比較的わかりやすい。

1789年のフランス大革命の頃。デリケートな内面を持つ貴族の娘ブランシュは、世を避け、厳格な戒律で知られるカルメル会に修道女として入り、信仰生活を求めるようになる。やがて革命政府は聖職者を特権階級とみなして破壊・略奪し始め、カルメル会の修道女たちは逮捕される。公開処刑の日、修道女たちは静かに聖歌を歌いながら、一人ずつギロチンにかけられ、首をはねられていく――というものだ。台本は作家のジョルジュ・ベルナノス。

彼女たちのセリフには、こんな言葉が出てくる。

「あの修道女たちは一体何の役に立っているのか、と人々は言うでしょう。それも無理からぬことです。この修道会は苦行したり徳を守るための場ではありません。ここは祈りの場であり、祈りだけが私たちの存在を正当化するのです。祈りを信じない人は、私たちを詐欺師か、寄生虫のように思うでしょう。

神の存在が普遍的であるならば、祈りもそうではありませんか? どの祈りも、たとえ羊の群れを守る牧童の祈りであっても、それは人類の祈りなのです」(クロワシー修道院長)

寄生虫、という言葉は心に突き刺さる。

それは修道女たちだけの問題ではない。「一体何の役に立っているのか」と世間から思われるようなすべての芸術や文化についても、それは置き換えられるだろう。

祈りなんて必要ないじゃないか。何の役にも立たないくせに。

世間からそのように胡散臭く見られていることに、修道女たちはとても敏感である。なぜ私たちはここにいるのか。彼女たちは決して修道院の中の儀式的世界に安住しているのではなく、騒乱と不安の世の中において、自分たちのやっていることの意味を繰り返し問うている。

そんな修道女たちの対話に共感してしまう人は、案外多いのではないだろうか。

この立派なクロワシー修道院長(カリタ・マッティラ、鬼気迫る演技だった)は、重病に冒されている。新入りの若い修道女ブランシュ(イザベル・レナード、歌も姿も繊細で美しい)を自分の娘のように気遣いながら、苦痛のなかで錯乱し、ついにこんな言葉さえ口走ってしまう。

「哀れな私なのに、こんなときに神のことを考えてどうなるというのです。神の方にこそ、私のことを考えて欲しいわ!」

立派な人格者で何十年も信仰生活を続けてきたクロワシー修道院長は、苦悶にのたうち、死の恐怖におののきながら、惨めな最期を遂げる。どんなに高潔な精神も、肉体の痛みの前には、こんなにも脆いものかと、見せつけられるようなシーンである。

ブランシュの親友となった若い修道女コンスタンス(エリン・モーリー)は、奇妙な洞察力を持っていて、この修道院長の壮絶な死について、こんな独特の見方を述べる。

「院長様があれほど苦しんで、後味の悪い亡くなり方をされるとは、誰が予想したでしょう。まるで神が死を与える相手をお間違えになったようだわ。そうよ、あれは他人の死だったに違いない。だから院長様は他人の服みたいに、袖を通すことができなかった。…人はそれぞれが自分の死を迎えるのではなく、互いのために死を迎えるの。だから他の人の代わりに亡くなることだって、あるんじゃないかしら」

これは「死の哲学」だ。自分の死を死ぬのではなく、他人の死を死ぬこともある…不思議な説得力を感じさせる部分である。

修道女たちのなかで最も気が強く厳しい性格で、ブランシュを叱咤激励するマザー・マリー(カレン・カーギル)も、興味深いことを言っている。

「高慢に勝つ方法はただ一つ。高慢よりも高いところに昇ることです。誇り高くありなさい」

「不幸なのは他人から軽蔑されることではなく、自分自身を軽蔑することだけなのです」

これは、誰にとっても励ましとなる言葉ではないだろうか。

自分のやっていることは無意味なのではないか、自分は本当は馬鹿にされてもしょうがない、卑しい人間なのではないか。ついそう思ってしまうすべての人にとって。

この誇り高さは、プーランクの音楽にも反映されていて、大聖堂の柱のように決然とした響きが随所に出てくるのは、おそらくこの誇りと関係がある。

プーランクの音楽でもうひとつ大事なのは、この誇り高さとともに、甘い優しさ、うっとりさせられるような響きがあるところだ。

ネゼ=セガンの指揮するメトロポリタン・オペラのオーケストラは、こうした甘い音色や、ダイナミックで厚みのある響きにおいて、見事な迫力があった。ヴィブラートの大きい、深く揺れるような歌い方の合唱も、METならではの説得力があった。

それにしても――もしかしたら、どんなラブソングよりも、祈りの方がエロティックなのではないだろうか。

宗教的法悦と、性的法悦は、美術の世界でもよく似ているということが言われる。

プーランクの音楽が真にフランス的だと思えるのは、その奥義にもっとも近づいた官能的な美を、とろけるような甘さを、敬虔さの中に含んでいるからである。

こうしたプーランクの音楽に匹敵するものを、当時のフランスの美術に求めるならば、ジョルジュ・ルオーの絵が挙げられると思う。戦争と騒乱の時代にあって、ひたむきに聖書に基づく絵のなかに朴訥で心に染み入るような優しさと愛を込めていたルオーの精神と、プーランクの祈りの音楽は、一脈通じるものがある。

どちらも、心の真ん中に、ポッと明かりが灯される感覚がある。その新しさと大切さは、時代の残酷さとの対比において考えてみれば、よりはっきりする。

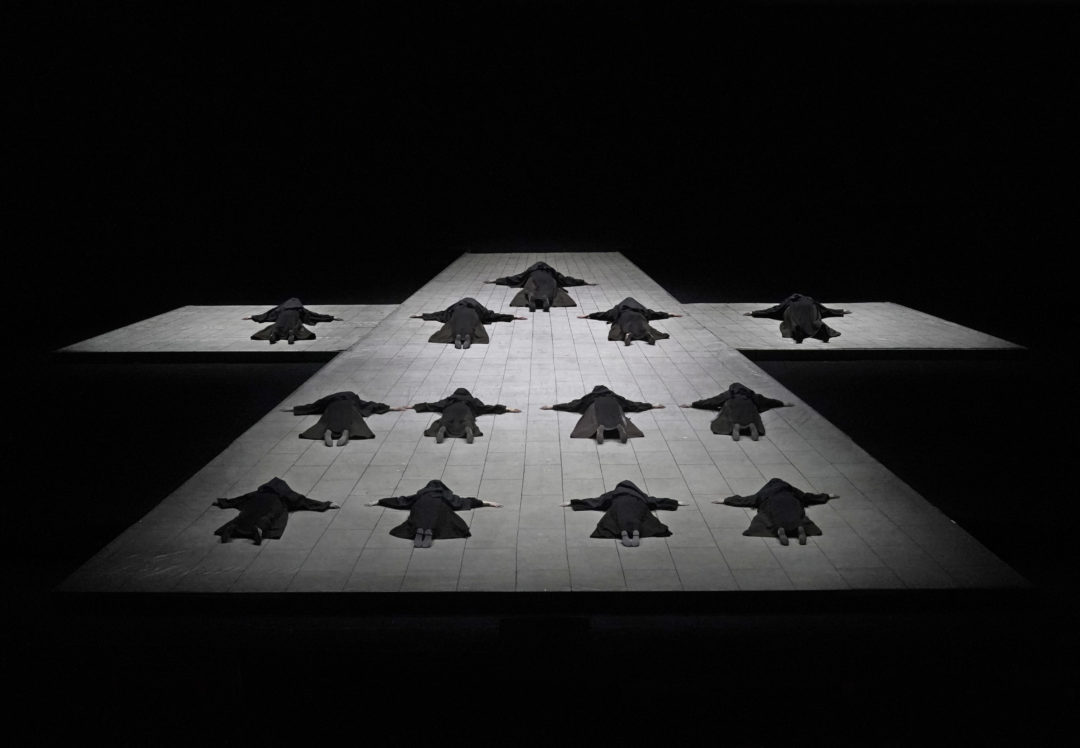

このオペラのラストシーンは、誰しもが戦慄せずにはいられない。

なぜか弱い修道女たちは、ギロチンにかけられる直前まで、堂々と聖歌「サルヴェ・レジーナ」を歌い続けることができたのだろう――死の恐怖を克服してまで。

ただひとつ言えることは、祈りが人を強くする、穏やかにする、美しくする、ということだ。

今回の上演を観ていて改めて思ったのは、この修道女たちは、さまざまな意見の違いやすれ違いを克服しながら、決して強制されることのない、一人でも反対者がいれば犠牲を強要することのない、やわらかい友愛の共同体を作っていたということである。

祈りもまた、彼女たちなりの戦いなのだ。

ラストシーンで、ギロチンで修道女たちが首を一人一人はねられ、聖歌をうたう声が一人また一人と途絶えていくのを、観客は息を詰めて見守ることになる。それは、優しさの連帯が、愛が、死の恐怖に対して打ち勝つ瞬間を見届けるということでもある。

この世でもっとも美しいものを見せてもらったという感覚、それがこのオペラを観終わっての余韻である。

20世紀フランスの文化と芸術に関心のあるすべての人が、「カルメル会修道女の対話」を体験されることを、願ってやまない。

METライブビューイング・夏休みアンコール上映「カルメル会修道女の対話」

会期:9月11日&12日15:00〜、9月24日19:00〜

会場:東劇(東京都中央区銀座4-1-1 東劇3F)

一般料金:3,100円

指揮:ヤニック・ネゼ=セガン

演出:ジョン・デクスター

出演:イザベル・レナード、カリタ・マッティラ

https://www.shochiku.co.jp/met/news/1988/

参考公式動画

メトロポリタン・オペラ「カルメル会修道女の対話」よりアヴェ・マリア

林田 直樹

林田 直樹

音楽ジャーナリスト・評論家。1963年埼玉県生まれ。オペラ、バレエ、古楽、現代音楽など、クラシックを軸に幅広い分野で著述。著書「ルネ・マルタン プロデュースの極意」(アルテスパブリッシング)他。インターネットラジオ「OTTAVA」「カフェフィガロ」に出演。月刊「サライ」(小学館)他に連載。「WebマガジンONTOMO」(音楽之友社)エディトリアル・アドバイザー。

otocoto

otocoto