vol.64

TOKYO CANAL LINKS 2019-2020 #2

「企業価値を高めるためのアートの“使い方”」

Text by Koudai Murakami

Photographs by Rui Ozawa

「H(エイチ)」と寺田倉庫が共同で開催した「アートとビジネス」をテーマにした全4回のプログラム「TOKYO CANAL LINKS 2019」。第2回のテーマは、「企業価値を高めるためのアートの“使い方”」です。

なかなか成果が測りづらい「アート」を企業がどう活用すれば、アーティストに還元するだけでなく自社の価値をも上げることができるのか。それには、企業・アーティスト・社会を有機的につなぎ、相乗効果を起こすための「仕掛け」が必要です。

アート施策を企業ブランディングに結び付ける方法とは。今回は、「アートを用いて社会に実装する企業」と、裏側から「アート企画を提案する企業」という双方の立場から語っていただきました(2019年12月19日イベント開催)。

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):本日は「TOKYO CANAL LINKS 2019」との第2弾の共同企画です。「アート×ビジネス」をテーマにしたシリーズもののトークセッションで、毎回、異なる視点から企業とアートの関わり方を掘り下げています。

今回のテーマは「企業価値を高めるためのアートの“使い方”」ということで、企業ブランディングにどうアートが付加価値を与え、相乗効果を起こせるかという部分のお話しについてお伺いしていきたいと思います。まず最初に、田中さんと岡田さんから「GENBI SHINKANSEN(現美新幹線)」の取り組みについてご説明をお願いできますでしょうか?

田中壮一(JR東日本 技術イノベーション推進本部 MaaS事業推進部門 課長/以下、田中):現美新幹線は、「のってたのしい列車」という観光列車で、地域の文化や暮らしに寄り添ったコンセプトの列車を走らせるプロジェクトのひとつです。この列車は2014年まで秋田新幹線「こまち」で使用されていた車両を、現代美術をテーマにリノベーションしたもので、2016年に運行を始めました。

運行区間は越後湯沢から新潟まで。年間で120本程度、1日あたり3往復、主に週末や休日を中心に運転しています。また、乗車する際に入館料などはいただいてなく、通常の新幹線と同額の運賃・料金で乗ることができます。

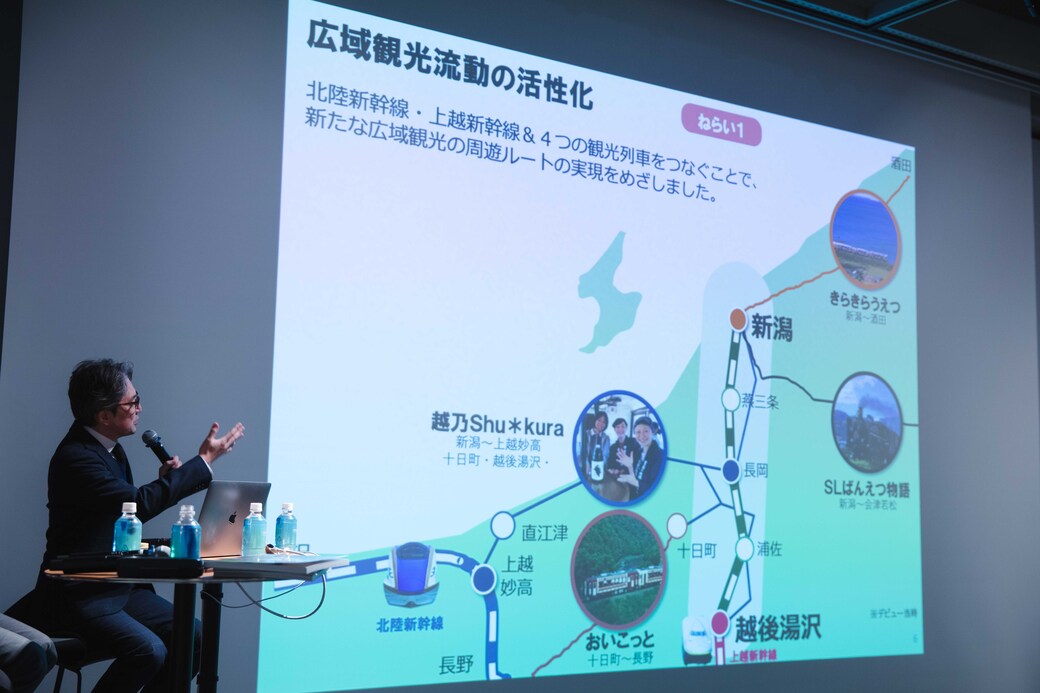

こうした取り組みをなぜ行っているのかというと、JR東日本が1987年に日本国有鉄道から事業を引き継いで生まれた旅客鉄道会社のひとつであり、民営化後も日本や地域の人々の移動や経済を支え続ける役割を担っているという、他の私鉄とは異なった歴史があります。そういう経緯もあり、企業価値を高めるというより、日本のなかでも東日本エリアの文化や歴史をいろんな人に知ってもらう情報発信のお手伝いと、周辺の観光列車を結んだ広域観光流動の活性化、つまり「地域の価値を高める」ことを目指しています。

ちなみに現美新幹線が開業した2016年は、北陸新新幹線が金沢まで延伸した翌年でした。お陰さまで首都圏から金沢方面へ足を運ぶ人が増えたのですが、それと同時に上越方面のことも忘れないでほしいという想いもありました。そこで、このエリアを盛り上げようと、日本におけるアートフェスティバルの先駆けとして地域の方々が長年にわたって大切に築き上げてきた「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」に寄り添える列車を走らせることで、この地域を応援できないかと考えたわけです。

そこで、もともと別のプロジェクトでご一緒しており、アートとも親和性が高いプロジェクトを多く手掛けている岡田さんにお声掛けさせていただきました。

岡田 光(トランジットジェネラルオフィス 常務執行役員/以下、岡田):アートで人を惹きつけるのはなかなか簡単ではありません。そこで、「新幹線×アート」というコンテンツをどう見せたら、多くの方に来ていただけるかという部分をプロデュースさせていただきました。

正直、最初はアートという文脈で人を呼ぶのは難しいと感じました。しかし、越後湯沢から新潟はトンネルが多く、車窓からの景色が決していいとは言えないことを逆手に取って、その移動時間に車内でアートを楽しんでもらえるというポイントは大きいと感じました。

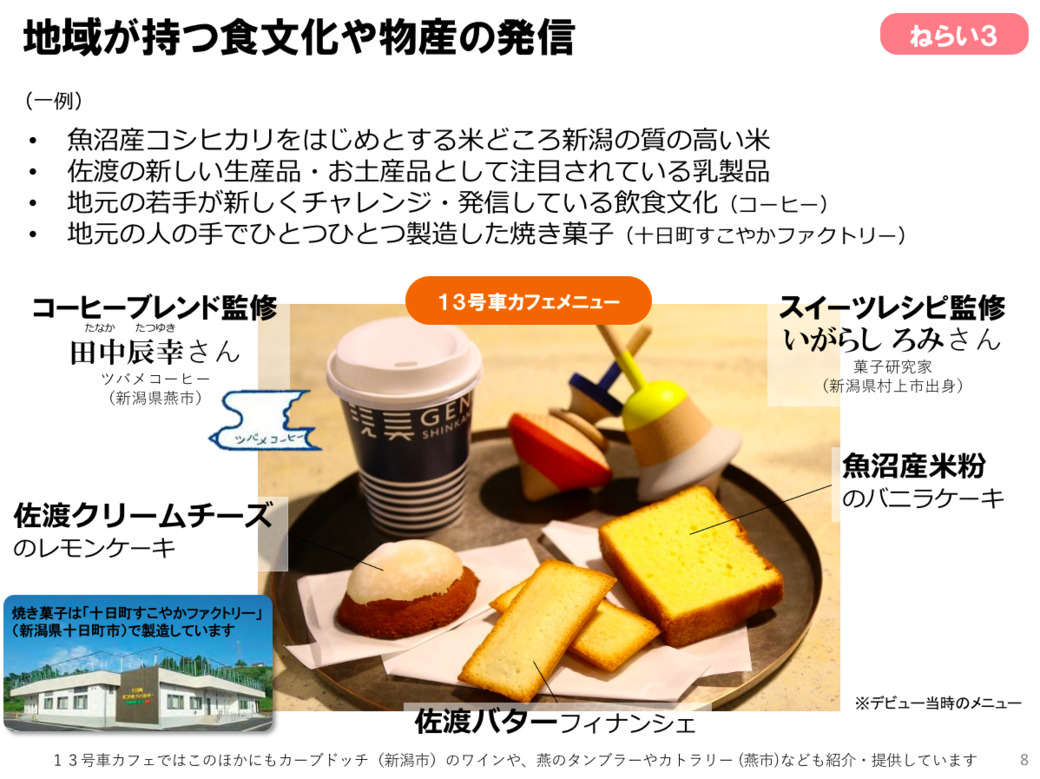

田中:現代アートに加えて、もうひとつの重要な要素がフードです。「列車を使って地元の方々が大切にしているものを発信する」というコンセプトのもと、車内のカフェスペースでは魚沼産コシヒカリの米粉を使ったバニラケーキや、新潟県燕市にあるツバメコーヒー監修のブレンドコーヒーなど、新潟由来の商品を提供しながら地域が持つ食文化を伝えています。

岡田:シンボールマークやロゴデザインは、トランジットジェネラルオフィスとも親交が深いデザイナーの鈴木直之さんにお願いしました。実は鈴木さんは新潟出身で、しかもお父さまが元国鉄社員。自分の会社に「ダイアグラム」と名付けるほど列車への造詣が深いです。そこで鈴木さんにご相談させていただいたところ、「絶対にやりたい!」と意気投合したので実現することができました。

ネーミングは最終的に「現美」と決まりまして、決してインバウンド向きの言葉ではないのですが、発音したときの音の響きが綺麗だし、海外でも話題になりそうな気がしたんです。

エクステリアデザインはファンも多い写真家の蜷川実花さんにお願いしました。蜷川さんは長岡の花火をずっと撮っていらっしゃって、列車自体をキャンバスに見立てて、その上に彼女のビビッドで力強い写真を新幹線のボディに描いたら華やかになるのではないかと考えてお話させていただいたところ、快諾を得ることができました。

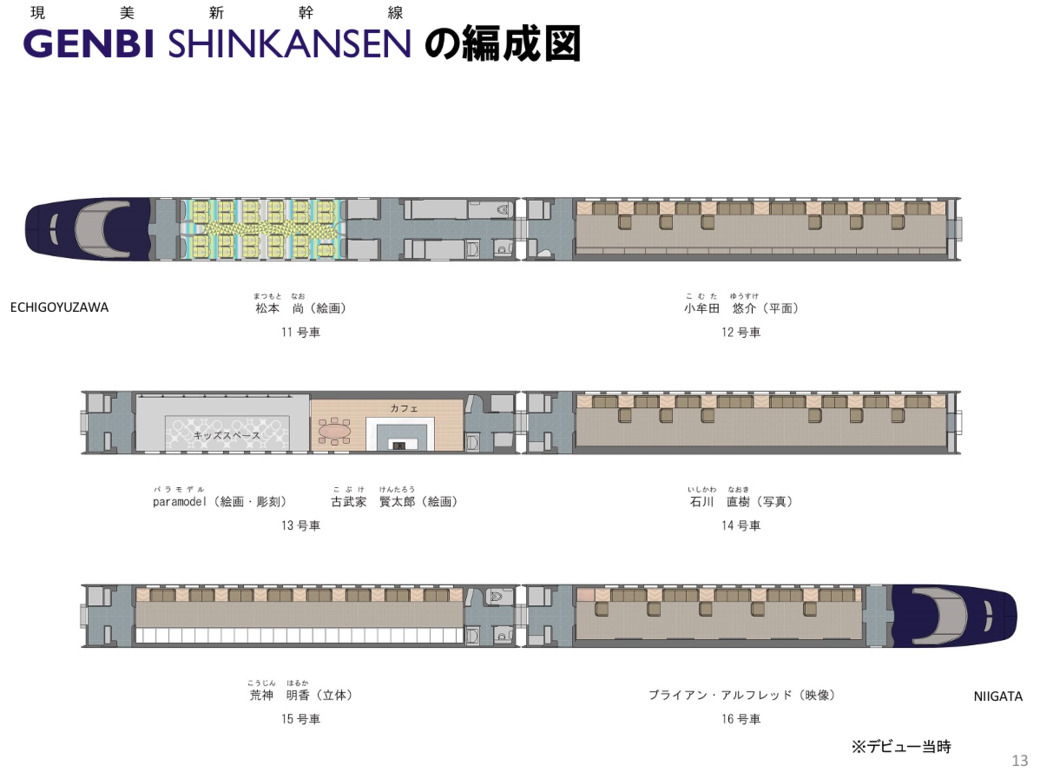

6両編成の車両で、おもしろいのが13号車に設置したカフェにキッズスペースを併設している点です。多くの親御さんにとって、子どもが新幹線で落ち着いて座っていられないことが悩みに。そこで現美新幹線を美術館としてだけでなく、旅を楽しんでいるお父さんやお母さんが休憩できる場所にしようと考えたわけです。

また、もともとが新幹線なので11号車だけグリーン席を残しています。とはいえ、普通に椅子が並んでいてもおもしろくないので、アーティストの松本尚さんにお願いして空間全体がアート作品のように見える設えにしています。

それ以外の車両もアーティストごとに作品を展示しています。例えば小牟田悠介さんの車両はステンレスアートになっていて、車窓からの景色やお客さまが鏡に映り込むことで、常に空間が変化する仕組みになっています。

また2018年には一部をリニューアルし、写真家の石川直樹さんの写真や現代アーティストのAKI INOMATAさんのヤドカリを使った映像によるメディアアートも楽しめるようになりました。

田中:現美新幹線のご利用状況についてですが、2016年4月29日のデビューから2019年10月末までの3年6カ月で、14万人以上のお客さまにご利用いただきました。そのなかでいちばん私たちが気にしていたのが首都圏のお客さまにどれくらい来ていただけるかだったのですが、66パーセントが首都圏からのお客さまでした。東京や上野から乗車できる列車ではないにもかかわらず、これだけ多くのお客さまにご利用いただいていることは、私たちにとっても非常に価値のある数字だと考えています。

タジリ:こうしたプロジェクトに取り組むうえでハードルになるのが、社内の稟議を通すことだと思います。それはプロジェクトの規模が大きければ大きいほど難しいと感じるのですが、現美新幹線はどういったロジックで企画を通したのでしょうか?

田中:正直申し上げて、とても難しい問題だと私も考えています。そもそもマネタイズが難しいことに加え、アートの価値を測る物差しがほとんどないに等しいので。幸いだったのは、現美新幹線のプロジェクトを発表したところ、有識者やメディアの方々から、地元地域を活性化させるため現代アートを活用するという列車のコンセプトに共感と応援の声を多くいただいたことです。それがきっかけで社内のムードも大きく変わりました。

ビジネスの現場ではお金に換算しにくいアートというのは距離があると思っていたのですが、一歩外に出てみると違ったかたちでアートへの期待があることがわかりました。アートが担う社会的な価値について再認識する出来事でした。

タジリ:ありがとうございます。では、次に「LUMIX MEETS BEYOND 2020」について説明をお願いできますでしょうか。

太田睦子(『IMA』エディトリアルディレクター/以下、太田):「LUMIX MEETS BEYOND 2020」は2013年にスタートしたプロジェクトですが、始まりはさらに1年前にさかのぼります。

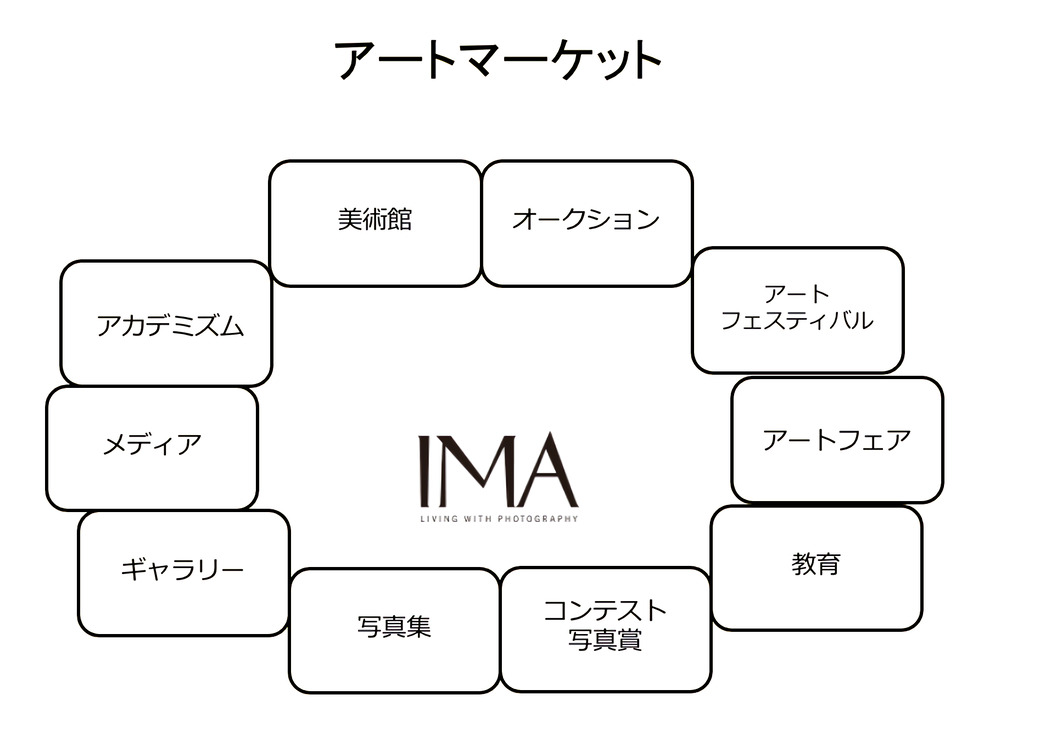

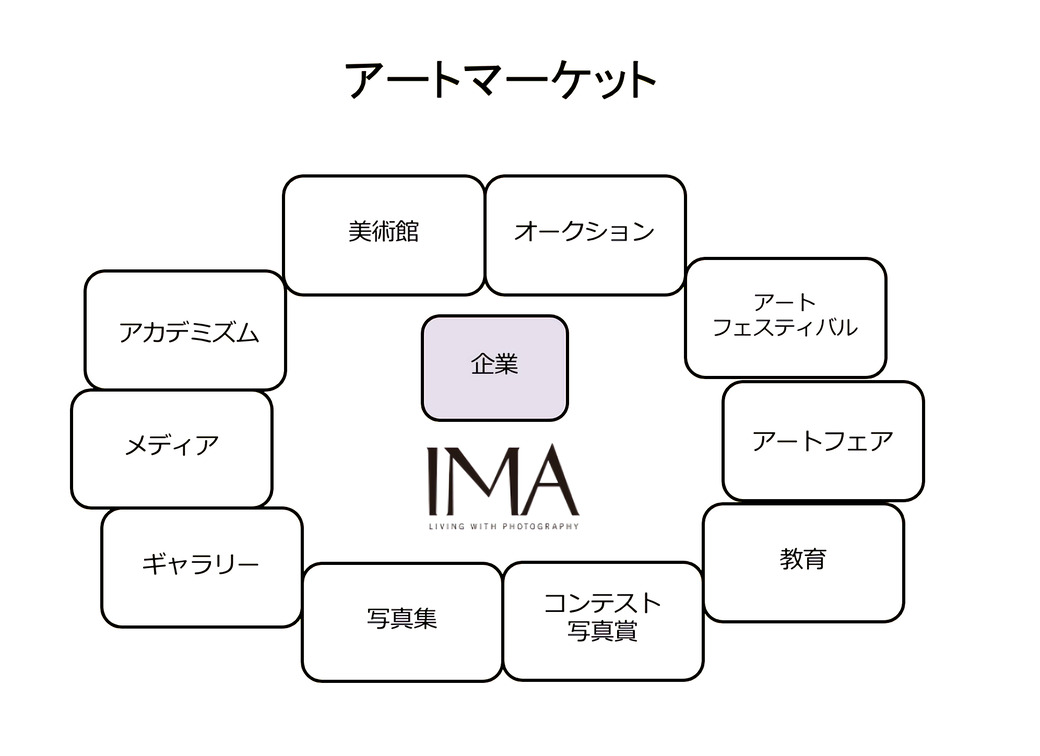

『IMA』は2012年に、雑誌・オンラインを軸にアート写真を扱うメディアとしてスタートしました。「LUMIX MEETS BEYOND 2020」のお話の前に、日本におけるアートを取り巻く現状の課題からお伝えします。そもそもアートマーケットとは、下の図にあるような要素から構成されています。

日本はまだまだマーケットが小さく、相互の連携が取れていない部分があります。私たちはこれらの要素をメディアとして有機的に結び付けることで、もっとマーケットを機能させていく役割を担えるのではないかと考え、雑誌を年に4回発行しながら、オンラインで情報発信し、写真集づくりやギャラリー運営に加え、教育という観点からワークショップを開催するなど、さまざまな取り組みを行ってきました。

しかし、活動の過程でアートマーケットを活性化させるために日本に何がいちばん足りていないのか考えたときに、「企業」の参加が圧倒的に不足していることに気づきました。そこから、アートと企業の「橋渡し役」として、企業がもっとアート市場に参入できるような施策を打っています。

実は世界のアートマーケットから見ても、日本の写真家は非常に評価が高いのをご存知でしょうか。例えば、写真界のノーベル賞とも言われている「ハッセルブラッド国際写真賞」を、日本人は4名受賞しています。また、パリのポンピドゥー・センターやニューヨーク近代美術館など海外の主要美術館には、たくさんの日本人写真家の作品が収蔵されています。

こうしたグローバルに活躍する人をさらに増やしていくためにも、日本企業の支援が必要不可欠です。しかし、そういう話を日本企業の担当者にしても、2012年当時は「うちの事業と関係ないよね」と言われてしまうだけでした。その一方で、グローバル展開をしているラグジュアリーファッションブランドなどは、本国でアート活動をしている企業がほとんどでしたので、意義をすぐに感じてくださり、実際にグッチやアルマーニとは写真展を開催することができました。

そうした活動がベースとなりLUMIXの取り組みへとつながっていくのですが、そのあたりの経緯については坂本さんからお話しいただきたいと思います。

坂本維賢(パナソニック イメージングBU ブランドプロモート室長/以下、坂本):『IMA』の皆さんと初めてお会いしたのは2013年の夏でした。とても暑かったことを覚えています。そのときはアートフォトやアマナという企業についてツアー的なかたちで1日かけて教えていただきました。なぜそのようなことをしたのかというと、2013年の秋口に新製品の発売を控えていたからです。

このカメラは、その当時の世界最小ボディのミラーレス一眼カメラを謳い文句に、女性の心を捉えるために豊富なカラーバリエーションを用意し、ファッショナブルなイメージで売り出しました。そこで「ファッション」や「アート」に紐づけた新しいマーケティング活動をしたいと考えたわけです。ところが、われわれのなかにそういった知見を持つ者がいなかった。そこで『IMA』にご相談させていただきました。

太田:最初に取り組んだのが「LUMIX MEETS BEYOND 2020」の前身となる「LUMIX MEETS TOKYO 2020」です。9名の若手写真家を起用し、アートフォトをテーマにした企画展を東京とパリで開催しました。

このときはカメラのプロモーションが軸になっていたので、写真の展示とともにカメラのタッチ・アンド・トライができる場所もつくりました。パリはアートのリテラシーが高いので無名の若手日本人写真家の展覧会にも多くの人が足を運んでくれて、いいかたちでスタートできたと思っています。

タジリ:最初にパリを選んだのは、世界的に日本の写真家が評価されていたこともあるんですか?

太田:パリでは、毎年11月に「パリフォト」という大きな写真の祭典があり、世界中からキュレーター、ギャラリスト、ジャーナリスト、アーティストなどのプロが集まります。それに合わせて写真家の作品を見てもらうのがいちばんいいだろうと考えたのです。

坂本:フランスは写真が発明された国なので、11月は写真月間になっています。パリフォトだけでなく、世界中のカメラメーカーが参加する「サロン・デ・ラ・フォト」というカメラショーも同じタイミングで開催されるので、このタイミングがベストでした。

タジリ:こうした取り組みは、大御所を起用した方が結果は出やすいと思うのですが、どうして若手を起用したのでしょうか?

坂本:まず新製品のプロモーションだったことがひとつあります。たしかに大御所の方を使うと訴求力も高く、情報が発信されるスピードも速いです。しかし、企業イメージを変えるという観点では、なかなか刷新されない。企業が変わっていくことを伝えるために、あえて若手を起用しました。また、2020年に向けてこれから活躍していくことが期待される人たちを紹介したいという想いもありました。

太田:若手写真家を支援している企業はたくさんあるのですが、その多くはアワードなんですね。しかし、若くて才能を持った人たちを育てるという視点で考えると、賞をあげておしまいではなく、経験を積んで成長していける場や出口をつくる方が重要だと考えました。展示の経験を積み、パリフォトの雰囲気を肌で感じ、お客さまとじかにコミュニケーションを取ることで、自分の作品を客観的に見つめて、成長する機会になればいいなと。

タジリ:先ほどの「現美新幹線」と同様に、この企画はどのようにして実現させていったのでしょうか?

坂本:1回目の開催時には、会社としても過去最大クラスの物議をかもすことになりました。展示する写真について、販売会社等から疑問の声が届いたのです。残念ながら当社にアートの知見がある人間がいなかったので、良い悪いの判断基準が持てなかった。当時、私も上司に写真史や現代美術史を交えて意義を説明したのですが、結果として十分に理解してもらえたかというとちょっとわかりません。ただ、想いを汲み取っていただけたので、そのままのかたちで開催することができました。

太田:坂本さんは本当にアートへの造詣が深いんですね。一般的にカメラメーカーの写真は、機能、性能の良さといったスペックを伝えることが重要です。しかし、アート写真ではピントがボケていたり、多重露光になっていたり、なかには忌避感を抱くような被写体を扱っていたりと、業界的になかなか理解されにくい要素を含んだものも多いのです。だから、一緒に闘っていただける同士として心強かったです。

しかもこの写真展では、初年度こそLUMIXの製品を使用して写真家に写真を撮ってもらっていたのですが、2年目からはそういった縛りもはずし、LUMIXでの撮りおろし作品だけでなく他社の製品で撮影された作品も掲載しています。企業側の論理を押し付けることが本当に少なく、アーティストのことを第一に考えていただいているのも素晴らしい姿勢だと思います。

その後、2015年からは「LUMIX MEETS BEYOND 2020」と名称を変え、さらに2017年からはアムステルダムを加えた3都市で開催することになりました。こちらは「UNSEEN」という若手写真にフィーチャーした世界的アートフォトフェスティバルの開催に合わせていて、パリフォトと対をなしています。また現地の美術学校と交流したり、トークイベントを開催したりといったことにも取り組んできました。

坂本:幸いなことに参加してくれた写真家が私たちの想像以上に早く活躍してくれていることもあり、大きな実績となっています。例えば、水谷吉法さんはISSEY MIYAKEなどのコレクションに作品が使われたり、藤原聡志さんはベルリンのオペラハウスのプロモーションで写真が1年間街中に展示されたりしています。

タジリ:こうした展覧会は、カメラを展示することで販促へと結びつける効果が得られると思うのですが、回数を重ねるごとに展示される台数が減っていますよね。これはどういった理由があるのでしょうか?

坂本:2013年時はマーケティング視点で取り組んでいたのですが、パリでお客さまから「カメラが置かれていることで、展示が台なしになっている」と指摘されたんですね。それについては私も同意するところでした。無理に商売っ気を出してしまうと、逆にお客さまが離れてしまいます。写真集などもページの最後にクレジットでブランドや企業名が入っているくらいの方が、それを発見したときに格段にイメージがアップします。そこでどういうふうにしたら格好良いかを徐々に突き詰めるようになりました。

最終的に1台だけカメラを飾って終わらせるようになるまで2、3年はかかりました。ただ、そうやってカメラの台数を減らしたことで、興味を持ってくれる人が増えたんです。また、7年も実施している企画なので、リピーターも増え、そのなかには実際にカメラを購入してくれる方もいます。

タジリ:台数を減らしていくなんで、なかなか出来ないことですよね。

坂本:そのときは怒られたら謝ればいいという思いで、しれっとやりました。そうしたら、意外とすんなり通過してしまったという(笑)。とはいえ、お客さまに言われることがいちばん説得力もあるので、それも大きかったです。

太田:地道な活動を続けることで最終的にカメラと写真作品の展示の主従関係が逆転し、「カメラのための展覧会」ではなく、「素晴らしい展覧会をサポートしている企業」ということが視覚的に伝わる展覧会をかたちづくることができました。その結果、企業ブランドの価値を上げることにもつながったと思います。

タジリ:こうしたアート施策は効果測定が難しいと思うのですが、両社ではどのようなかたちで測っているのかをお伺いできますでしょうか。

田中:現美新幹線は、ご乗車いただいたお客さまの人数を測っています。乗車率や輸送人員という指標になります。またこのような従来からあるKPIのほかに、新幹線そのものや新幹線の中のコンテンツが話題となって雑誌やテレビ、SNSなどで具体的に紹介された数もひとつの指標としています。

坂本:カメラメーカーなので写真家を支援するのはわかりやすい施策だと思うのですが、それ以上にプロジェクトに参加してくれた作家が有名になっていくことを大きな実績として考えています。例えば、写真家がインタビューを受けたときに具体的なエピソードとして話してくれたり、経歴に「LUMIX MEETS BEYOND 2020」の名前が掲載されたりすることで、写真家を通じたブランディング活動ができると考えています。

タジリ:企業のブランディングの方法はさまざまに存在しますが、そのなかでも結果が見えづらいアートを使った施策でしかなしえなかったことや、アートだからこそ実現できたことはありますか?

田中:今回紹介したプロジェクトとは異なるのですが、私が携わっている「TRAIN SUITE 四季島」は工芸品や民芸品を扱っています。こうしたものも、つくられた当時はコンテンポラリーアートのひとつに位置付けられていたと思います。そういう意味では、アートは私たちの暮らしのそばにあるもので、それが文化となっていくものではないでしょうか。

それぞれの地域に住む人々の暮らしをベースにその土地ならではの文化を支えていく。今回のテーマの「企業のブランディング」というよりも「地域のブランディング」かもしれませんが、これは事業を国鉄から引き継いだ私たちだからこそ取り組む意義があることではないかと考えています。

坂本:ひと昔前までは、「ファッションのCANON」、「報道のNikon」と言われていました。両社とも常に業界をリードし、100年以上続いている歴史もあります。片や、私たちがデジタルカメラを製造するようになったのは17年前。歴史だけで考えると100対17で、まったくかないません。

そういう意味では、ブランディングが非常に難しいんです。最後発のメーカーとしてどのような戦い方ができるか。それを考えたときに私見ではありますが、ファッションのCANON、報道のNikon、静止画と動画を併せ持つアートのLumixと呼ばれるような存在になるのが目指すところではないかと思っています。

タジリ:ありがとうございます。次に仕掛ける側の意見も伺いたいと思います。岡田さんは空間、太田さんはメディアと戦うフィールドは異なりますが、実際にどういう手法が企業に響くと思いますか?

岡田:少しアートの話からは離れますが、現美新幹線のタグラインって「世界最速現代美術館」なんですね。なんで「最速」と付ける必要があるのかというと注意を喚起させたかったからです。これだけ情報が溢れているなかで、人々の興味を喚起させるのは本当に難しくなっています。

そして、そもそも興味がない人を惹きつけるためには、アートがどうとか、コンテンポラリーがどうとかという話は実はそこまで関係ないんですね。予定調和を嫌うことで、話題にすることを意識しています。実際「世界最速現代美術館」と名付けることで、多くのメディアで取り上げられ、海外からも問い合わせがありました。アーティストの才能や魅力を、「企画」でどう最大化できるかがわれわれの腕の見せどころです。

太田:企業がアートに関わる意味は3つあると思っています。ひとつ目はプロモーション。多くの人に物を買うことに加担してもらうきっかけをつくることができます。

ふたつ目はブランディング。企業が取り組むべき「CSR」として社会に何を伝え、提供していくかは、これから避けて通れないことだと思います。性能がいい、安い、早いというような経済優位な考え方だけで差別化することが難しくなっており、企業が社会に対して何をしているのかが消費者にとって商品やサービスを選ぶ重要な指標になってきているので、企業が意思を持って発信していくことが必要とされています。その点、アートは「文化的な喜びを社会に与える」という役割を担うことができるので、企業にもさらに求められる要素になるのではないかと思います。

3つ目は人を動かしていく力です。数値化された指標だけで比較していくと競争は陳腐化していきますが、それって本質ではないじゃないですか。そういった閉塞感のなかで「何かやらないといけない」と考えている企業も増え、近年はデザインやアートに注目が集まっています。実際、私たちも2013年からの7年間で日本企業と仕事をしていく機会も多くなり、確実に変化してきているなという実感があります。

アーティストは「未来」を見せてくれる存在です。企業が彼らから学べることはたくさんあると思います。だからこそ、同時代で活躍しているアーティストたちと社会の未来を一緒に考えていくことは、大きな意味があるのではないでしょうか。

タジリ:日本のアートマーケットがまだまだ発展の余地があるなかで、企業の参加が大きなカギということでした。しかし、数値化できにくく、結果が見えないアートをどう企業活動と結び付けるかにはアート・社会・企業をブリッジさせ、イノベーティブなコトを起こすアイデアが必要です。今回のトークでそのヒントが得られたのではないでしょうか。皆さま、本日はありがとうございました。

>>TOKYO CANAL LINKS 2019-20 #1レポート|アーティストの思考を取り入れることが、 これからの「アート×ビジネス」のあり方

>>TOKYO CANAL LINKS 2019-2020 #3レポート|“継続”がカギ? アート×ビジネスの実態に迫る

![]()