vol.62

TOKYO CANAL LINKS 2019-2020 #1

「複雑化するアートビジネスの現在」

Photographs by Kazuaki Koyama

Text by Koudai Murakami

私たちの生活は、半世紀前とは比較にならないほど便利になりました。その結果、生活に必要なものが手に入らないということは滅多にありません。そうしたモノに対する価値観の変化から「モノ消費からコト消費へ」と言われることも珍しくなくなりました。そのような変化のなか、ビジネスパーソンに求められるスキルとして、モノをつくる技術ではなく、イノベーションを起こすためのアイデア力が重視されてきています。そうした能力を身に付けるべく注目されつつあるのが、アート思考です。

今回「H(エイチ)」では、運河によって“東京”の歴史や文化をつなげ国際的な“TOKYO”への架け橋となることを目指す、寺田倉庫のアートプロジェクト「TOKYO CANAL LINKS」との共同企画として「アートとビジネス」をテーマにした全4回のトークセッションを実施。第1回のゲストは、一般社団法人芸術と創造代表理事の綿江彰禅さん、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』のベストセラー著者である山口周さん、そしてアクセンチュア株式会社のデジタルコンサルティング本部でシニア・マネジャーを務める佐藤守さんです。ビジネスとアートを接続させる動きが各所で見られますが、彼らとともに、これからの時代におけるアートの価値を探ります。

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):いま多くのビジネスパーソンが「アート×ビジネス」についてさまざまな可能性を探っています。ですが、一言でビジネスとアートと言ってもその文脈は多様で、いろいろな捉え方があるからこそかなり複雑化している印象があります。今回はビジネスとアートがどう関わっているのかを綿江さんに分かりやすくまとめていただきましたので、まずはそこから解説いただきたいと思います。

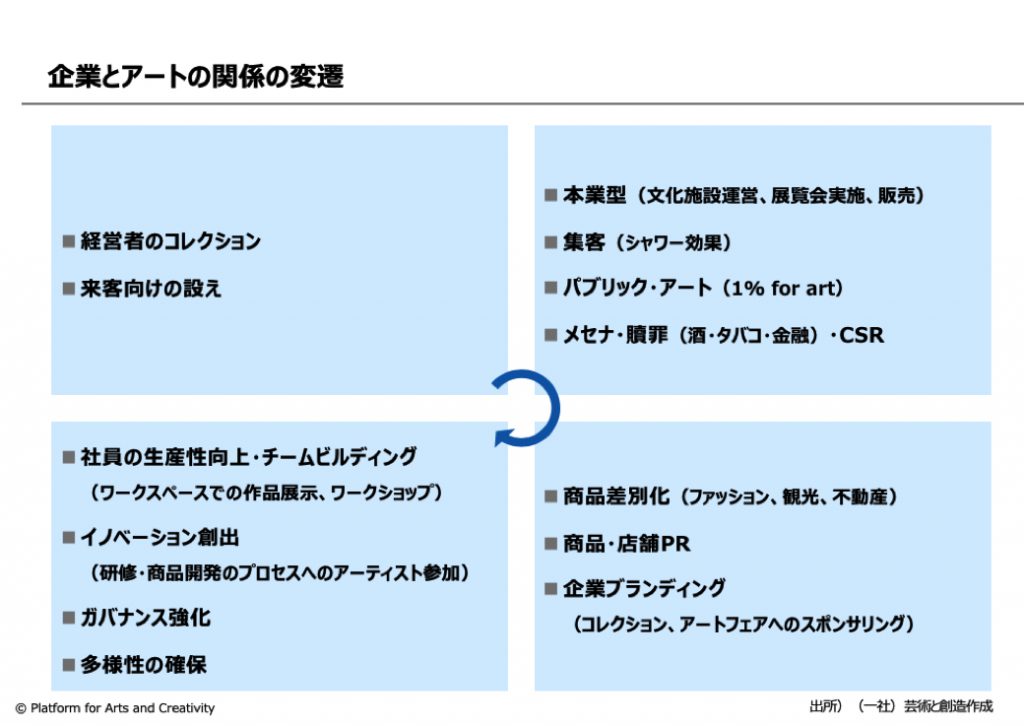

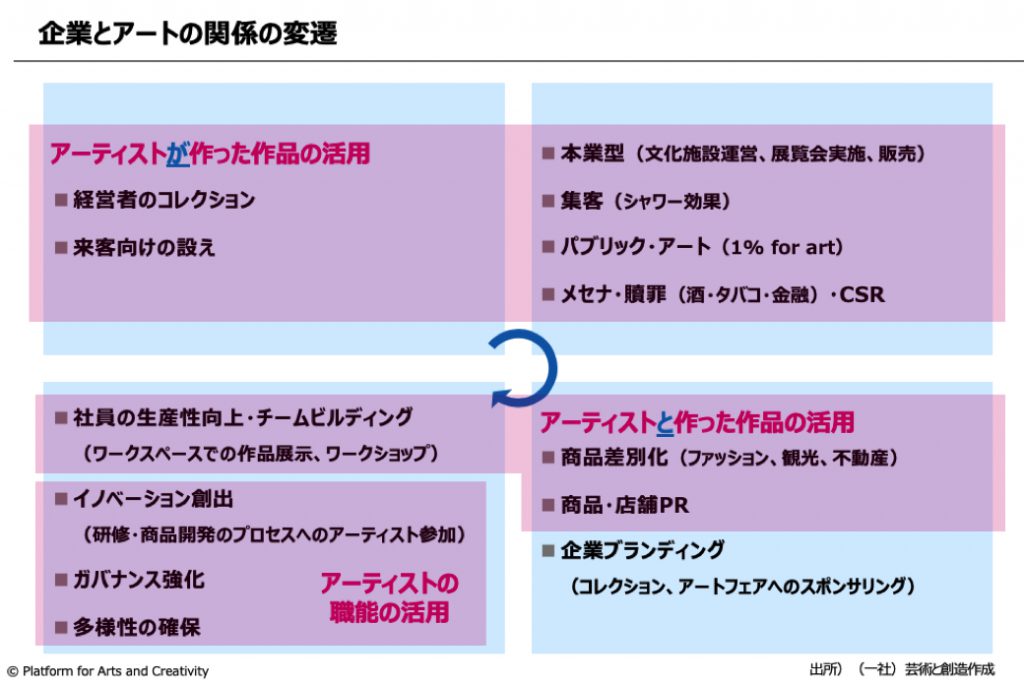

綿江彰禅(一般社団法人芸術と創造代表理事/以下、綿江):「アート×ビジネス」の領域は広範囲に及ぶので、非常に分かりづらいですよね。そこで、私たち芸術と創造では企業とアートの関係の4つのフェーズに整理しました。

最近になってアートとビジネスの関係について耳にする機会が増えていますが、実のところ江戸時代くらいからそういう仕組みはあったのではと考えていて、それが現代まで続いているわけですね。

そして「企業とアート」「ビジネスとアート」の関係性の変化は、アーティストの役割の変化によるものでもあると思っています。コレクションやオフィスなどの設えという左上のフェーズでは、企業とアーティストはそれほど関わり合いがありません。アーティストがつくった作品を企業が購入してうまく利用しているわけです。それが商品開発やPR・ブランディングなどの右下のフェーズになると企業とアーティストが一緒に作品をつくるようになる。そしてチームビルディングやイノベーション創出といった左下のフェーズになると、作品に価値が見いだされるのではなくアーティストの持つ考え方やスキルが活用されていくようになります。

タジリ:ありがとうございます。では次に、山口さんにもどのような領域に従事されているかをお聞きしたいと思います。

山口 周(独立研究者、著作家、パブリックスピーカー/以下、山口):余談から入ってしまうのですが、アートとビジネスってよく対置されますよね。しかし、それぞれが分離したのは18世紀と比較的最近のことなんです。例えば、皆さんがよくご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチ。彼はビジネスとしてアートをつくって売っていました。僕らは常識に支配されているからアートとビジネスを対置させてしまうのですが、過去の長い歴史を見てみるとビジネスのど真ん中にアートがなかった時代の方が短い。僕はそれを取り戻そうと考えています。

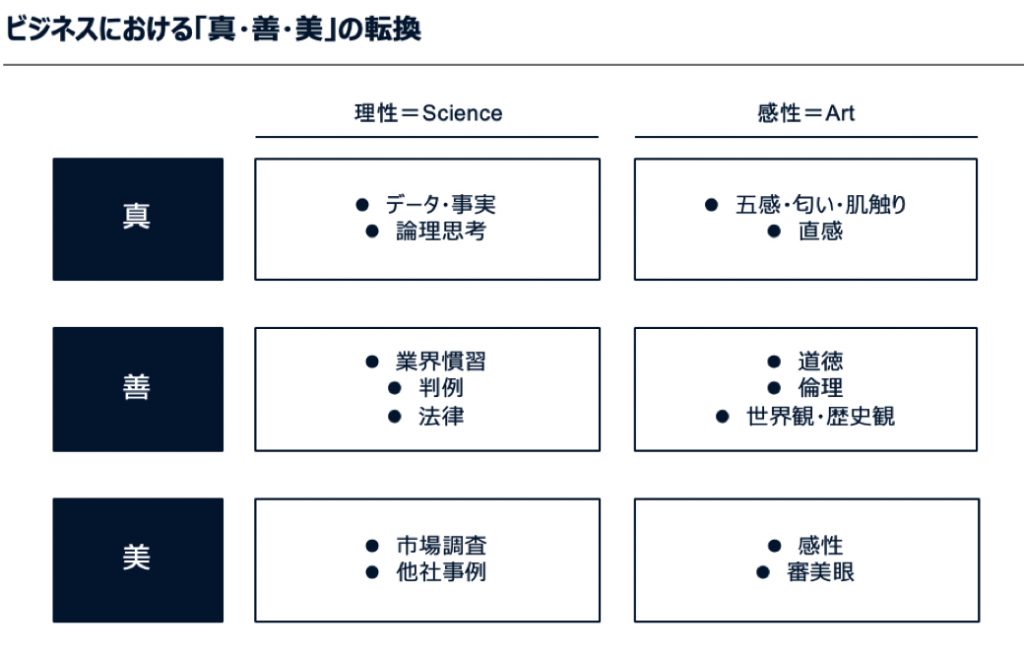

このスライドのようにサイエンスとアートは対置されていますが、いまは圧倒的にサイエンスが強く、世のなかの優秀さの定義もサイエンスが基準とされています。アートを扱う人は不思議な人だとかよく分からない人だと言われることになる。なぜそうなったのかと言うと、昭和的な価値感とサイエンスの相性がすごく良かったんです。

この昭和的な価値が何かというと、「役に立つ」ということです。世の中の困っていることが解決されて便利になるというのが昭和的価値感のあり方でした。しかし、これだけモノが溢れている時代においては、過剰なモノの価値は下がり、希少なモノの価値は上昇します。例えば、エアコンと薪ストーブを比べてみると後者の方が値段は高いですよね。エアコンはどこの企業の製品でも良いですが、暖炉になると拘ってつくります。ローソクもそうですね。家のライトをつければすぐに明るくなるけれど、特別な日にはローソクを並べて情緒的にしたがります。日本企業がこのようなオポチュニティに気付くことが、日本経済を発展させる唯一の方法だと思います。

日本の企業のリーダーは、世の中に不便なものがたくさんある時代に生まれ育った人が多いので、いまでも便利なモノを提供して新しさを訴求すれば経済価値が生まれると思っています。しかし現代では便利なモノがそろってしまっているので、新しい価値が創造されにくくなっている。いまの時代に必要なのは、問題を見つけて「意味をつくる」こと。日本ではモノをつくることで経済価値が生まれると言われてきましたが、アメリカでモノを減らすことで莫大な経済価値を生み出した日本人がいます。それが片付けコンサルタントの近藤麻理恵(こんまり)さんです。僕はこれをポストモダンの象徴ではないかと思っていて、30世紀の歴史の教科書にこんまりさんの名前は絶対に書かれると推測しています。

この「意味をつくる」というのはアーティスト型のビジネスですが、ではそれと対比されるモノは何か。アスリート型のビジネスです。目標やターゲットを決めて、誰が一番高いコストパフォーマンスで到達できるか総取り合戦をする。100メートル走の世界記録保持者がウサイン・ボルトなのは多くの人が知っていますが、2位が誰か知っている人はほとんどいません。アスリート型のビジネスは1位だけが脚光を浴びるという非常に厳しいビジネスにもかかわらず、多くの日本企業がその世界で生きています。

ただ、これからの社会はアーティスト型のビジネスで意味をつくっていかないと経済価値が生まれなくなっていきます。いままでの方法論や優秀さの定義、人事のシステムが役に立たない世の中がついにやってきた。これはとても良いことだと思っています。

タジリ:ありがとうございます。次に佐藤さんからアクセンチュアのアート活動についてお聞きしたいと思います。

佐藤 守(アクセンチュア株式会社 デジタルコンサルティング本部シニア・マネジャー/以下、佐藤):アクセンチュアには1万人以上の社員がいることもあり、クラブ活動が盛んです。そのなかの芸術部には約200名が在籍しています。そこで会社に関係する社員やクライアントといったステークホルダーに対してギャラリーやオークションを見学しに行くなど、インスピレーションの強化に主眼を置いた活動をしています。また近年は、クライアント企業からアート関連の相談を受けることも増えていて、アーティストを招致してセミナーを開催したり、プロジェクトへ参加していただいたりといったこともお手伝いしています。

弊社は大きな会社でもあるので、クライアントとの関係のなかで日本のアート業界をエンパワメントする活動をしたいと思っています。

タジリ:200名というとそこそこ大きい規模だと思いますが、そこまで増えたのはなぜでしょうか?

佐藤:社員が増えたからという単純な理由もありますが、ひとつは社外に向けてメールを打ったり、記事を書いたりといった地道な活動をしたことが実を結んだのだと思います。もうひとつは、中心となって活動している20〜30代のメンバーの志が高いことも関係しているかと。もともとアートを売っていた人やアートとビジネスを繋げて何かやりたい人が多く、そこも大きな要因だと思っています。

綿江:個人的には、アクセンチュアのようにアーティストの職能を広げる活動に取り組む会社がもっと増えれば良いと考えています。なぜかというと、企業とアーティストが一緒に作品をつくるフェーズだけではアーティストを食い散らかすだけで終わり、観る側もアートを消費するだけになる。「インスタ映え」なんて言葉がありますが、あれはアートを観たいのではなく綺麗な写真が撮りたいだけで、それって切ないというか、アートである意味がないと思っていて。

タジリ:最近は美術鑑賞者が増えているというデータもありますが、本質的にアートの良さを理解している人は少ないと。

綿江:「アート」という記号を見ているだけで一度観たら終わってしまい、二度と観に行くことはないように思います。その点、アーティストの考え方やスキルを活用した取り組みを行うフェーズでは他社の動向は関係ありません。意味があればやれば良いし、なければやらなくて良い。しかし、多くの経営者が興味を持つのは、アーティストと何かを共作することなんですよね。おしゃれなアーティストと一緒に何かやったら、会社もおしゃれになるんじゃないかと考える。

山口:共感します。流行っているからアートをパッケージとして活用しようということ自体がアーティスト的な感覚じゃないですよね。すごくコマーシャル的というか。

綿江:しかもお金を出せば何かしらのかたちになるので、経営者は安心して取り組みやすいんですよね。一方で、アーティストの職能を活かすような施策は何が生まれるか分からない。もしかしたらぐちゃぐちゃになってプロジェクトが終わる可能性もあるし、成功したとしてもアウトプットやKPIなど具体的な成果が見えにくい。例えば実施した結果、社内のガバナンスが強化されたなんて言われてもよく分からないじゃないですか。そういう不明瞭なことにお金を出してもらうのは相当難しい。このあたりは山口さんが専門にしている領域だと思うのですが、どうやって上司を納得させていけば良いのでしょうか。

山口:結果を受け入れられるかがすごく重要だと思います。ほとんどのアーティストは市場調査をして作品をつくるわけではないので、そうするとリスクがありますよね。失敗する確率は上がってしまうとそこで思考が停止する。

しかし、続けるに連れて失敗のコストがどんどん低くなっていることは考慮されていません。ジェレミー・リフキンという経済学者が『限界費用ゼロ社会<モノのインターネット>と共有型経済の台頭』という本のなかで語っているのですが、いまはプロトタイプをつくるコスト、そして情報流通のコストがものすごく下がっています。例えば、新商品をつくって広告を出すことになったら、昔なら10〜20億円は平気でかかっていました。ところがいまは、SNSを使えばほとんど元手なしでできてしまう。

そうすると、慎重になり過ぎてやらないことで発生する機会損失の方が高くなるわけで、実際にそういうことが多くの日本企業で起きています。分かりやすい例だと、アマゾンは会社が上場してから70ほど新規事業をやってきましたが、3分の1は1年以内に撤退しています。ものすごいスピードでいろんなことをやって失敗している一方で、うまくいったときのリターンはものすごく大きいんです。つまり、 “空振りのコスト”は、それは昭和、平成、令和と時代を経るなかでどんどん下がってきています。しかし、多くの企業ではまだ仕組みや人事のシステムが変わっていない。そこにものすごい格差が起きている状態がいまです。

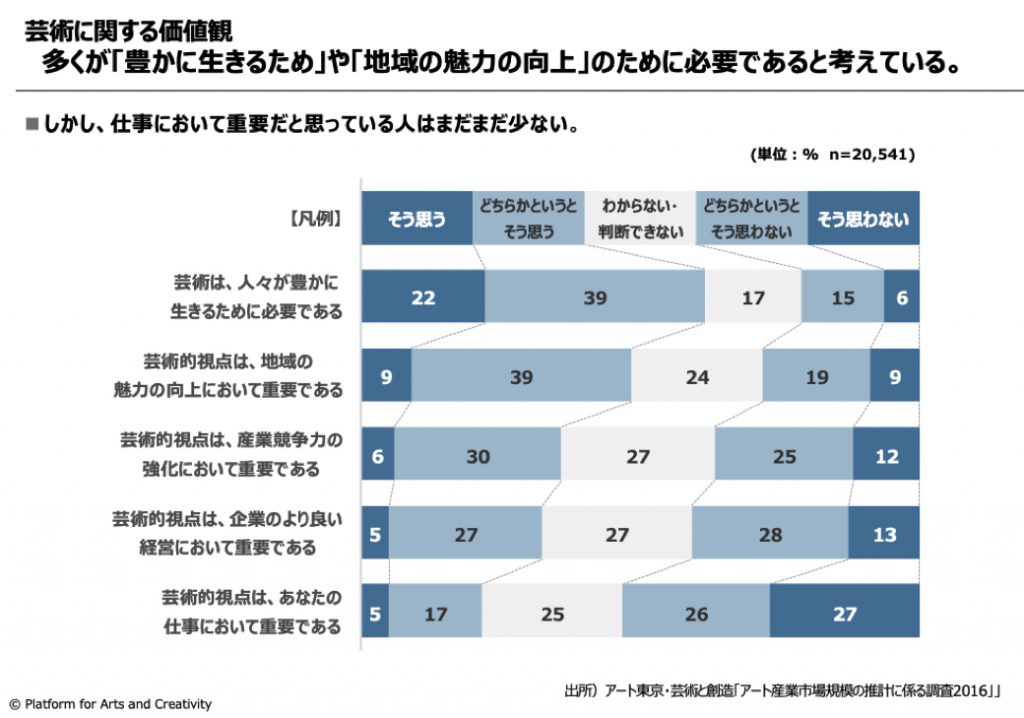

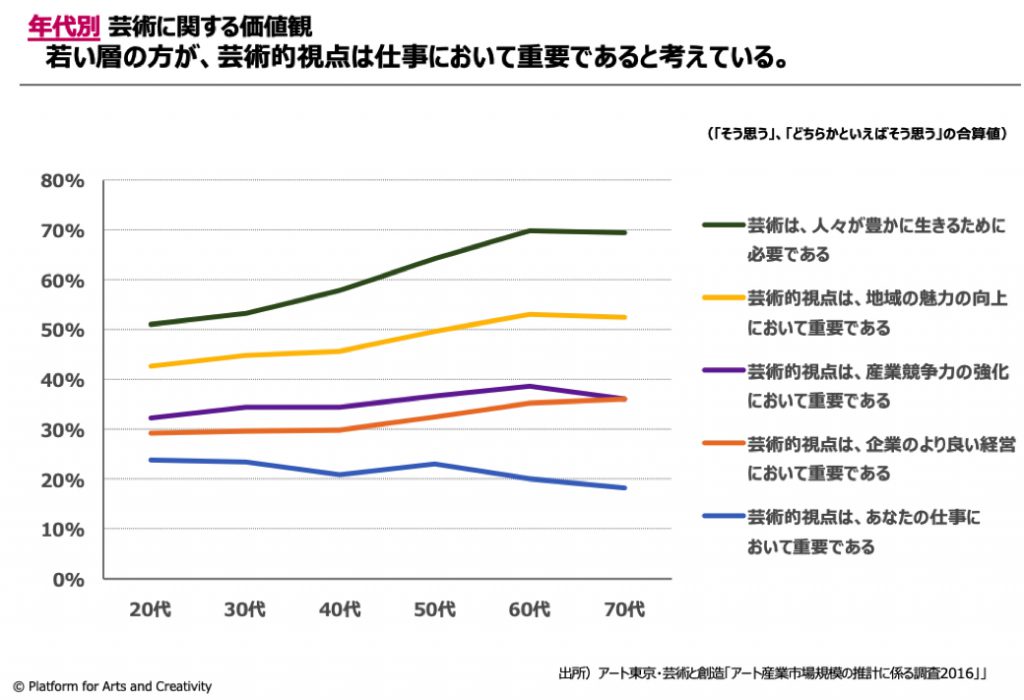

綿江:アートフェア東京と私とで、毎年2万人以上にアート市場に関する調査をやっているのですが、2016年にアートに対する価値観について聞いてみました。その結果がこちらです。

これを上から見ていくと「芸術は、人々が豊かに生きるために必要である」という問いに対して61パーセントの人が「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答えています。ところが一番下にある「芸術的視点は、あなたの仕事において重要である」という問いに同意したのは、その半分にも満たない。芸術は世の中や地域のために大事だと思っている一方で、身近な話になるとそう思わないというおかしな現象になっているわけです。ただ、明るい兆しもあります。

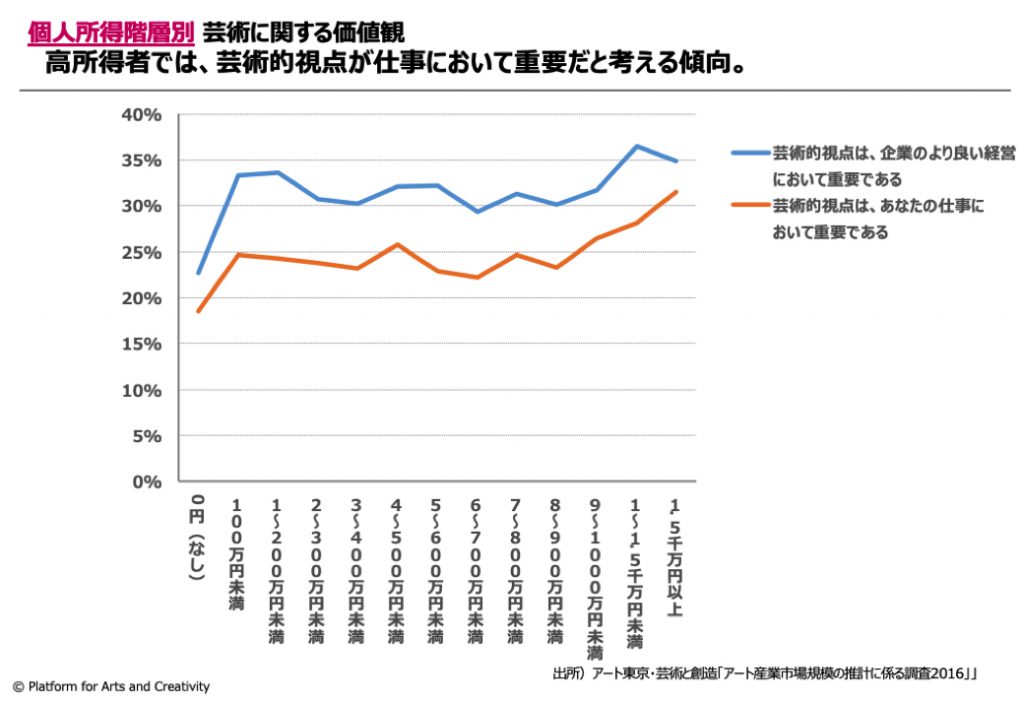

このように、年代別に見ると若い人ほど芸術的視点が仕事において重要であると考えているんですね。また個人所得が800〜900万を超える場合も上昇する傾向にあります。

タジリ:年収が高いと仕事において芸術的視点が重要であると考える傾向が高いということですが、これは年収が高くなって芸術に興味を持ち始めるのか、それとも芸術に興味があった人がビジネスとして成功したのか、どちらが先行していると思いますか?

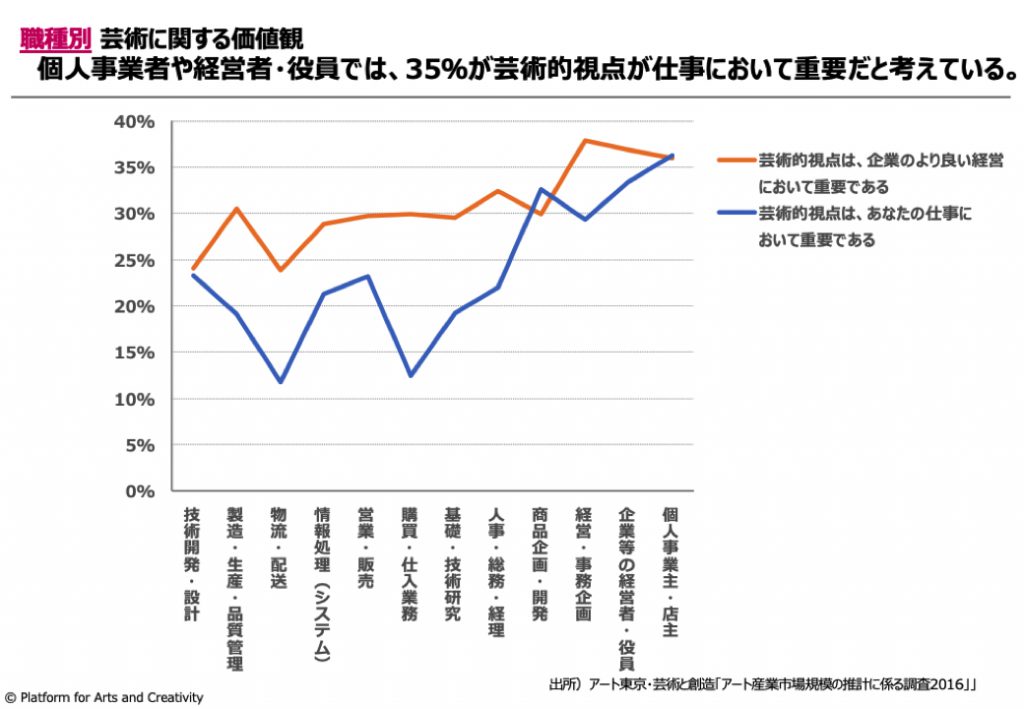

綿江:どちらかは分かりません。似たような話で、職種別に見てみると個人事業主や経営者の割合が高いんですね。ただ残念ながら、経営者は美術と経営は別物だと考えている傾向にあります。実はそのあたりに日本を変えていくヒントがあるんじゃないかなと思います。

佐藤:個人的な話ですが、僕はもともとアートに興味があったタイプではないんですね。最初はビジネスパーソンとしてアートを教養として身に付けたいと思ったのがきっかけです。学び始めてから、仕事においてアートそのものはもちろん、アート的な視点・思考が重要であると思うようになりました。というのも、私たちの仕事はコンサルティングなので、自分にアート的な要素(視点の転換、コンセプト、美意識 等)がないと「アスリート型のビジネスをやめましょう」と進言するのが難しいと感じるからです。

タジリ:アクセンチュアの美術部では、展覧会やワークショップの実施にあたって上長の承認を取っていく必要があると思います。それはどうやって進めていますか?

佐藤:社内を巻き混んだ活動を始めたのは3年前くらいからで、アーティストを招きワークショップを実施しました。そのときに社長の承認が必要だったので、採用活動なのか、ブランディングなのか、人材育成なのか、何を目的にするのかを企画メンバーですごく考えました。そこでOKをもらえたのが、僕らとしては大きかったと思っています。その後は役員も巻き込んで“共犯化”するというか、その都度、目的を明確にして取り組んでいます。

佐藤麻紀子(寺田倉庫株式会社/以下、佐藤麻):この会場には、自社でアートを取り入れたいけれど、上司を説得する方法が分からないという悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。綿江さんや山口さんは、どうすれば経営層が納得してくれると思いますか?

山口:こういう話をすると皆さん、会社を説得しようと躍起になりますが、説得することはまず無理ですからすぐにやめた方が良いです。なかには「アートは世の中の役に立つもので、商業的にも成功する秘訣になる」なんていう説得の仕方をする人もいますが、そうすると世の中はどんどん悪い方向に向かっていくと思います。

タジリ:アートが何かをもたらすと期待をしている時点でおかしいということでしょうか?

山口:はい。だって、そんなことは分からないじゃないですか。分からないからアートなんです。説得よりも共感させる仕掛けをつくった方が良いと思います。そしてその方法は人それぞれですので、ぜひ自分で考えてみてください。

タジリ:綿江さんはいかがですか?

綿江:私も以前に在籍していたコンサルティング会社ではまったく理解されませんでした。そのときの反省ですが、ビジネスにとってアートは絶対に必要だと思い込んでいたんです。それが一番良くなかった。つまり、それってすごく宗教的な思考なんですよね。その考えによって救われる人もいますが、それが全てではありません。いろいろな価値がビジネスに影響を与えるわけで、アートもそのなかのひとつの要素にすぎないのです。そういう見方ができれば、上司の言うことも理解しながら一緒にできると思います。

タジリ:アートは魔法でもなければ何者でもなく、今回のテーマではビジネスとしてのコミュニケーションツールという狙いを持っていないと理解できないわけです。それが分からない人から見ると、アートは万能なのではないか、という幻想を抱いてしまうのかもしれませんね。

佐藤:僕もけっこう注意していますが、作品やアーティストについてだけの話に傾倒してしまうと、好みが合わなかったりして「それは仕事と関係ない」と反論されてしまい議論が終わってしまうことがあります。なので、仕事でアート的な思考・要素について話す際は、アーティストの考え方(コンセプト)や作品がつくられる過程、そしてヒストリーを噛み砕いて説明していくことが大事だと感じています。

タジリ:アクセンチュアとしては社長の理解があったことが大きいと思うのですが、それを差し引いたとしても芸術に関しての理解が高いですよね。そういう風土はどうやって生まれてくるのでしょうか。

佐藤:アクセンチュアはダイバーシティを重視する会社なので、いろんな人が活躍できるようにしようという企業文化があることは大きいでしょうし、タイミングも良かったと思います。僕が所属しているチームが発足したときの社員の格好は、みんな一様にスーツに眼鏡みたいな感じでした。そこにGパンを履いた金髪の女性デザイナーがオフィスにやって来て。そのときに僕たち自身がダイバーシティを確立していかないといけない状況だと気付いたんです。多様な考え方やものの見方を許容する文化が、アートへの理解にも繋がっているのだと思います。

佐藤:ただ、実際にはアーティストを起用する難しさも感じていて。アクセンチュアはコンサルティングの会社なので、クライアントに対して価値を提供するのが仕事です。領域は違えど、プロフェッショナルとしてクライアントの課題解決に対して真摯に向き合えるかは、相性の問題もある。人材のセレクションや適切なオリエンテーションや役割分担を含めたコーディネートなど、僕らも仕事のやり方や幅も意識的に変えていかなきゃいけないという難しさに直面しているところです。この感覚は、数年前にデザイナーやマーケターの皆さんと仕事を始めたころに似ていて。乗り越えられる壁だと感じながらも、試行錯誤の状態ですね。

佐藤麻:アーティストと一言でくくっても、思考回路も背景もバラバラですし、それをマッチングさせていく能力が企業側に必要でしょうね。

綿江:世間的にアーティストは、「突飛な発言をする人」みたいな受け入れられ方をしています。でも、一緒に飲みに行ったりすると普通です。なぜアートに数百万円〜数十億円の値段が付くのかというと、そこに何らかの意味があるからですよね。それはマーケティングをしているということです。ですが、日本のアーティストできちんとマーケティングができている人はすごく少ない。だから世界でも売れないわけです。

タジリ:なぜ日本人はそういうことが苦手なのでしょうか?

綿江:教育じゃないですかね。芸大や美大で学ぶことは技術的なことばかりで、そのなかでのし上がってもマーケティングはできるようになりません。僕が危惧しているのは、作品制作以外の職能をアーティストに求める企業が増えたときに、適応できるアーティストの数が圧倒的に足りないことです。

この状況で「ビジネス×アート」が進みすぎると、場合によっては逆効果になると思っています。というのも、企業は一度でも失敗したら、余程のことがないかぎり二度と取り組みません。これと同じことが5〜6年くらい前からデザインシンキングに起こっていて。デザイナーはたくさんいるけれど、デザインシンキングができるデザイナーがとても少ないなか取り組んで失敗した企業がたくさんあるわけです。それがアートでも起きないかと心配しています。

佐藤麻:さきほども綿江さんがおっしゃっていましたが、芸大や美大で学ぶのは技術の磨き方や、自分の思想を強化する方法です。この教育システムを変えていかないとアーティストも職を失いますし、日本の企業も破綻する未来が見えていますよね。

山口:まったくその通りだと思います。冒頭にお伝えした「意味をつくる」ことができるアーティストがどれだけいるかということですよね。

「役に立つ/役に立たない」「意味がある/意味がない」の4軸で考えるとコンテンポラリーアートなんてほとんどが「役に立たない」「意味がない」になってしまいます。そこで意味の分水嶺を超えるかどうかがすごく大事なんですけど、そこを超えられないアーティストからは企業も学べないと思います。

1枚の絵が100億円で売れるようなアーティストは、「意味をつくる」という戦略的な価値の付け方ができる人。その思考や戦略のエッセンスを企業にインストールできれば良いですよね。ただ、それができていないアーティストとコラボすると壮大な損失も一緒に生む。それが結果としてアート業界全体に波及したら、ものすごく残念なことになる可能性もあります。

タジリ:学校教育はすぐには変えられないので、佐藤さんに思いつきの提案なんですが、アクセンチュアでアーティストを育てる場をつくりませんか?(笑) アーティストを育ててうまくその思考を取り入れれば、世界に通用するアーティストも生まれますし、アクセンチュアとしても良いビジネスになりそうだなと。

佐藤:なるほど(笑)。僕らがどれだけサポートできるか分からないのが正直なところですが、アクセンチュアとしては戦略的な視点を持つ人材は常に求めています。そのためにも、再来年度からは新卒採用を変えようとしていて、アーティスト採用まではすぐには難しいですが、アート的な思考を持つ人材を受け入れるための土壌やプロセスづくりに取り組んでいるところです。

山口:おそらく意味的な価値をつくるのがいちばん得意なのは、アーティストよりもギャラリストやキュレーターなんじゃないかなと。欧米のマーケットでアーティストの価値をつくっているのは圧倒的に彼らです。関連性のなさそうなものに意味を見いだす彼らの思考方法は、ビジネスパーソンにとっても学びが大きいので、ベンチマークにしても良いと思います。

タジリ:それぞれの企業がフェーズごとに目的を持ってアートと正しく関わることが大切だと感じました。皆さん、本日はありがとうございました。

![]()