「我が社もDXを急げ」「デジタルシフトをしなければ」――。

あらゆる業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が叫ばれています。しかし、DXの歩みが決して早いとは言えない企業も多くあります。さらに早稲田大学ビジネススクール教授の経営学者・入山章栄さんは「日本企業は世界のDX1回戦目で完全に負けた」と言います。なぜ遅れを取ったのか、また、復活するにはどうすればいいのでしょう。

——最近でこそ日本企業もDX(デジタルトランスフォーメーション)に熱心ですが、未だ欧米や中国に比べると進捗が遅いと言われています。

入山章栄さん(以下、入山。敬称略):アメリカや中国と比べると3周ほど遅れている印象です。たとえばアメリカは私が住んでいた10年前、すでに当たり前のように電子サインが普及していました。日本はようやくその議論が本格化したばかりですよね。多くの日本企業でDXが進んでいない理由にはまず、DXの重要性を理解できていないことがあるのではないでしょうか。

入山章栄|Akie Iriyama 早稲田大学大学院早稲田大学ビジネススクール准教授 慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年から現職。Strategic Management Journal, Journal of International Business Studiesなど国際的な主要経営学術誌に論文を発表している。

——では、あらためて重要性を理解するために、日本企業がDXを進めるべき理由を教えてください。

入山:DXすべき理由は大きく3つあります。1つは、DXを推進しなければ潰れてしまうことです。経営コンサルタントの冨山和彦さん(経営共創基盤CEO・元産業再生機構COO)と話したとき、日本で経営状況が厳しくなっている業界の順番について言及したんですが、「デジタルが入った順ですよ」と。

言われてみたら確かにそうで、最初は家電業界でしたよね。デジタル化に乗り切れなかったメーカーは淘汰されています。次は半導体業界。その後、小売業界にAmazonが進出したことで、書店をはじめとする多くの実店舗が立ち行かなくなっています。そして次はメディアですよね。新聞、雑誌は苦境に立たされ、2019年あたりからはMaaSの流れで自動車業界が厳しくなっています。この次にくるのは製薬業界でしょう。

——製薬の分野でも。

入山:製薬はバイオテクノロジー(※)が主流になると言われていて、DNAを構成するATGCの4種類の塩基記号の組み合わせ、つまり四進法の計算を行うことが中心となってきます。ビッグデータ解析できるので、AIの得意領域。人の手がこれまでより必要なくなりますし、競争による企業の淘汰も激しくなっていくでしょう。

※…「バイオロジー(生物学)」と「テクノロジー(技術)」を合成した言葉で、生物の持つ働きを活用し、人間の生活に役立たせる技術。 発酵や品種改良、現代の細胞や遺伝子を操作する最先端技術に至るまで、様々な技術が該当する。

さらに、数年内にサービス業もデジタル化が進むと予想しています。このインタビューもZoomを使ったオンライン取材ですが、近い将来、こうしたオンラインコミュニケーションツールには必ず自動翻訳ソフトが搭載される。すると、海外のサービス業がどんどん日本市場に入ってくるはずです。これまで日本語が参入障壁となり、国内のサービス業が守られていましたが、それがなくなるわけですから、既存の日本のサービス業は、極めて厳しい状況になるはず。大学もまた然りです。

——世界のトップ大学と競争せざるを得ない状況になっていくわけですね。

入山:そのとおりです。MITやオックスフォードが簡単に日本語プログラムを提供できるようになったら、これまで日本語に守られてきた国内の大学は太刀打ちできません。私がいる早稲田大学ももちろん危ない。デジタルテクノロジーによって新しいプレイヤーが入ってくると、その業界は淘汰されてしまうのです。

——DXを進めるべき2つ目の理由はどこにあるでしょうか。

入山:先ほどお話したリスクの反対で、デジタルシフトすると途端に新規事業としてグロースする可能性が見出せることです。

たとえば、メーカー向けの機械部品の大手であるミスミグループが開発した「meviy(メヴィー)」というサービス。デジタルによってメーカー向けの部品調達を自動化したもので、顧客が「meviy」のサイトにアクセスして3DCADデータをアップすると、AIが解析。完成品の形状や寸法、さらには加工の手順までを自動で計算して、必要な部品や手間などをもとに見積もりと納期が算出されます。そこからオーダーすれば、CADデータからNCデータ(製造プログラム)に変換して工場に転送し、すぐさまデジタルものづくりができる、という仕組みで、最短1日で納品されるというものです。

——スピートはもちろん、ものづくりの概念自体も変える仕組みですね。

入山:ミスミグループは50年以上にわたり、ものづくりの最前線で多くのメーカーを支えてきました。そのノウハウを持ったままDXを果たすことで、世界的に見ても圧倒的な新しいものづくりのかたちを生み出しました。

こうしたDXによってあらためて競争力を発揮する会社や領域も確実にある。特に日本企業の得意分野であるものづくりの領域では、大いに勝ち目があると見ています。

——どういうことでしょうか?

入山:DX1回戦の主戦場は、デジタルの中で完結するサービスがほとんどでした。アプリや、SNS、SaaSなどですね。日本はこの潮流にうまく乗れず、敗退しています。

けれど、DX2回戦はネットとモノをつなげるIoTが主戦場の一つになる。あらゆるモノがデジタル化して利便性や体験価値を提供するんです。しかし、このデジタル化される“モノ”そのものの質が悪ければ、意味がないですよね。そういう意味で、日本はものづくりに関しては世界に誇れるクオリティを持っている。その強みをもとに、うまくDXすればこの領域で覇権がとれるかもしれません。

中でもミスミグループに代表されるように、ものづくりを支える工作機械やロボットなどの領域は日本に圧倒的な強さがあるため、IoTを中心としたDXでは、日本が復活するチャンスが大いにあるんです。

——企業がDXを進めるべき3つめの理由はなんでしょうか?

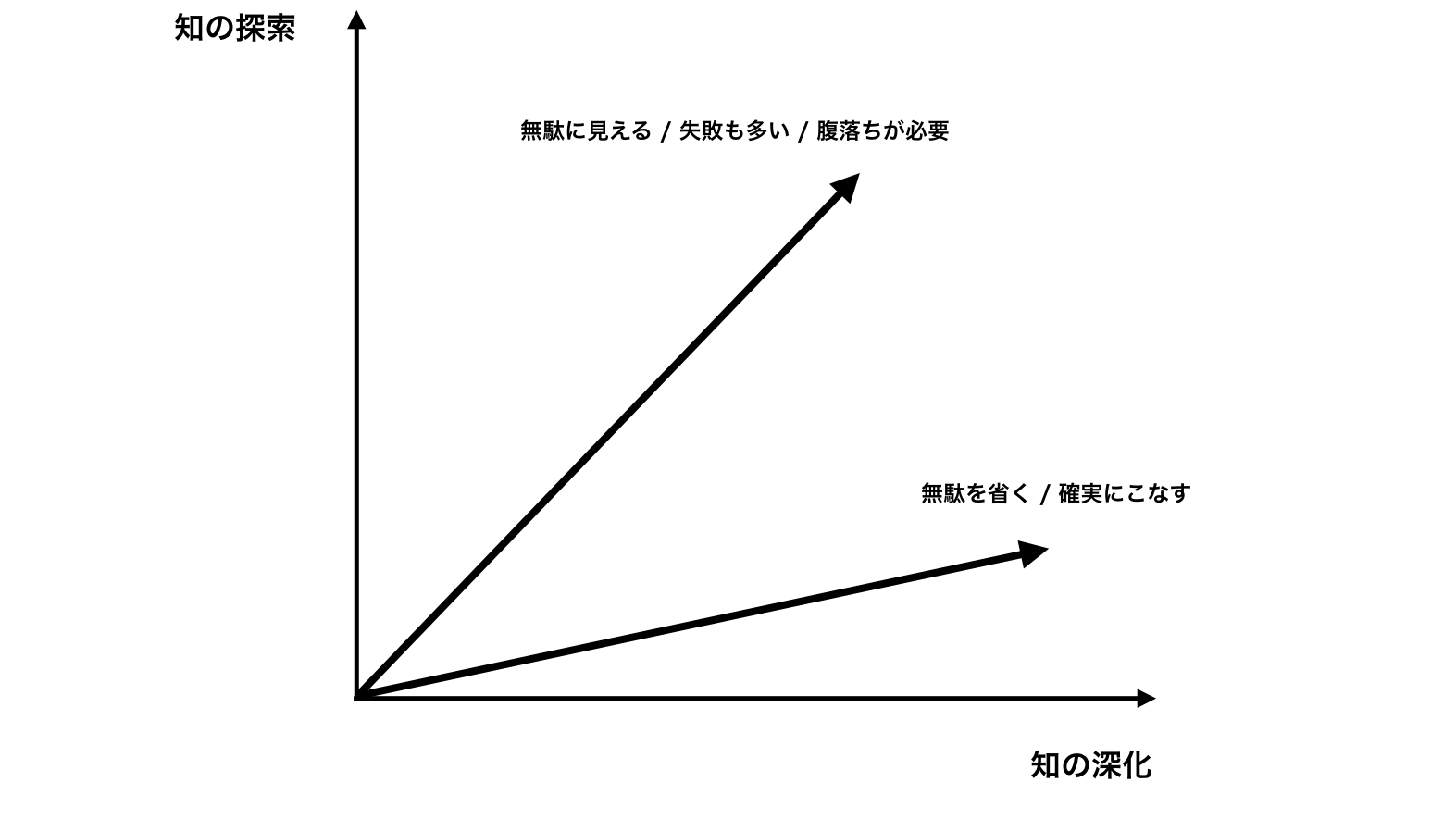

入山:「両利きの経営」を成り立たせるためです。「両利きの経営」は私が「Ambidexterty」を訳した言葉で、海外の経営学ではよく耳にする考え方。「イノベーションには欠かせないもの」とされています。具体的には、「知の探索」と「知の深化」を指して、両利きなんですね。

入山:イノベーションは「知」と「知」のかけあわせから生まれます。ある場所では当たり前の既存知も、別の知と掛け合わせたら、画期的なビジネスモデルやサービスになり得る。それがイノベーションの本質です。

ただし、「イノベーション」と呼ぶほどに画期的なものを生むためには、掛け合わせる2つの知はできるだけ離れているほうがいい。だから、まず「知の探索」が必要です。自分の会社や業界とはかけ離れた知を、遠く、幅広く探し求める。そうしなければ、画期的な知の掛け合わせの材料が見つからないからです。

——もう一方の「知の深化」とは?

入山:知と知を組み合わせ、ビジネスの可能性があるものを見つけたら、それを深堀りして磨き込んでいくことです。横軸で広げた知を、今度は深めていく作業に入る。そこからイノベーションが生まれていきます。ところが問題は、企業の多くは「知の深化」は得意でも、先ほどの「知の探索」が苦手な傾向にあるということです。

というのも、事業となるべく離れた場所の知を幅広く追い求める作業は、結果的に無駄になることも多く、効率が悪いからです。失敗も多いので、短期的には利益につながらないもののように見えてしまいます。そのため、「知の検索」は「知の深化」に比べて、効率を重視しがちな企業活動と相容れにくい作業なんです。

「知の探索」は経済的、人的、時間的にコストがかかり、失敗も多いがイノベーションには不可欠。確実にこなすことができる「知の深化」にばかり偏ってしまうと中長期的な成長はストップしてしまう。

——特に、日本企業は1つの領域を絞り込んで磨き込んでいく「知の深化」が得意な印象がありますね。

入山:強みであると同時に、日本からイノベーションが生まれにくい理由にもなってしまっています。しかし、成長が鈍化した世の中にはイノベーションが求められますし、多くの業界で口酸っぱく言われていること。繰り返しになりますが、「知の深化」と「知の探索」を両立させることが、成長するための唯一の道なのです。

——そこにDXはどう関連してくるのでしょう?

入山:先ほど言ったように「知の探索」は一見ムダで、失敗も多い。でもそんな領域って、人間じゃないとできないんです。一方「知の深化」は、ムダを省いて確実にある正解を求めていくものだから、AIやRPAが得意とする領域。人ではなく、デジタルで代替できるんです。

つまり、DXによって「知の深化」をデジタルに任せることができる。すると、これまでそちらに割かれていたリソースを「知の探索」に割くことができます。イノベーションの可能性は極めて高まります。DXは、人間を「知の深化」から開放するものなんです。

企業として生き残るために、新たな事業を創出するために、イノベーションの素地をつくるために。DXが、なぜいま必要なのかが明確になったのではないでしょうか。また日本企業がなぜDXへのシフトが苦手なのかも見えてきたと思います。後編では、企業がDXを本気で取り入れるために不可欠な処方箋について伺います。

インタビュー・テキスト:箱田 高樹

撮影[top / interview]:Kelly Liu(acube)

レタッチ[top]:奥山 大(amana digital imaging)

編集:徳山 夏生(amana)

![]()