コロナ禍でフィジカルな場での体験に制限が生まれたとき、デジタル上にあふれた世界中の美術館・博物館のデジタルアーカイブ。自宅にいながら世界の名作に触れられる機会が増え、豊かな体験をもたらしてくれました。

アーカイブは、ミュージアムに限らず企業やブランドにとっても資産そのもの。その存在を意識する今、あらためて感じるアーカイブの強さとは? アマナのプランナー、濱谷俊輔による寄稿をお届けします。

新型コロナウイルスによって、ある日突然、都市部で働く僕たちの生活はコンパクトになった。ふと思いつきで街に出ても、なにかしらの催し(人との会話や旅も含めて)と出会う日々が一転、世界が一気に制限された感覚にすらなったものだ。

感染者数やマーケティングに紐づく数字の数々。日々更新されていく連続性のある情報。僕らはそれらを観察し、傾向を理解しながら、コピペされたような暮らしを生きた。美術館やライブハウスは閉鎖され、僕たちは生の芸術や表現活動に触れる機会を失った(再開され始めたところもあるけれど、まだ制限は多い)。

一方で、世界各地の美術館や博物館がデジタルアーカイブを解放し、バーチャルミュージアムとして普段なかなかお目にかかれない作品を自宅にいながら楽しむことができるようになった。「動けないからこそ、自分たちの足元を見つめ直そう」「今できる限りの事をやろう」。そういったメッセージとともに、さまざまなアーカイブコンテンツが世の中に一気にあふれた。書店や各メディアも、続々と「過去の名作から学ぼう」「こんなときこそ偉人の言葉を」など過去の文学作品からの引用や、類似した歴史上の事例を紐づけ、前向きな解決策を探ろうとした動きも同様だろう。

個人的にも好きな海外アーティストの過去の貴重なライブ映像や、映画館で見そびれていた配給作品が自宅で観れるなんて夢のようだとも思ったものだ。ニューヨークのBlue Note Jazz Clubでも、ジャズジャイアントたちの名演をサブスクリプションで公開するようになった。

また、身体に障がいを抱えている人たちにとって、いつかページをめくってみたかった図録がタブレットの中にあり、一生叶わないと思っていた大英博物館の内装をベッドの上で楽しむことができる体験に変わった、という記事には思わずはっとさせられた。誰かにとっての閉塞感は誰かの自由だったりもするものだという気づきも、改めて感じた。

そこで感じたのは、アーカイブを持つブランドや企業の強さとしたたかさだ。自分たちの強みや特徴を理解しているからこその社会への提案力なのだろう。テレビ局各社が過去の傑作ドラマやバラエティの再編集版を流すことで対応していたことは記憶に新しい。

コンテンツだけではなく、技術や人材も立派なアーカイブの一部ととらえることができる。たとえばダイソンは自粛期間中外出ができない子どもたちへ向けて、エンジニアたちと課題に取り組める「チャレンジカード」を公開した。生産活動が再開できない中での苦肉の策という見方もできるけれど、それでもまだ僕たちが生まれてもいない時代の表現が日常に流れ込んでくる光景や、普段触れることのできない視点を提供できる企業は、自分たちの強みをよく知っているなあと感心してしまった。

「コレクション」と「アーカイブ」。たびたび同じような意味で用いられることが多いが、求められる役割と用途は少し異なる。

アーカイブとは、いずれ「外に開かれること」を前提として収集されたものだ。単に所蔵することではなく、整理・編集し次世代へつないでいく。海外の主要美術館にはアーキビストという職業も定着していて、キュレーターとはまた違った視点と役割で価値を高めている。いつか誰かに見られるために、いつか役立つかもしれない未来のために収集し、保存すること。その前提を持って日々を積み重ねているかどうか。この違いがとても大きく出たような気がした数ヶ月だった。

ファッションの世界では、過去にインスパイアされた新作ではなく、以前発表されたコレクションを復刻する意味合いに近い「リプロダクト」という言葉が出てきた。日本を代表するファッションブランド、YOHJI YAMAMOTOが2020年5月に発表した「REPLICA 1996 S/S」カプセルコレクションは、リプロダクトの形の一つだ。

YOHJI YAMAMOTO「REPLICA 1996 S/S」カプセルコレクションは、「Yohji Yamamoto POUR HOMME」の1996年春夏コレクションに登場した牡丹の花や向日葵、鳳凰などのモチーフを取り入れ、シルエットやレングスをアップデートしたアイテムがデザインされている。

過去の名作デザインを掘り起こし、時代に沿ったシルエットやアイテムにアップデートすることで、新たな魅力を提案しつつも、生産に関わる時間やコストを縮小できるのは、サステナビリティを意識した視点からも注目を集める動きだ。ブランドの歴史を辿るストーリーとともに、クラシックな空気感を演出できるのは、コロナ禍で定番商品や安心感を与えてくれる名作に注目が集まりやすくなった消費者の購買行動には強く響くことだろう。

アーキビストとして知られた柳本浩市さんは、かつて「モノには価値はなく、その文脈にこそ価値がある」ということをよく話していたらしい。過去のもの、古いものと一掃してしまうのは簡単。かつて時代や社会において光を放ったものは、どういった文脈で出すかによって、数十年後であっても輝きを放つのだ。

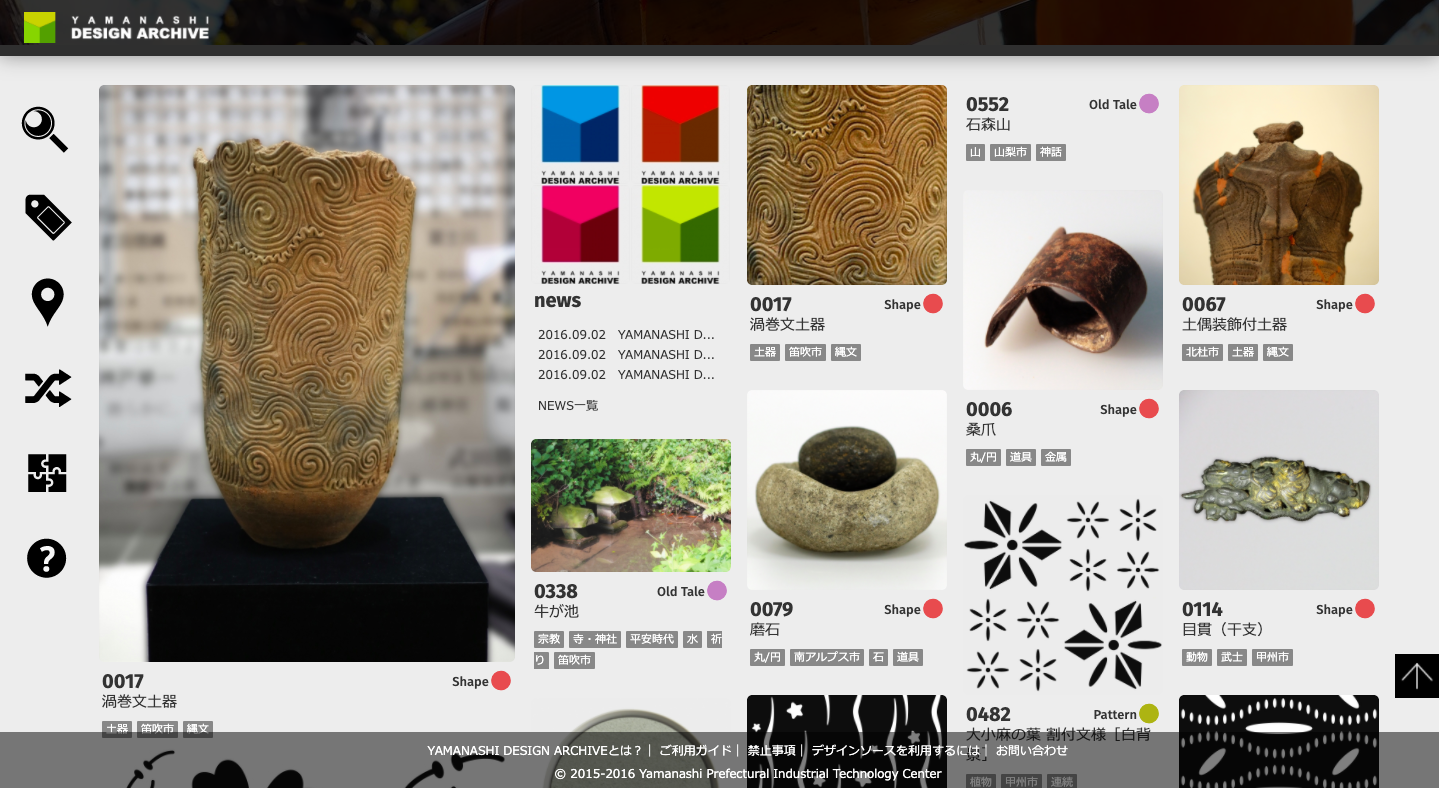

また、企業だけではなく自治体でも、地元の文化財や、時代を繋いでいくアーカイブとして活用する動きは以前からあった。たとえば、「山梨デザインアーカイブ」は山梨県に伝わる過去の優れた物品の造形・模様や、自然から得られるマテリアルの色彩、今に伝わる昔話・伝説をデザインソースとしてデジタル化し、山梨県固有の素材や熟練の技術を分類し保存、自由に閲覧できるようにしている。

山梨デザインアーカイブでは、Shape、Pattern、Color、Old Taleの4つのカテゴリーに分けて山梨ゆかりのデザインソースがアーカイブされている。

正解のない時代、変化し続ける時代といわれる中で、新しい試みを模索している企業や地域も多いと思う。ただ、もともと正解の見えている時代なんてあったのかな、とも思う。企業やブランドのもつ歴史、そしてアーカイブは、その時代や社会に適応し続けてきた立派な意思表示だ。ファッションやコスメの世界でトレンドがしばしば復活するように、もともとあるものに光をあててみる、という切り口も忘れずにいたいと思う。

公共の文化施設などに対して、特に国内企業は収集・分類の文化が薄く、仮に過去のプロダクトやデータを持っていたとしても、外へ向けて公開する意思が弱い傾向にある。

「あーなんか昔やったんだけどなー。なんだっけ」と、周年事業に関連するプロジェクトなどでブランドヒストリーを再編しようにも、部署が違うとまず記録が残っているかどうかもわからない。前任者が退職なんてしていたら、もはや見つけられないなんてこともザラだ。また権利関係への懸念、知識や技術を自分たちだけのものとしてストックしておくという思考が強い場合もあるだろう。

しかし、いま成長を続けていたり、若い世代から支持を集めている企業の多くは、過去のアーカイブの公開・閲覧を推進しているところが多い。企業文化自体を強みとしていたり、これまでの歩みや姿勢への共感が重要視される今だからこその傾向のように思う。

たとえば資生堂のグローバルイノベーションセンター「S/PARK」内にある体験型ミュージアム「S/PARK Museum」は、100年を超える研究の歴史をベースに、ビューティーやイノベーションにまつわる展示を行っており、これまで蓄積された資産を外へひらくことで、新たな創造へつながっていることが感じられる。過去の製品写真や広告などを2,000点以上集めた社内専用のデジタルアーカイブ「SHISEIDO HISTORY」を社員で共有し、新たな商品やクリエイティブ開発などに活用していることからも、過去のアイデアや取り組みを資産ととらえ、未来へつなげるカルチャーが醸成されていることが窺えるだろう。

「S/PARK Museum」。

過去のプロダクトや、化粧品以外の事業も展示されている。

これまでの蓄積を外へ開くことで、新しい視点や思想が生まれることもあれば、他業種とのプロジェクトのきっかけになったり、未来のクリエイター、ディベロッパーたちの指針になることだってある。知を紡ぎ、継承することは、その先の発展へとつながる。社会的意義は時代に合わせて新たに探し出すものではなく、これまでの足跡があるからこそ、胸を張って謳えるものであってほしい。

今回の自粛生活で僕の生活は少し変わり、わかりやすいところで言えば朝型になった。夜明けとともに起き、代わり映えのない毎日のなかで日々成長する植物たちに水をやり、まだ世の中が動き始める前の世界を歩いた。

この「いま」はなにかの転換期かもしれない。変化を感じているこの「いま」は、いつかなにか戸惑いを感じたときの錨(いかり)のような役割になってくれるかもしれない。日記を書き記すことが苦手な僕がライフログを記録し始めたのもこの意識からだった。

これからも、僕たちは新しい技術を手に入れ、試みを続けていくだろう。その目先のスピードの速さだけにとらわれず、同時に「いま」を残しておくこと。なんてことない生活の蓄積、日々の仕事のアーカイブ。もしかしたらその中から、未来を生き抜くアイデアが生まれるのかもしれない。

【関連特集】コロナ禍で変わりゆく企業のコミュニケーション

文:濱谷 俊輔(amana)

撮影[top]:岩本 彩(amanaphotography)

AD[top]:片柳 満(amana DESIGN)

編集:徳山 夏生(amana)

![]()