「五感に響く体験が人の心を動かす」。理解はできるものの、その理由を科学的に解き明かすことはできるのでしょうか?

ビジネスの現場でよく説かれる“五感”の重要性について、非言語体験で企業をサポートする電通ビジネスデザインスクエアとアマナが、慶應義塾大学の満倉靖恵教授に伺いました。脳とコミュニケーションの密な関係に迫ります。

電通・小柴尊昭さん(以下、小柴。敬称略):僕ら電通ビジネスデザインスクエアとアマナは「FEELING DESIGN」の名で、クライアント企業の組織改革や経営ビジョンを浸透させる施策などをお手伝いしています。企業やそこに所属する社員の感性をデザインすることをミッションに、「社内コミュニケーションでも五感を刺激することが大切」「より伝えたい内容が伝わる」と提案しています。

アマナ・堀口高士(以下・堀口。敬称略):企業への提案は、培ってきた技術やこれまでの経験知からロジカルに考えているものの五感に響くことの重要性は定量化しづらい領域でもありました。客観的かつ科学的な裏付けがないと導入しづらい企業もあります。そこであらためて満倉先生に、五感を刺激することは、脳科学の観点から見るとどのような作用につながるのかを伺いたいと思っています。

満倉靖恵教授(以下、満倉。敬称略):まずお伝えしたいのは、五感を刺激するコミュニケーションは、記憶に影響するということです。たとえば、まったく知らない外国語を学ぶとき、ただ目だけで単語を見て覚えていくのは難しいもの。しかし、音楽を聴きながら勉強すると、うんと覚えやすくなります。「あの歌を聴きながら、この言葉を覚えたなあ」と記憶に紐づく情報がひとつ増えるからです。

満倉 靖恵|Yasue Mitsukura 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授 信号処理、機械学習、パターン認識、人工知能、統計処理などの技術を用いて、生体信号や音声、画像から必要な情報を抽出する研究に従事。現在は脳波と画像を扱った研究や医学との融合を中心に推進。電通サイエンスジャム取締役最高技術責任者。

満倉:これはよく言われることですが、人は通常の生活では脳のほんの一部しか使っていません。記憶するときも、脳のポテンシャルを十分に使わないまま多くのことを営んでいるのです。そのため、視覚に加えて聴覚への刺激が脳へ伝わり、記憶を司る部位である海馬が刺激されて、記憶が定着しやすくなり、思い出しやすくもなるわけです。

ちなみに、五感のうち最も記憶に定着しやすいのは嗅覚、匂いです。昔付き合っていた恋人の香水の香りを嗅ぐと、その人との記憶が鮮明に蘇るとよく言われますよね。これは嗅覚に紐付けられた記憶が、強烈に蘇るからなんです。

企業のコミュニケーションも同様で、たとえばマーケティングに匂いを活用したり、社員向けに何かを伝えるときも音を活用すれば、より伝えやすく、覚えてもらいやすくなります。

堀口:アマナにはコーヒーマイスターがいて、懇意にしているお客様が弊社にいらしたときにコーヒーのフルコースを用意して、アマナの世界観を体験してもらっています。嗅覚や味覚を刺激しながらコミュニケーションするのはビジネスを進めるうえで効果的ということですね。

コーヒーのフルコースを提供しているIMAcafe。撮影:上村 可織(UN)

撮影:上村 可織(UN)

満倉:それはとてもいい体験ですね。まさに、そうして香りや味とともに仕事の話をすると記憶に残りやすく、アマナさんについても印象が深くなると思います。

小柴:一つの言葉について伝えるときも、やはり単に文字でインプットするより、イメージや音、匂いと合わせて伝える方が記憶には定着しやすいのでしょうか。

小柴 尊昭|Takaaki Koshiba 株式会社電通 電通ビジネスデザインスクエア クリエーティブプランナー /フィーリングデザイナー 組織の内側から変革を起こすインナーアクティベーションをはじめ、様々な企業変革に伴走。非言語コミュニケーションからのアプローチによるビジネスデザインであるフィーリングデザインを提唱。

満倉:人間の行動や感情をコントロールして思考するのは大脳の前部にあたる「前頭前野」という部位です。ここでインプットした情報を処理することが、記憶を定着させたり、思考や行動を決定づけるような大きな意味づけになります。

ところが、言葉そのものは記号でしかなく、前頭前野を経由せずに処理されるため、記憶に残りづらいんです。しかし、それが気持ちを動かすような言葉ならば、それが前頭前野に辿り着き、強い刺激となって、記憶として定着することになります。たとえば小説を読んだとき、文章をそのまま記憶に残すことは難しいですが、その文章を読んで見えてきた景色や情景や感情の起伏は時間が経ってからでも思い起こしやすい。

堀口:想像し、感情が動くことも記憶の定着に関連するんですね。

堀口 高士|Takashi Horiguchi 株式会社アマナデジタルイメージング イメージングディレクター / ビジュアルアートディレクター 写真や3DCGからイラストレーションまで、さまざまな要素を駆使したビジュアルデザインを得意とし、動画演出や、ビジュアルプロトタイピングまで発展させて、クライアントの問題をビジュアルコミュニケーションの力で解決している。

満倉:いまは、スマホで簡単に言葉を調べ、意味を理解することができます。しかし、体験にもとづいて手に入れた言葉のほうがより強く記憶に残り、身になるんです。

「東京タワー」という言葉一つとっても、スマホで調べればすぐにどんな形状で、どんな場所にあるか、という情報は獲得できます。 しかし、実際に電車に乗って最寄り駅へ行き、坂道を上って展望台まで行った経験がある人は、「東京タワー」の文字に紐づく情報量は圧倒的です。「下から見上げると大きいな」「この坂きついな」と感情が揺さぶられた分、前頭前野を通して記憶に残るんです。言い方を変えると、体験によって物事を覚える。よく「プロセスに価値がある」と言いますが、「プロセスがあるから価値が生まれる」んですよ。

堀口:会議やミーティングの途中で、なんとなく嫌な感じの空気が流れたり、初対面なのに「このひと苦手だな」とか「嫌われているかも」と感じることってありますよね。脳科学的にはどういう理屈なのでしょう?

満倉:脳波が伝わることで、言葉にしていなくても感じてしまうんです。 脳は頭蓋骨・硬膜などなど6層に覆われており、大脳は髄液に浮いているような形になっています。そして大脳では感情が変化するごとに電気信号が発生し、脳波がその信号をキャッチ。この信号は、大脳ではミリボルトで発生し、6層を経て頭皮に現れるときにはマイクロボルトになりますが、当然ながら空気をも伝うのではないかと考えています。さらに、怒りの感情は信号が強くなるため、より伝わりやすいのではないでしょうか。

満倉:興味深いのは、ポジティブな感情よりネガティブな感情のほうが伝わりやすいこと。「怖い」「嫌い」「苦手」といった感情を抱くと、電流によって生じる周波数が高くなり、伝わりやすくなると考えられます。外敵からの危険を察知する能力の方が高いので、ネガティブな感情には過剰に反応しますし、裏を返すと伝わりやすくもなるというわけです。

小柴:その喜怒哀楽の脳波を数値化して推し量れるようになったのが、満倉先生と電通サイエンスジャム(※)が開発した「感性アナライザ」なのでしょうか?

※…国内外で活躍しているさまざまな分野の研究者とアライアンスを組み、脳波をはじめとする生体信号解析をベースに、複雑化している消費者の動向を探る取り組みを行い、企業との共同研究やR&Dを推進している。

感性アナライザ。

満倉:そうです。ヘッドギアを装着するとリアルタイムでマイクロボルトになった電気と、そこから生じる脳波を観測できる装置です。数万というサンプルを測定して、人間の「興味・好き・ストレス・集中・沈静」などの感性を数値化して測れるようにつくりました。

ヘッドギアを装着し、計測器で耳たぶを挟んだ状態で一定時間まぶたを閉じて、初期設定を行う。

iPadのアプリで1秒毎の感情の変化のグラフが表示される。

堀口:我々が手掛けるようなビジュアルやクリエイティブ表現が、つかみづらい「感性」の部分に訴えかけているかどうかを数値化して測れるわけですね。

満倉:はい。たとえば商品やデザインのABテストをするときにアンケートや行動変容だけではなく、「感性アナライザ」を使った脳波による判定も加えます。すると、感性にどの程度訴えかけることができたかを数値として見ることができるようになるわけです。脳波はうそをつけませんからね。

堀口:冒頭で申したように、僕らは主に非言語領域のコミュニケーションをデザインすることで、政府のビジョンや企業の事業を推進していくことをミッションにしています。

たとえば政府が掲げる未来社会のビジョン「Society5.0」は、仮想(サイバー)空間と現実(フィジカル)空間を高度に融合させたシステムによって実現できるとされています。

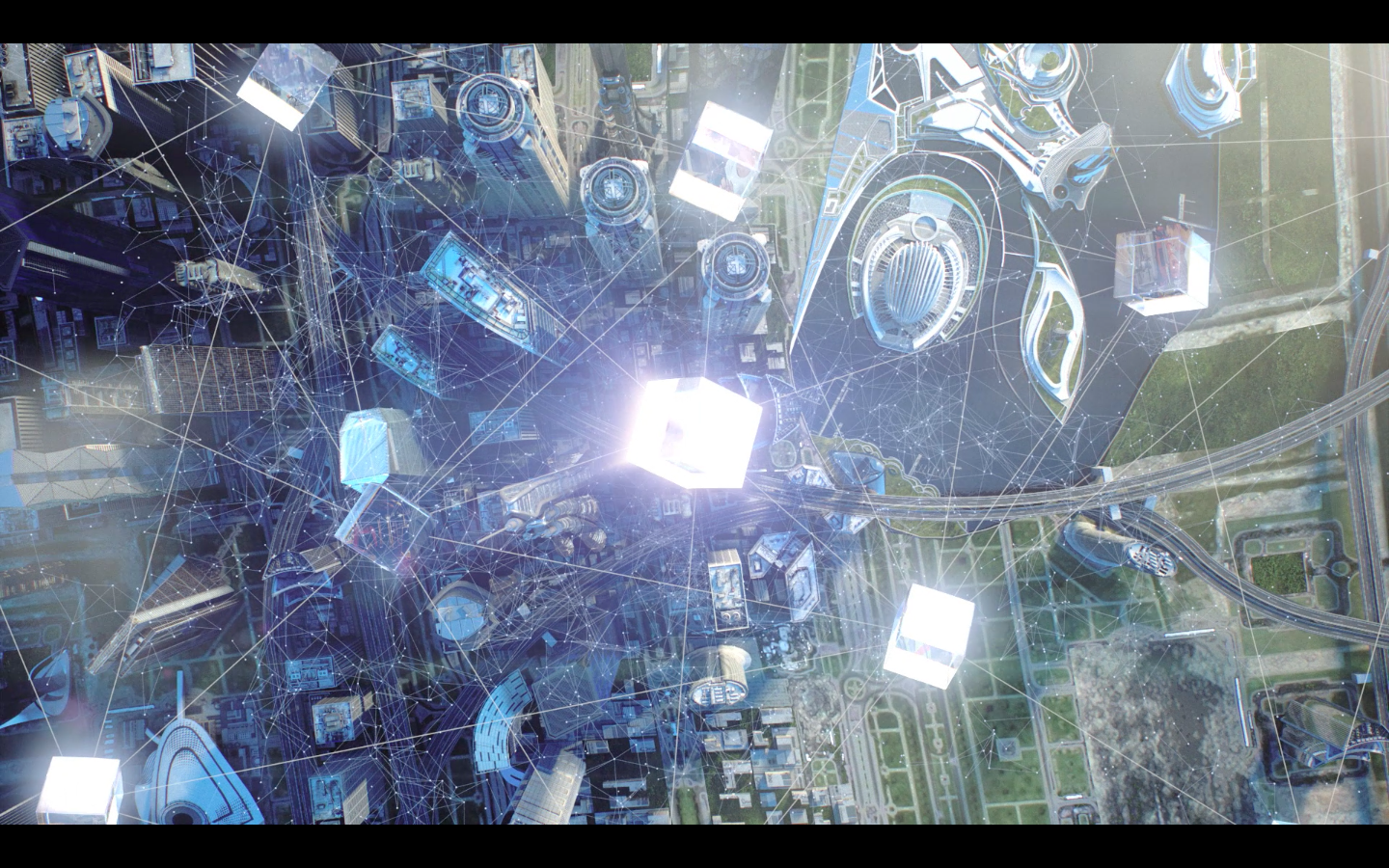

そこではサイバー、フィジカル両方でセキュリティがとても重要になっています。ただその重要性は言葉だけではイメージしづらいもの。そこで、主にCGを使って複雑なコンセプトを可視化した事例があります。

映像より一部抜粋。

工場や人々の生活における未来のサイバー・フィジカル・セキュリティの姿を可視化。

小柴:テキスト情報やパワポなどの平面的な資料だけよりも、本当にいまそこにあるようにCGで社会を再現することで、ステークホルダーに説明しやすく、理解しやすいものになっていると思います。この伝わりやすさは、脳科学的に裏付けることができるものでしょうか?

満倉:リアルな映像で表現することで「体験している」感を提供できますよね。現実にないものを言葉で伝えるだけでは感情を揺さぶるのは難しいですが、あたかも目の前にあるようなリアルな表現を作り出せれば、まるで体験したような感覚にさせることもできます。ここで表現されているのは新しい街の姿ですが、こうして表現されることで、見た人は「あれに近いな」と自分の持っている経験に紐づけて記憶してくれるでしょう。

小柴:もう一つ、社内コミュニケーションとして実施している「フォトリューション」について伺わせてください。社員一人ひとりの性格や趣味などを衣装やポーズ、背景色などで表現してもらい、写真におさめて社内に張り出すことで、社員の個性を伝え、組織の姿勢を共有しています。社員同士が顔とキャラクターを覚えやすくなると思うのですが。

多様な社員の個性を可視化したストライプインターナショナルでのポートレート。

満倉:おもしろいですね。特に背景色を社員のキャラクターによって変えることで、「なぜ赤なんだろう?」「○○さんは青なのか」と“考えさせる要素”になっているのはいいですね。先ほどもお伝えしたように、使ってない脳の領域を動かすことで、記憶は強烈になります。そのための呼び水となる要素を設計することで、ただ趣味や性格を書いたプロフィールでは伝わらない印象が根付くと思います。

小柴:先ほど音も記憶の定着に効果的だという話がありましたが、あるプラットフォームとコラボして、社長が社員に伝えたい言葉をラジオのような形で伝えるという試みも準備しています。熱量を持った声で伝えた方が響くものが違うだろう、と。

満倉:音を使うことで脳を使う領域が増えるだけでなく、社長の声を聞くことで、脳に残っている記憶の引き出しを引っ張り出すことにもなりそうですね。いま、直接会ってコミュニケーションする機会が減っているだけに、使われていない脳の領域を意識したコミュニケーションはより大切になると思います。

そこで活躍するのが先ほどの「感性アナライザ」ではないかと思うんです。

堀口:どう活躍するのでしょうか?

満倉:快適さやストレスの感じ方は人によって異なります。たとえばオフィスで働くほうが集中できる人もいれば、リモートワークのほうがのびのびとできる人もいる。印象だけじゃなくて、どちらがフィットするかは「感性アナライザ」で測定できるわけです。このデータを使えば、マーケティング活動はもちろん、ワークスタイルやワークプレイスも、それぞれのパーソナリティにあったベストな選択が確実にできるようになるのではないかと思います。

小柴:顧客体験の本質もパーソナライズの流れになっていますが、それに加えて従業員体験もパーソナライズできるようになる。それぞれの脳にフィットした形で提供できるんですね。

満倉:すでに複数の企業が取り入れられはじめていて、「感性アナライザ」に蓄積されるデータの分母が増えています。一人ひとりがどんなときに、快・不快を感じているかの精密なデータが集まっているということです。このデータをもとに、今よりももっと誰しもが働きやすく、生きやすい世の中をつくることになる。そう信じています。

身近になりつつある脳科学。その知見を使えば、これまでは見えづらかった自らの「心」のありようを可視化させることになります。顧客体験においても、働き方においても、自分にとってウェルビーイングな状態に気づき、一人ひとりにとって豊かな世界をつくりだす大きな一助になるでしょう。またそれは、最近ことさら見えにくかった「明るい未来」を見通す、手がかりにもなりそうです。

インタビュー・文:箱田 高樹

撮影[interview]:劉 怡嘉(acube)

撮影[top]:清水 北斗(amana)

AD[top]:片柳 満(amana DESIGN)

編集:徳山 夏生(amana)

![]()

amana BRANDING

amana BRANDING

共感や信頼を通して顧客にとっての価値を高めていく「企業ブランディング」、時代に合わせてブランドを見直していく「リブランディング」、組織力をあげるための「インナーブランディング」、ブランドの魅力をショップや展示会で演出する「空間ブランディング」、地域の魅力を引き出し継続的に成長をサポートする「地域ブランディング」など、幅広いブランディングに対応しています。