フリーランスからキャリアをスタートさせ、時代とともに新たなメディアを通したクリエイティブ表現に挑んできたアマナのアートディレクター、長澤豪。時代が変わろうと、メディアやデバイスが変わろうと、そこにある普遍的なデザインの価値を考え続けたからこそ見えてきた、「伝えたいこと」の紡ぎ方とは?

長澤豪 | Takeshi Nagasawa/アートディレクター。2002年からフリーランスのデザイン業務と並行して、辻堂西海岸にて海の家SPUTNIKの運営に携わる。2004年にはカスタマイズしたロンドンバスで日本縦断を敢行、イベントで各地を巡業しながら、Webメディアの運営を実施。2008-2010年、株式会社ウォーターデザインにて、さまざまな企業の技術開発機関とモバイル端末やTVモニターと通信を利用したサービスのUI/UXデザイン開発の業務に携わる。2010年よりamanaグループに所属、UX開発の経験をベースに、サービスロゴ、UI設計、イベントプロモーション、企業ブランディングなど幅広く活動を展開。

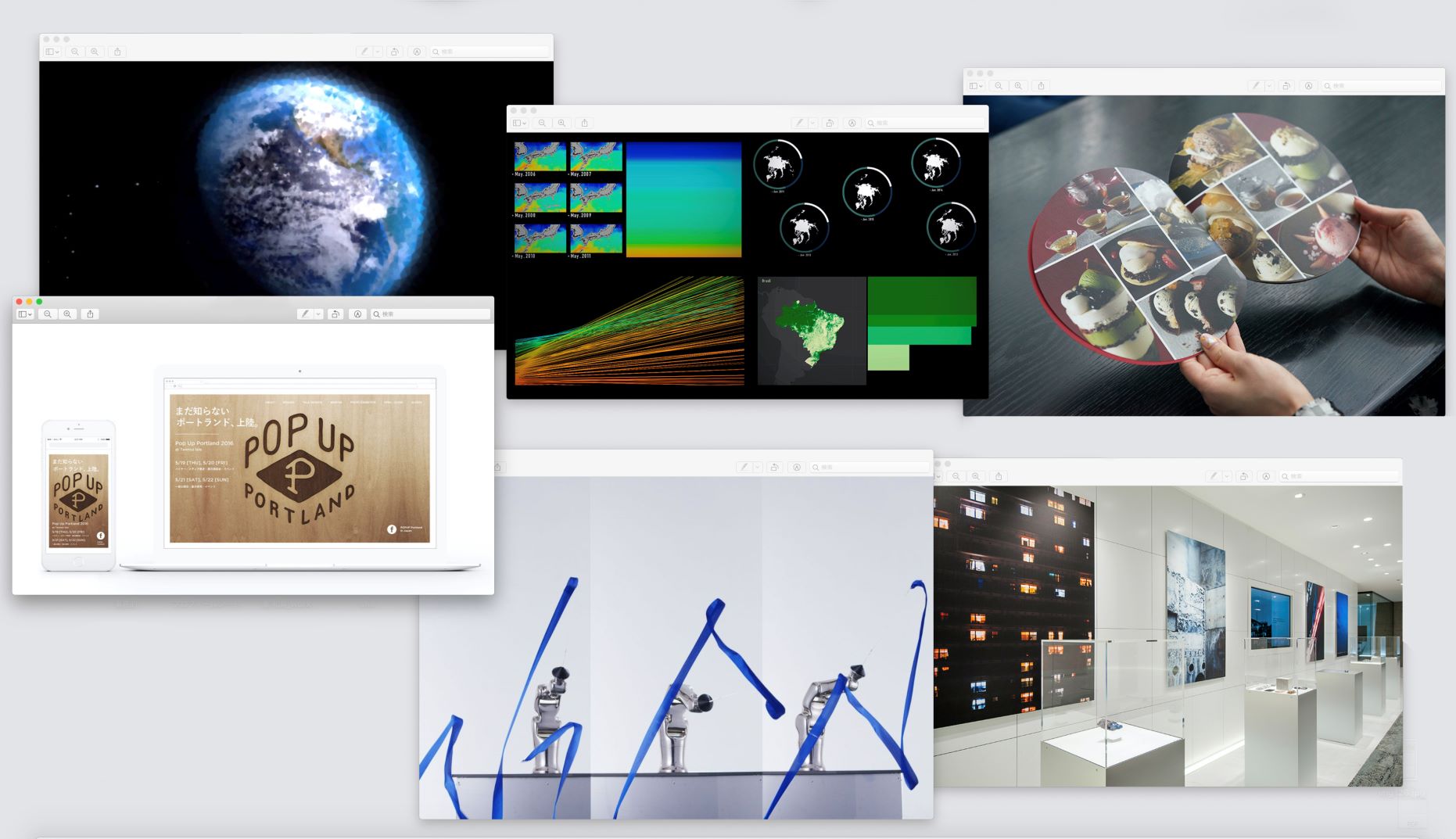

—— 無印良品の「外あそび」や、アウディ ジャパンの「Audi Magazine」、「Pop Up Portland」など、アマナ在籍10年の中でもさまざまなデザインを手掛けてきた長澤さん。デザインに対する考え方は、どういったところから培われてきたのでしょうか?

長澤豪(以下・長澤):大学を卒業したあと特に就職もせず、どうしようかなと思っていたときに、縁あって神奈川県の辻堂で開かれていた海の家「SPUTNIK(スプートニク)」(※)に一時期参加していたんです。そこで関わった人たちと一年間ほどバスで日本縦断しながら、見つけたものや出来事を記事にするWebサイトをつくったりしていたんですが、その時の経験は大きかったのかなと思います。

※…1999年から2005年まで辻堂西海岸で営業していた海の家。企画運営 TRIPSTER。

しばらくフリーランスでデザイナーをやった後、ウォーターデザインに一時期在籍することになって。もともとプロダクトデザインの会社なのですが、僕はプロダクトそのものをデザインするというよりは、同じメーカーのカメラ、テレビ、モバイル端末に一貫性あるUI/UXを考えたり、R&D機関と未来のライフスタイルを想定したサービスの開発などをしていました。

当時、iPhoneの登場によって国内メーカーも危機感を持ちながらUIに優れたプロダクトを生み出そうとしていた時期だったこともあって、すごく印象的な仕事でしたね。

—— デザインというと、日本語でよく「意匠」と訳されるように、見た目の話に終始しがちですが、“機能するデザイン”という思考はそのあたりの経験から来ているんですね。

長澤:ウォーターデザイン時代にお世話になった坂井直樹さんがよく仰っていたのが、「そのデザインに着地しているのには意味がある」ということ。写真を置く位置ひとつとっても、その位置には意味がある。デザイナーは、デザインが好きだからこそ、誰にどのように届いてほしいのかという目的の中でロジックを考えたり、デザインがちゃんと機能することを願って、設計に落とし込む作業をしているんだと思います。

——アマナが昨年ローンチした法人向けサービス「OPTMS CONTENT」のデザイン開発を担当されていますが、“機能するデザイン”という話でいうと、意識したポイントはどういったところでしたか?

企業の効率的なコンテンツマーケティングをサポートするサービス「OPTMS CONTENT(オプティマスコンテンツ)」。CRM領域事業を展開するシナジーマーケティングとアマナの協同開発のもと、国内外の有名出版社の記事コンテンツから、ターゲット戦略に沿って自社のオウンドメディアに最適な記事や画像をAIがレコメンドしてくれる。

長澤:使う人たちは企業の中でどういう部署にいて、どう使ってもらいたいのか。どういうサイト設計だと苦痛なく仕事ができるのか。そういうところからまずは理想形をイメージしました。技術的なハードルもあるので、現実的なラインを検討しながら現在のUIに着地させていったかたちです。

—— 人が使いやすい設計、気持ちよく感じるデザインということですね。

長澤:レコメンドエンジンにAIを搭載しているので、AIに学習させて精度を高めるためにも、まずはどんどん使ってもらう必要がある。最終的に点数どおりにコンテンツを購入してそれを運用していけば成果が出るものだとわかっていたとしても、「使っていて面白い」のも大事だと思っていて、例えば明後日の方向からきまぐれにコンテンツを提案するようなエリアを設けても面白いかもしれないとか、「こんなの勧められてもうちの会社では結果出ないでしょ」ってクスっと笑ってもらえるネタになるようなレコメンドも面白いな、とかいろいろ考えました。

—— AIでありながらも偶然性が生まれる、というのは価値が高そうです。AIとクリエイティブの関係についてはどう思いますか?

長澤:おそらくAIが広く使われるようになって成熟してくると、無駄がなくなってくると思うんですよね。でも、無駄なものって世の中を潤している感じがするというか、そこに価値がある。人間の考えていることって無駄なのかもしれないけど、それがあるから愛着がわいてくる。人と人とのコミュニケーションってそういうことなのかなと思ったりします。

海の家で働いていたときも、デザインの仕事だけじゃなくて、むしろメインは接客でした。いろんな人が来ていて、純粋に楽しかった。そういうふうに思えるものって人間にしかつくれないんじゃないかと思ったりしますけどね。

—— タブレット端末黎明期の電子カタログ制作にはじまり、その後スマホアプリやWebサイトなど、アマナでもさまざまなメディアのクリエイティブを担当されてきました。オンラインとオフラインが融合していく時代において、メディア別の表現の最適化についてはどのように考えていますか?

長澤:それぞれのポイントにおいてどう見せるのが一番伝わりやすいかという、つかみの所作みたいなものはあると思います。

例えば、手に取って読む冊子や本は、自分の目からかなり近い距離でみるものですよね。スマホもある意味では近い感覚があるのかなと思いつつも、それがPCになると、ちょっと距離が離れるから体験が変わる。同じディスプレイでも、テレビはさらに距離が離れて食い入る感じで見るわけではなくなるので、そうするとより完結に伝えたいことをまとめていく必要があります。

メディアやデバイスもどんどん新しくなっていくと思いますが、それを追いかけるというよりは、「いかに伝えるか」「言いたいことは何なのか」というところをしっかりとデザインしていくということが大事なのかなと思っています。

—— 必ずしも最初から伝えたいことが明確になっていない場合もあると思います。クライアントのメッセージを会話の中で引き出していくことも求められると思いますが、クライアントとのコミュニケーションにおいて意識していることはありますか?

長澤:手段が目的になってしまっていないかというところは気にかけています。よくありがちなのが、「もう少し文字を大きくしたい」という意見をもらって、理由を聞くと、「目立たせたいから」と返ってくる。でも、目立たせるための方法って他にもいろいろありますよね。例えば、南極に無数にいるペンギンから一匹を特定するのは大変ですが、雪の中に一匹だけいたらすぐに見つけられますよね。目的を満たすためのアプローチはいろいろある。その人が本当はどうしたいのか、目的は何なのか。そのあたりは意識して話を聞きながら考えたりしています。

—— 昨今「デザイン経営」と言われたりもしますが、根本的な課題解決、ひいてはイノベーションにつなげていくためにも、何のためのデザインなのかというところにちゃんと目を向けたいですよね。

長澤:それでいうと、iPhoneは目指すUXの在り方がしっかりと描かれていたからこそ、あれだけ大きなイノベーションになったんだと思います。携帯電話でインターネットが見られるとか、どこでも音楽が聴けるといった技術はすでに世の中に存在していたわけで、それを人が気持ちいいと感じるバランスでひとつにしたというところが革新的だったのでしょう。デザインを大事にするからこそ生まれてきたものだろうと思います。

—— 最近では、企業やブランドのVI(ビジュアルアイデンティティ)開発なども手掛けられていますよね。VIは、どういうものとして捉えていますか?

長澤:ユニフォームみたいなものですよね。VI開発というと、経営層がメインとなって企業理念から紐解きながらトップダウンで浸透させていくことが多いと思いますが、僕の関わるものは、現場の方の課題意識からくる、ボトムアップ的な発想のものが多いんですよ。

ビジネスの変化のスピードも速いので、トップダウンで決められると、現場で辻褄があわなくなってきたり、困ることも多いんだと思います。VIやCI開発の流れが変わってきているのかなという気がしています。

—— 現場の最前線の方々がデザインの力に意識を向けながら、現状を変えていきたいと動いていくのはいいことですよね。トップダウン型と比較して、提案の仕方や伝え方の違いはあったりしますか?

長澤:クライアントに対して説明をするとき、細かく段階を踏むようにはしています。デザイナーとしてはすべてデザインしきってから提案したい場合もありますが、急に大きく変えてしまうと拒絶反応が出ることもあります。

現場は経営層から見るよりずっと裾野が広がっているというか、多様で、横並びにいろんな文化がある。それをひとつの考え方でまとめようとするのがトップダウン型だとすれば、それぞれの文化の残す部分を見極めながら、どんどん横に広げていくという感覚です。

—— ボトムアップでつくっていくことで、クライアントの現場の社員の方たちも納得感をもって自分ゴト化していくことができる気がします。

長澤:一度つくったあとも、発展させていきやすいと思いますね。イレギュラーな事態が発生したときも、現場ですぐ対応できる。そうしてデザインの機能を意識する人が増えていくと、組織のデザインリテラシーも高まりますし、現場でどんどん使いながらチューニング作業を一緒に進めていくと、VIへの理解も深まります。ボトムアップで現場の方々と密にコミュニケーションを取ることで、僕自身も「こういうつくり方もあるんだな」と、すごくいい経験になっています。

——予想外の事態が出てくるというのも、そのVIが機能して、しっかり使ってもらえている証拠ですよね。

長澤:もちろんガイドラインとしてのマニュアルはデザイナーが用意するんですが、こちらが予想もしていなかったような応用をされる場合があったりします。

ある意味ではデザイナー側の盲点ともいえますが、一緒につくりながらどんどん改善していけるのも、新しいVIの在り方だと思います。「これは許容していいかも」というケースもあれば、「これは許容すると企業のアイデンティティとしては体裁が保てない」というものも出てくる。その度に相談しながら使い方をアップデートしていけるといいですよね。せっかくつくるものなので、しっかり使ってもらえるといいなと思っています。

巨匠デザイナーが生み出したデザインを、決められた範囲でマニュアル通りに何十年も運用する。それはそれで、ひとつのやり方かもしれません。

しかし、市場が目まぐるしく変化し、オープンイノベーションが進む今。組織や事業のクリエイティブ戦略は、もはや一定のものではあり得ず、多様な価値観を内包しながら、常に戦略を動かし続けることが求められます。

現場の最前線にいる個人が持つ感覚を大切にしながら、新たな価値を生み出し続けるためにも、経営層に限らず一人ひとりがデザインリテラシーを高めていく必要があります。そうすることで、デザインはよりいっそう真価を発揮するのかもしれません。

【関連特集】コロナ禍で変わりゆく企業のコミュニケーション

文:高橋 沙織(amana)

撮影[top / interview]:秦 和真(amana)

AD:片柳 満(amana DESIGN)

編集:徳山 夏生(amana)

![]()