vol.66

TOKYO CANAL LINKS 2019-2020 #3

「アートを事業化するということ」

Text by Mitsuhiro Wakayama

Photographs by Kelly Liu

「Bunkamura」「スパイラル」「寺田倉庫」——収益化を図るのが難しいとされるアートの分野において、ビジネスを成功させるだけでなく、数十年前から先駆的に事業を発展させてきた3社。アートを事業化してきた各社のメソッドとは、いったいどのようなものなのでしょうか?

アートとビジネスの未来を考えるセッションプログラム「TOKYO CANAL LINKS 2020」。第3回目は中野哲夫さん(株式会社東急文化村代表取締役社長)、小林裕幸さん(スパイラル館長)、寺田航平さん(寺田倉庫株式会社代表取締役社長CEO)によるトークセッションです。

以下はそのイベントレポートです。各社がこれまで拡充してきた業態の全貌や、独自に培ったマネタイズのノウハウを紹介します(2020年1月30日イベント開催)。

佐藤麻紀子(寺田倉庫株式会社/以下、佐藤):今回のセッションでは「アート×マネタイズ」「アートのビジネス化」をテーマにお話しいただきます。ゲストにお迎えした3社の代表は、日本では依然難しいアートビジネスを数十年にわたって継続していらっしゃいます。収益化のノウハウや試行錯誤のプロセスなど、これからのビジネスのヒントになるお話が聴けるのを楽しみにしています。それでは、よろしくお願いいたします。

中野哲夫(株式会社東急文化村 代表取締役社長/以下、中野):「アート×マネタイズ」というテーマは、たいへん難しいお題です。これは私だけでなく、寺田さんと小林さんも同様のことを感じてらっしゃるはずです。決定版と呼べるような理論があるわけではないですから、語るのもなかなか難しく、ともするとわかりにくい話になってしまう。ですので今日は、具体的な事例を挙げながら、テーマについてお話ししていこうと思っています。

東急文化村ができたのは1989年でした。当時はいわゆるバブル景気の真っただ中で、日本にもお金が余っていた時代。このときにできた考え方として「企業メセナ」というものがあります。端的に言えば、企業が文化にお金を出すべきだというものです。そういう機運のなかで、弊社はまず複合文化施設「Bunkamura」を開業しました。99年には、ここでの10年間の文化振興活動が評価され「メセナ大賞(現・メセナアワード)」をいただいています。その後2011年に「セルリアンタワー能楽堂」、2012年に「東急シアターオーブ」を開業しまして、昨年2019年に開業30周年を迎えました。

東急文化村の収入は、大きくは興行部門と施設運営部門に分けることができます。前者は公演や展覧会などのチケット収入、後者はホール貸館料や飲食店などからの貸料収入です。このほか協賛金などによる収入があります。興行部門と施設運営部門の収入はほぼ同額となっています。

苦労するのはここからですね。どのように儲けを出していくのか、具体的に紹介していきたいと思います。

まず考え付くのは、商業施設との連携です。これは西武グループ、阪急グループほか、どこでもやられている常套的な手段で、いわゆる「シャワー効果」というものを念頭に行われるものです。つまり、アートを見にきたお客さんに食事をしてもらい、買い物をしてもらう。Bunkamuraには現在、年間300万人のお客さまがいらっしゃいますが、そのうち60パーセントが百貨店を訪れます。とはいえ、この売り上げによる利益は決して大きな額にはなりません。

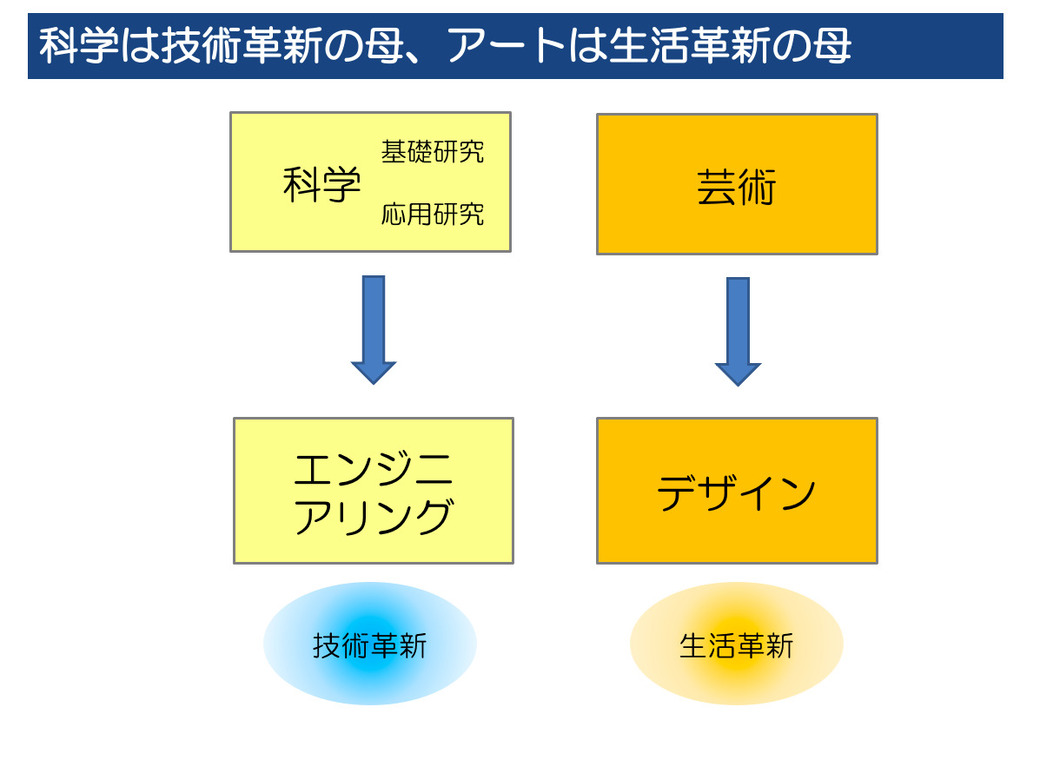

次に考えるのは、文化の商品化です。これは言い換えると、アートを生活に近づけていくということですね。科学技術がエンジニアリングによって応用されてはじめてお金になるように、アートもデザインというかたちで生活に浸透しなければお金には変わりません。

というわけで、Bunkamuraでも商品開発を試みたのですが、実はこれはあまりうまくいきませんでした。劇場でのライブの映像化や書籍・グッズの製作販売をしたのですが、結果は在庫の山でした。やはり餅は餅屋ということで、それぞれの分野には特有の経験値やノウハウといったものが必要です。

と、ここまでのお話では「結局あまり儲かってないじゃないか」ということになり、Bunkamuraは成功事例と言えないのではといぶかしがる方もいらっしゃると思います(笑)。Bunkamuraが成功しているいちばんの要因は、じつはモノの売り上げうんぬんではなく、まちづくりに大きな影響を与えていることです。それはいったいどういうことか、ご説明します。

兵庫県に「播磨科学公園都市」というテクノポリスがあります。この街はさまざまな科学技術の研究機関を核として、その周囲に住宅地や生活インフラが整備された計画都市です。こういった街のつくりは「産業クラスター」と呼ばれるものですが、海外に目を向けるとアートを核とした事例もいくつか見えてきます。

スペインのビルバオやロンドンのバービカン・センター、ニューヨークのリンカーン・センターなどがその代表的な事例です。これらの街の中心には求心力のある美術館やアートセンターがあり、その周りに文化と親和性の高い人や企業が集まります。アートを核とした産業クラスター形成が起こっているわけです。Bunkamuraが核となって渋谷の街を活性化できないかと考えました。

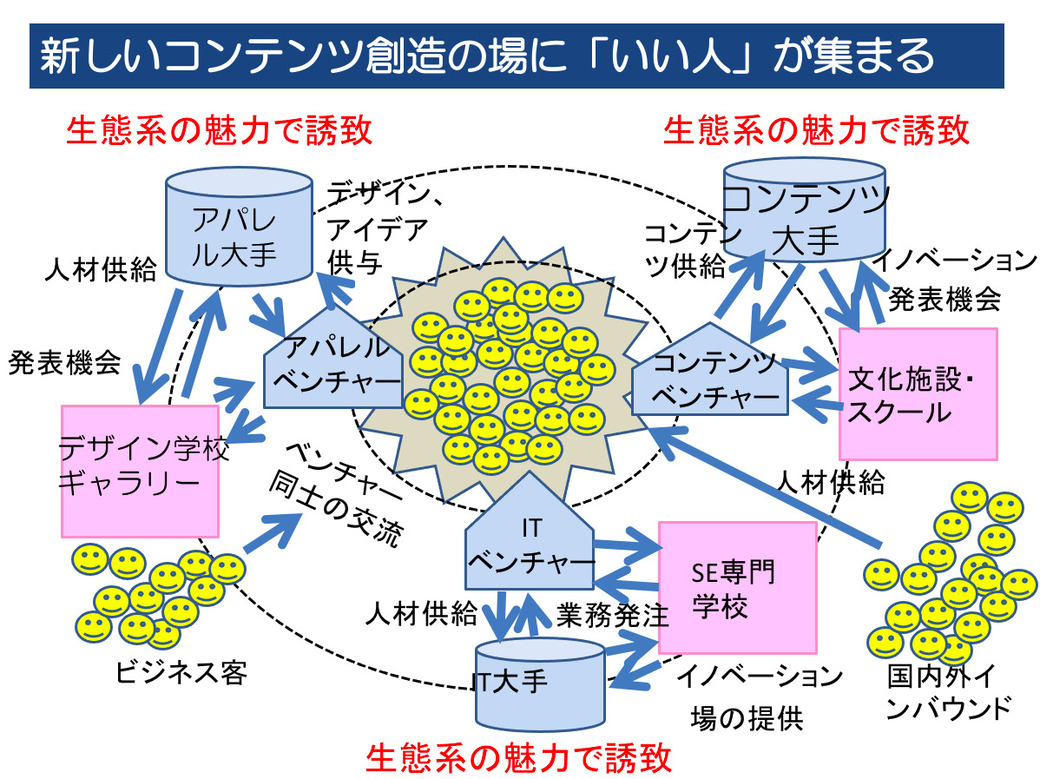

渋谷は若い人が集まる街です。彼らはIT、アパレル、コンテンツビジネスなどさまざまなベンチャーの担い手でもある。渋谷が彼らの働く場所になれば、彼らを下請けとして使いたい大手企業が移転してきます。大手にビルを提供すればある程度マネタイズができ、街全体をつくっていく端緒が生まれます。ベンチャー同士の横のつながりはもとより、大手が人材育成やPRのためにスクールや文化施設をつくることで、内外の人的交流が促進されていく。こうしてクリエイティブ産業を核とした「生態系」をつくっていくことで、若い人にとって魅力ある街が形成されていきます。

先ほどもお話ししたように、文化施設だけではなかなかお金になりません。それはなぜかというと、文化施設に集まってくる「いい人」やその内外で起こりうる「いいこと」のベネフィットを、そのまま外に逃がしているからです。文化施設が落とすベネフィット、つまり「いいタネ」の受け皿になるような周辺環境が整えば、ヒトがヒトを呼び、次々にコトが起きていくような場ができます。

そうした街づくりの結果、何が起こったか。

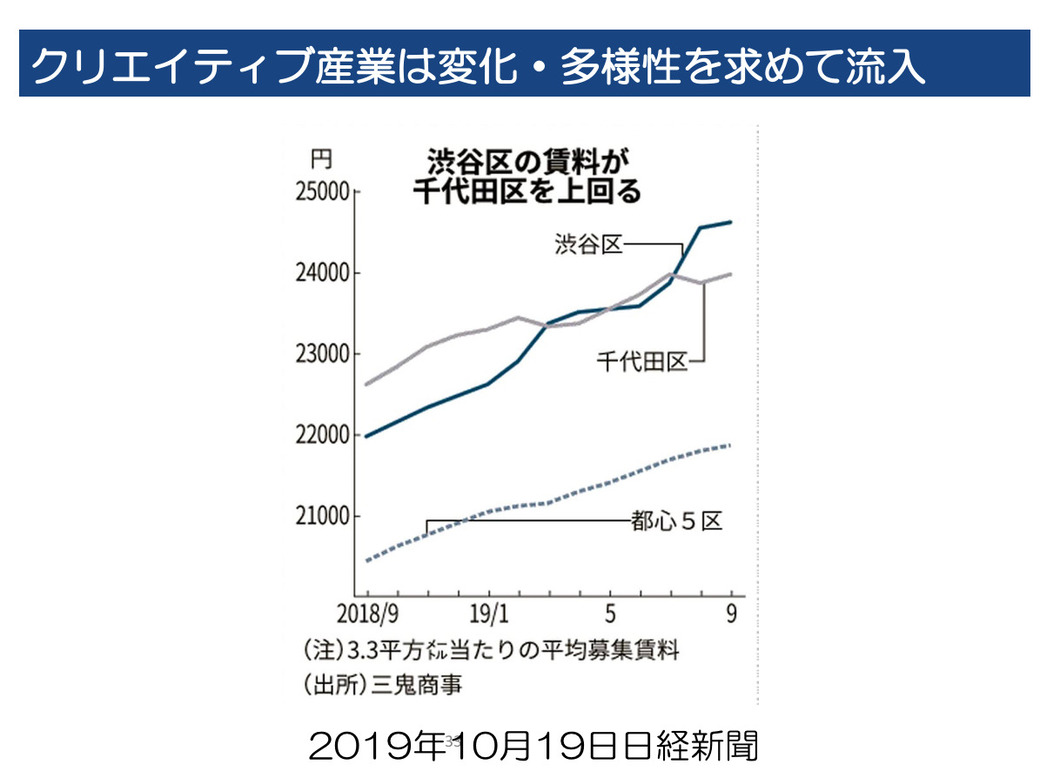

私が入社した当時、オフィスの絶対王者と言われていたのは千代田区でした。丸の内の家賃相場は一坪あたり平均約3万円、対して渋谷は約1万5000円でした。それが2019年、ついに渋谷が丸の内を抜きました。千代田区の平均賃料が2万3954円だったのに対し、渋谷区は2万4607円。

再開発で生まれた東京ドーム6個分に相当するオフィスの家賃が1万円上がったということは、年間約80億円利益が増加しているということになります。たしかに「生態系」のおかげだけで80億円の利益を生み出したというのは立証しにくいのですが、街がつくり変わることで大きな利益が生まれるということは確かなようです。

寺田航平(寺田倉庫株式会社代表取締役社長CEO/以下、寺田):寺田倉庫は名前の通り倉庫業から出発して、現在はアートにまつわるビジネスも手がける会社になりました。今日は三代にわたって展開してきた事業を、アート×マネタイズという観点からご紹介できればと思っています。

寺田倉庫は1950年、米やウイスキーを扱う倉庫業・物流事業者としてビジネスをスタートさせました。このときにつくられた倉庫群は現在、ブルワリーレストラン「T.Y.Harbor」になっています。1975年運輸省がトランクルーム制度を開始するにあたり、弊社でも専門部署を設置して、第1号となるトランクルーム認定を受けました。ここから美術品や貴重品の保管事業を開始することになります。その後バブル期には映像、ワインなど、保管対象を徐々に拡大していきました。

45年にわたってアートと関わってきた弊社は、現在「文創企業」という目標を掲げて、より広範かつ多様なやり方でアートに関する事業を展開しています。文創は“文化創造”の略です。これは私たちの会社が文化を創造するという意気も込められてはいるわけですが、それだけではありません。私たちの会社は、絵画に例えれば白地のキャンバスのようなもので、創造的な行為はその上で起こるものだと考えています。つまり、私たちのもっとも大きな役割は創造の「場」となることだと。そのような目標のもと、2014年ころからアート事業にウエートを大きく移した事業展開をしてきました。

アートの保存・保管においては、古今東西のあらゆる美術品、映像フィルムや建築模型などを主な対象としています。保存・保管が事業の大部分であった時期は、モノを預かるにはどういった場所や設備が必要か、という観点で天王洲の地域を開発していきました。そこからさらに、お預かりしている資産の付加価値、あるいは天王洲という場の付加価値を上げていくために何をすべきかというふうに視野を広げていきました。そうしたアイデアから始まったのが、倉庫空間を活かしたイベントスペースの運営です。

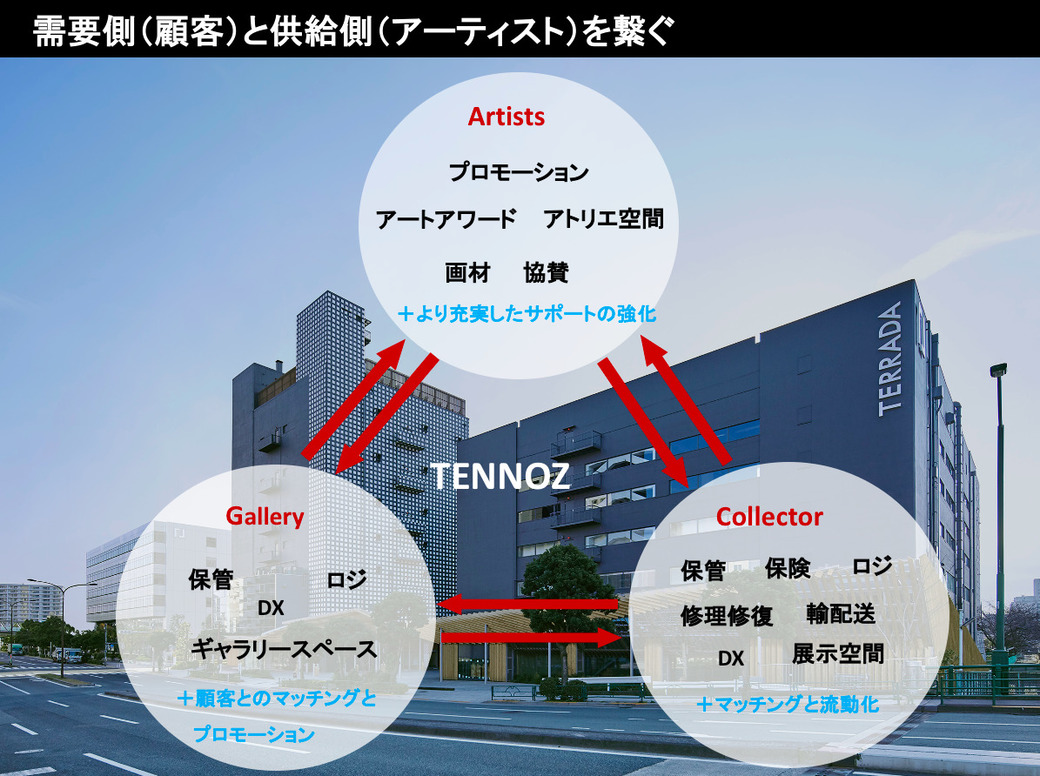

物理的な場の拡充を、倉庫事業をアート事業へと転進させるための第1ステップとするならば、第2ステップはそこにアートのさまざまなプレーヤーを呼び込み、つなげるということです。

アートフェア東京への協賛、アートアワードの設立、ギャラリーの誘致、画材専門店やアトリエなど制作環境の整備、パブリックアートの設置や各種イベントの開催。コレクターのみならず、アーティスト、ギャラリスト、オーディエンスが天王洲において相互に交流するしくみをつくってきました。

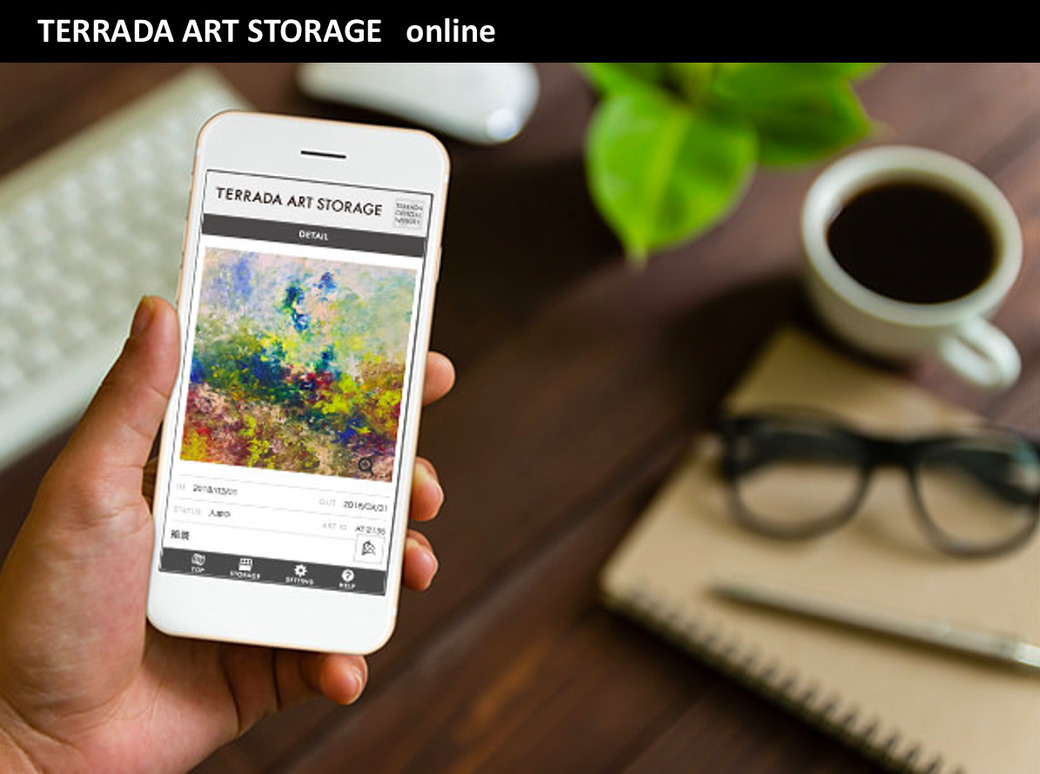

また、アートを下支え・サポートするという立場でありますので、アート専門のデリバリーロジスティクスや修復、保管品のデジタル化、オンラインで保管資産を管理できるプラットフォームの提供といったサービスもスタートさせました。

冒頭に中野さんがお話しされたように、アートそれ自体をビジネス化するというのはかなり難しいこと。私たちは、自分たちをあくまで“アートの外側から参入してきた事業者”であると認識しています。ですから、その使命や領分は「サポート」にあり、これを実現するための商材ラインナップを拡充してきたということですね。特に最近はDX(デジタルトランスフォーメーション)化をサポートするプロジェクトに力を入れています。

アート作品もお預かりしただけでは、誰の目にも触れないまま「死蔵」されてしまいます。コレクターの多くはやはり、自分のコレクションを見たい/見せたいと思うものですが、物理的に難しい部分もある。物質的な制限にとらわれず、いつでもどこでもアートが見られるような環境をつくるにはやはり、死蔵されがちな作品をフルデジタル化して公開していくことが必要ではないかと考えています。

日本においては、アートを本格的にビジネスの対象としている企業はそう多くはありません。収益性の低さがもっとも大きな要因であろうと思いますし、またそうしたイメージがチャレンジを困難にしているのかなとも思われます。私たちはこうした状況をなんとか打破しようと努めてきました。

つまりアートにまつわるどれかひとつに専門特化していくのではなく、アート業界全体のサプライチェーンに広く関わり、プレーヤーたちのあいだに潜在する課題を解決するサポートサービスを打ち出してきたということです。こうしたことを徹頭徹尾やっていくなかで、ビジネスのチャンスを見いだし、収益化を図ってきた結果、現在に至るというわけです。

このように、1950年にモノを保管する倉庫から始まった事業が、倉庫の中にあるモノと外にある他の文化とを融合させることで収益を生み、サステナブルなビジネスモデルとして発展することで、地域全体の価値を高めることにも寄与してきました。そのため、天王洲アイルもこのように、見違えるほど大きな発展を遂げることができたのです。

小林裕幸(スパイラル館長/以下、小林):Spiral(スパイラル)の館長を務める小林です。このなかでスパイラルをご存知な方はどれくらいいらっしゃるでしょうか?

スパイラルは1985年に青山にオープンした複合文化施設です。建物自体が、槇文彦さんの設計によるひとつのアート作品のようになっています。

運営会社は株式会社ワコールアートセンターで、社名にもあるように母体は株式会社ワコールです。スパイラルは「生活とアートの融合」をテーマに掲げて、生活とアート(芸術)が溶け合った豊かなライフスタイルを体験できるような事業を展開しています。

オープンした1980年代後半は、主にスパイラルのブランドを浸透させる自主企画の展覧会や公演を開催してきました。スパイラルは芸術監督制を採用した日本初のホールとして、佐藤信さんの『忘れな草』(1986年)や蜷川幸雄さんの『ハムレット』(1988年)など、日本の演劇史に残る数々のプログラムを上演してきました。

とは言うものの、じつはこうしたやり方は先見的・実験的な取り組みというよりはむしろ、必然的な事情から採用した方法だったという方が正しいように思います。オープン当時、ワコールには文化の担い手とのネットワークがなく、文化事業をやっていくためのノウハウもありませんでした。そこで監督やキュレーターなど、アート業界のプロフェッショナルを招聘して、彼らのネットワークの力を借りることで、よりクオリティの高い事業を実現することを目指したわけです。

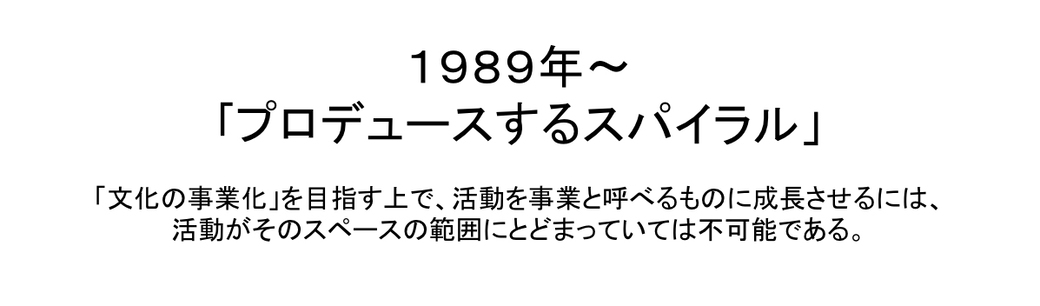

90年代に入る少し前、1989年を境に方針を一新して、「プロデュース宣言」を出し、自社によるプロデュースを積極的にやっていくというスタイルにシフトしていきます。

オープンから蓄積してきたネットワークやノウハウを活用して、メセナから事業化へと、本格的に動き出したわけです。

この当時、例えば現代美術の分野で言えば、森美術館前館長だった南條史生さんをはじめとした方々にキュレーションをお願いしつつ、インハウスのキュレーターたちを育てていったという感じですね。

1990年代後半から2000年代にかけては、バブル崩壊の余波が深刻な影響を見せはじめた時期。アート業界も例に漏れず沈滞して、それまでアートに出資していた企業がことごとく撤退していく。この時期、アート事業を継続化していくためには、従来とは違った考え方や仕組みが求められました。そういう発想から立ち上げた企画が、2000年から継続している「SICF(スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル)」です。

これは、見る人・つくる人・場を設ける人の3者がお金を出し合って成立するアートイベントです。つまり、スパイラルがすべての事業支出を負担するのではなく、入館料やブース出展料を徴収して事業費に充てるというものですね。こうしたやり方は、経済が停滞する社会でアートとビジネスをいかに継続するかという課題に対する、ひとつの答えでした。

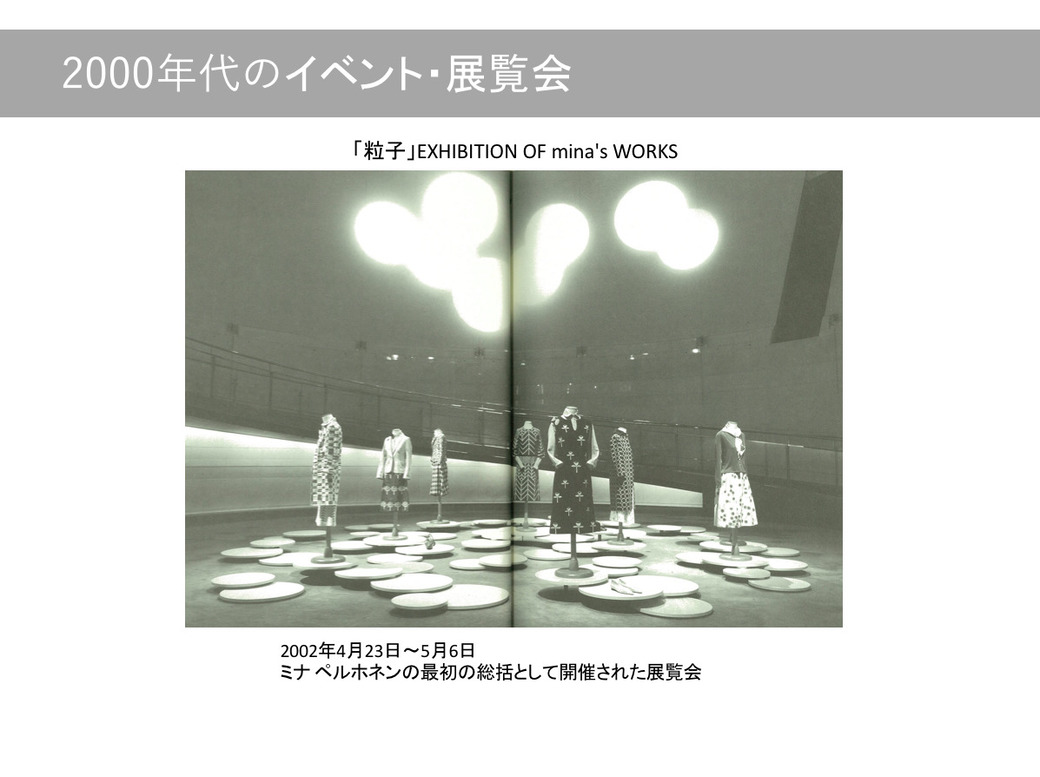

また2002年には、ミナ ペルホネン(当時のブランド名はミナ)の展覧会「粒子」を開催しています。デザイナーの皆川明さんは当時から、ファッションをハイアートに近いものづくりの次元で考えているということを言っていて、それに共鳴するかたちでの個展となりました。

ここでのスパイラルは、一種のインキュベーターの役割を果たしていると言えるでしょう。まだあまり世に知られていない優れたクリエイターに、発表の機会を用意するということですね。またそれをビジネスへとつなげていく。そういう回路をもった事業の最初の企画がこの展覧会でした。

開館から培ったネットワークを活かして、アート、デザイン、パフォーマンスなど多岐にわたる企画を実施してきましたが、近年はさらに、領域横断的な表現をするアーティストに発表の場を提供しています。例えばRhizomatiksやWOW、池田亮司さんなど国際的に活躍する個人やコレクティブですね。

ただこれは、彼らにいきなりアプローチしたわけではなく、実は私たちと彼らのあいだには長い付き合いがあります。これもやはり、35年間培ってきたネットワークがあるからこそ可能になるコンテンツ企画力だと思います。

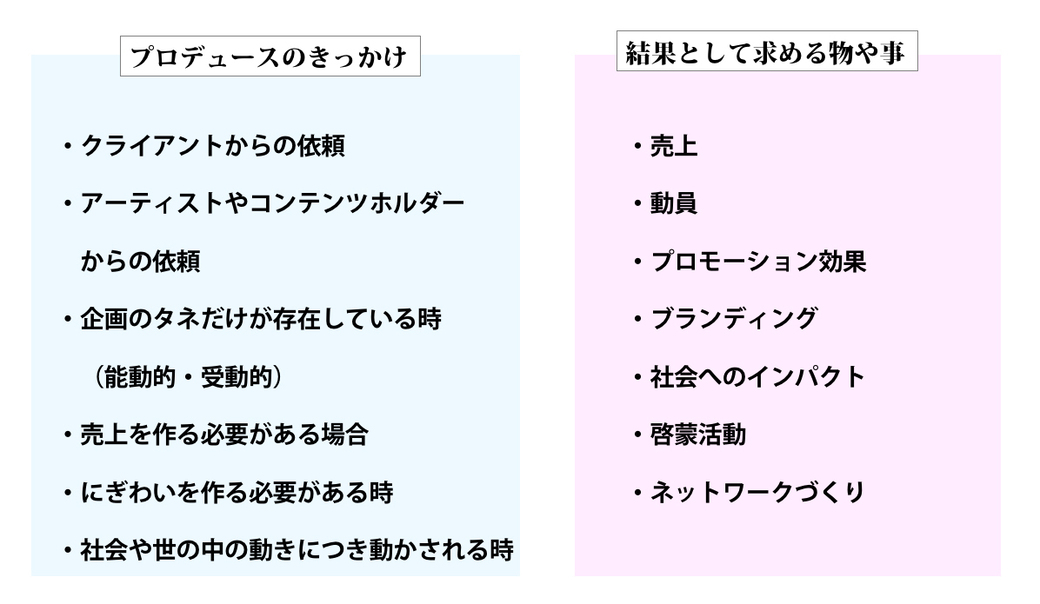

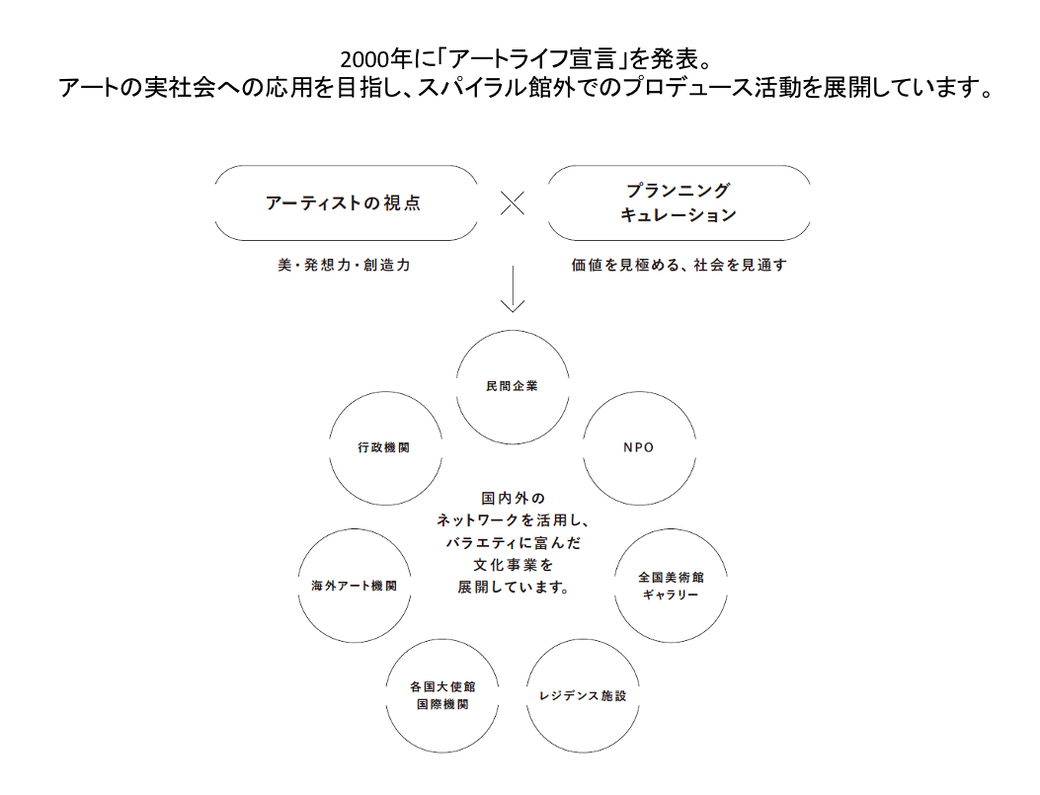

この他にも、2000年に「アートライフ宣言」というものを発表して、館外でのプロデュース活動もスタートさせました。

「愛・地球博」「象の鼻テラス」「太田市美術館・博物館」など公共性の高いイベントや施設、アートプログラムは多くの方に認知されたと思います。

また、工業や化学分野のリーディングカンパニーとアーティストをコラボレーションさせたり、古民家活用にデザイナーのアイデアをプラスするなど、分野の垣根を超えた「コト」をプロデュースしています。

美や創造といったアーティストの視点と私たちのキュレーション・プランニング力がかけ合わさることで、バラエティに富んだ文化事業を目指し、現在も事業を展開しています。

佐藤:皆さん、ありがとうございました。各社とも長きにわたってアートの事業化に取り組まれてきたわけですが、事業化におけるいちばんの難しさとはどこにあると思われますか?

中野:企業が事業を実施する以上、それは「他人のお金でやっている」ということですよね。ですから、ステークホルダーには必ずその事業の価値や意義というものを説明する必要がある。しかし、アートって説明が難しいですよね(笑)。その点で難儀することはよくあります。

寺田:地道にやっていくことは難しいことですが、地道にやってきたからこそ収益につながると思っています。過去が現在につながると同時に、現在においては未来に向けた新規プロジェクトを進めていかなくてはいけない。そして新しく始めたからには、それを徹底的にやり抜かないといけない。いままで継続してきた事業といまから継続していく事業。これらを同時並行的にディレクションして黒字化していくのは難しいですが、これがアートを事業化するうえでは肝心なことだと思います。

小林:やはりそこに「答えがない」ということが、いちばんの難しさなのではないでしょうか。アートをビジネスにしたいならば、寺田さんもおっしゃるように、継続するしかない。

これはしばしば起きることなのですが、アートをビジネス化したいと思っている組織が、“ハードはあるけどソフトにかけるお金がない”という事態に悩まされている場合があります。やはり継続を考えるならばソフト、コンテンツにコストをかけるのは必須だと思いますね。私たちが売り出すものの魅力は、アートによって担保されています。アートそのものが“商品”になることもあれば、アートのコンセプトが商品の付加価値になることもある。ソフトにお金をかけられないということは、商品開発にかけるお金を持たないまま、製造業を始めるようなものだと言えるでしょう。

佐藤:なるほど。たしかに、それではビジネス化は難しいですね。スパイラルは、これまでたくさんのアートプロデュースを行ってきたわけですが、クライアントとアートを結び付けるのも難しいのではないでしょうか?

小林:そうですね。そもそも「アート」と言っても、人によって何を「アート」とみなすかは千差万別です。プロデュースにおいては、まずクライアントがどんな「アート」を必要としているか、的確に把握する必要があります。クライアントとは、もっと具体的に言えば、企業ならオーナー、行政なら首長です。こう言ってよければ、相手は「組織」ではないわけですね。彼らトップが、アートによるブランディングや地域活性化を望む場合にしかアートプロデュースは成立しないと言っても過言ではないでしょう。

佐藤:実益を求めている企業とアートを結び付けるのも、難しいだろうと思います。アートのビジネス化には継続が不可欠と皆さんがおっしゃるように、短期的に収益が上がるものではないでしょうから。

小林:そういうビジネスのセオリーを度外視するトップの決断がなければ、やはり企業とアートは結び付きにくい。しかし、それとは真逆の流れも最近見られるようになってきました。昨今の「見える化」を求める風潮によって、さまざまな事業のプロセスやコンセプトが可視化されるようになってきました。消費者の求めに応じてアウトプットの過程を世に開示するとき、アートを使うと非常にやりやすくなるんです。

例えば、ベアリングのリーディングカンパニー・日本精工株式会社(NSK)とアーティストがコラボした展覧会をプロデュースしたことがあるのですが、これは好例だと思います。本来ベアリングはBtoBで流通するものですから、世の多くの人はNSKの技術はおろか、NSK=ベアリングの最大手だということも知りません。

しかし、アーティストに“ベアリング”というものをさまざまな角度から、おもしろく料理してもらうことで、世の人々がベアリングと出会い直すことができる。アートを介して「作品」というかたちで提示されるからこそ、ベアリングと世の中のあいだに新しい関係性が構築されるというわけですね。こういう事例も徐々に増えてきていることもあり、企業とアートは必ずしも相いれないわけではない、と言える気がしています。

佐藤:思いがけないマッチングですが、昨今の風潮に敏感に反応した好企画だと思いました。アートのビジネス化においては、潮目を読んでコンセプトメイクする「プロデューサー」の存在がかなり重要であるように思います。

小林:アート業界ではプロデューサーが減ったように感じますね。映画、音楽、アニメ、ゲームにおいては依然としてプロデューサーは重要な役割を持っているんですけどね。言い換えれば、ビジネスになっているところには必ずプロデューサーがいます。ですから、プロデューサーを養成しない限り、アートをビジネスにするのは相当難しいでしょう。事業の“タネ”を開花まで持っていくのがプロデューサーですからね。

日本にはコンテンツになる“タネ”がたくさんあるのに、それらは往々にして海外に流れてしまう。しかし考えようによっては、日本にある優れた“タネ”を見つけて育てることができれば、アートのビジネス化の可能性は大きく広がるのではないでしょうか。

佐藤:“アートを事業化する”ためには、社会や地域の潮流を読み取り、周囲を巻き込みながら企画を打ち出す「プロデューサー」や、サステナブルに継続させるための「収益モデル」が不可欠だと改めて気付かされました。中野さん、小林さん、寺田さん、本日はありがとうございました。

トークセッション後は、SHUHALLY主宰の松村宗亮さんによる、現代アートを織り交ぜたスペシャルなお茶会が行われました。古くから戦術やビジンス上の重要な場としても営まれていたお茶会。参加者の皆さんは、茶の味・和の空間・茶器・作法という日本の伝統的な総合アートともいえる茶道を存分に楽しみました。

>>TOKYO CANAL LINKS 2019 #1レポート|アーティストの思考を取り入れることが、 これからの「アート×ビジネス」のあり方

![]()