vol.65

スポーツチームと地域がつながる、これからのスポーツビジネスのあり方

Text by Norihiro Azumi

Photographs by Kazuaki Koyama

東京オンリピック・パラリンピックの招致決定から、官民ともにますます市場拡大に力を入れ始めた「スポーツビジネス」。プロチームが本拠地の人々とともにホームタウンを盛り上げる手法は、地域社会の解決に向けた積極的な役割を果たすSDGsの文脈や、地域の付加価値を高める都市開発・マーケティング手法、さまざまなセクターと一緒につくり上げていく共創のあり方など、第一線のビジネス戦術が散りばめられていました。

スポーツを通して地域社会に還元しながらどうビジネスとして発展させ、両立させているのか。今回は、スポーツを中核としたまちづくりのプロジェクトを手がける株式会社hincha(インチャ)の桜井雄一朗さんのファシリテーションのもと、横浜DeNAベイスターズビジネス統括本部広報・コミュニケーション部の河村康博さん、浦和レッドダイヤモンズ株式会社 マーケティング本部ブランド&マーケティングの星野高明さんとともに、さまざまな事例を交えながら、その課題や可能性を考えました(2020年1月21日イベント開催)。

タジリケイスケ(「H(エイチ)」編集長/以下、タジリ):東京オリンピックを見据え、政府は2015年には5.5兆円だったスポーツ市場を、2025年までに15兆円に拡大するという目標を掲げました。しかし、スポーツチームも地域事業も、簡単に撤退できるものではなく、その地域に長く在り続けなくてはなりません。そのためには何が大切なのでしょうか。桜井さん、河村さん、星野さんにお話を聞いていきたいと思います。

桜井雄一朗(株式会社hincha代表/以下、桜井):私は大学院まで建築を学び、就職後は建築設計、都市計画、建築企画と建物をつくることを生業として、さまざまなプロジェクトに関わってきました。学生時代から一貫しているのは、場の「空気感」「雰囲気」といった「見えない価値」に興味があり、それを価値あるものにするために「場と人の関係性」をどのようにつくるのか、さまざまな職種で試行錯誤しながら実現を試みてきました。現在では、スポーツ施設の企画やスポーツを通したまちづくり等、スポーツと建築や地域をつなぐ多様なプロジェクトに取り組んでいます。

最初に、なぜスポーツチームは地域と関わるのでしょうか。例えば、フットボールの起源には諸説ありますが、ひとつに中世時代に北フランスで流行した「ラ・スール」があります。数日間かけて、豚のぼうこうでつくった球状のもの(ボール)を隣街にある目的地(城)まで持っていく催し物で、街中の人々が参加して行われたと言われています。これはスポーツでありゲームであり、お祭りでした。そのため、地域のアイデンティティのひとつにもなっていったのです。

地域の誇り・象徴という例では、FCバルセロナは単にバルセロナにあるサッカーチームというだけではありません。エンブレムにカタルーニャの国旗の柄が入っているように、カタルーニャのひとつの象徴になっています。他にも、アスレティック・ビルバオというクラブは、監督は外国人ですが、チームメンバー全員がバスク人で構成されています。それはクラブ創設から100年以上ずっと守り続けている伝統です。このような地域では、スポーツチームは地域にとっての心の拠りどころ、なくてはならない存在になっています。

日本における地域とスポーツチームのあり方で言うと、1993年の日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)の開幕がひとつの転機になっていると思います。Jリーグ以前のプロリーグにはプロ野球がありましたが、プロ野球はどちらかと言うと企業が主導するものでした。一方でJリーグは「地域密着」という違うかたちを目指したのです。

タジリ:スポーツチームを運営するうえでプロ野球のようにビジネスに重きをおいて進めていくこともできたと思うのですが、Jリーグはそうしなかったのはなぜですか?

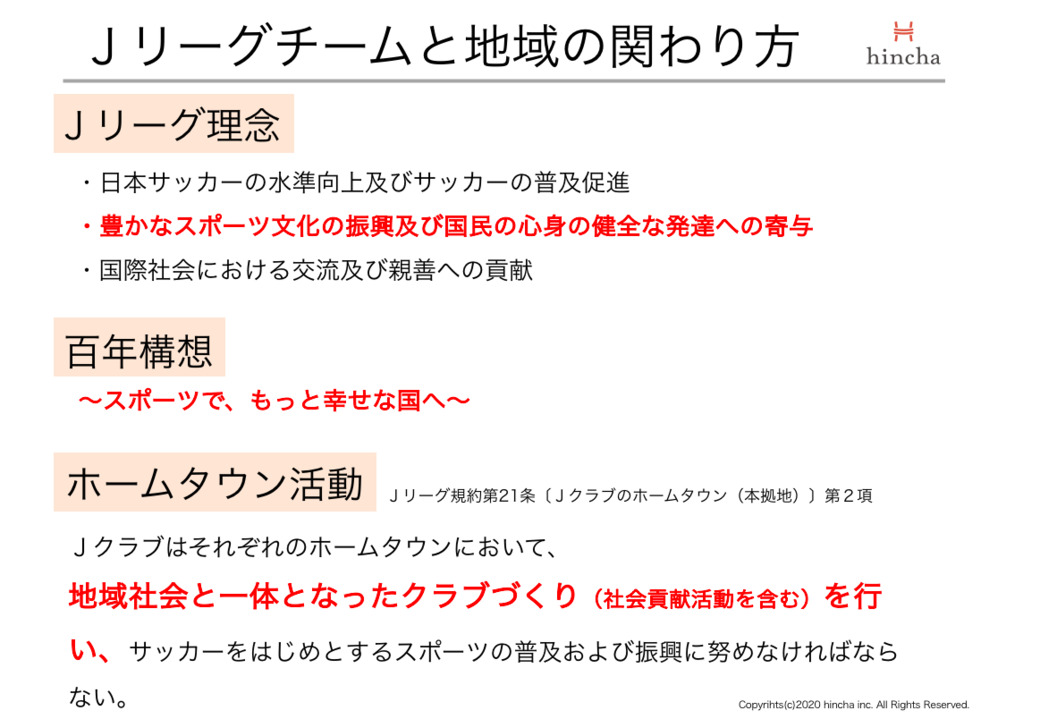

桜井:推測ですが、Jリーグが発足するに当たり、当時のプロ野球とは違うやり方で行うという考え方があったかもしれません。Jリーグは理念のなかで「豊かなスポーツ文化の振興により国民の心身健全な発達に寄与」と謳っていたり、百年構想にも「スポーツで、もっと幸せな国へ」を掲げています。

またJクラブは本拠地のことを「ホームタウン」と呼んでいますが、Jリーグ規約に「地域社会と一体となったクラブづくり(社会貢献活動を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない」と明記されています。このように、Jリーグそのものの活動理念に、「地域密着」という考え方がベースとなっています。

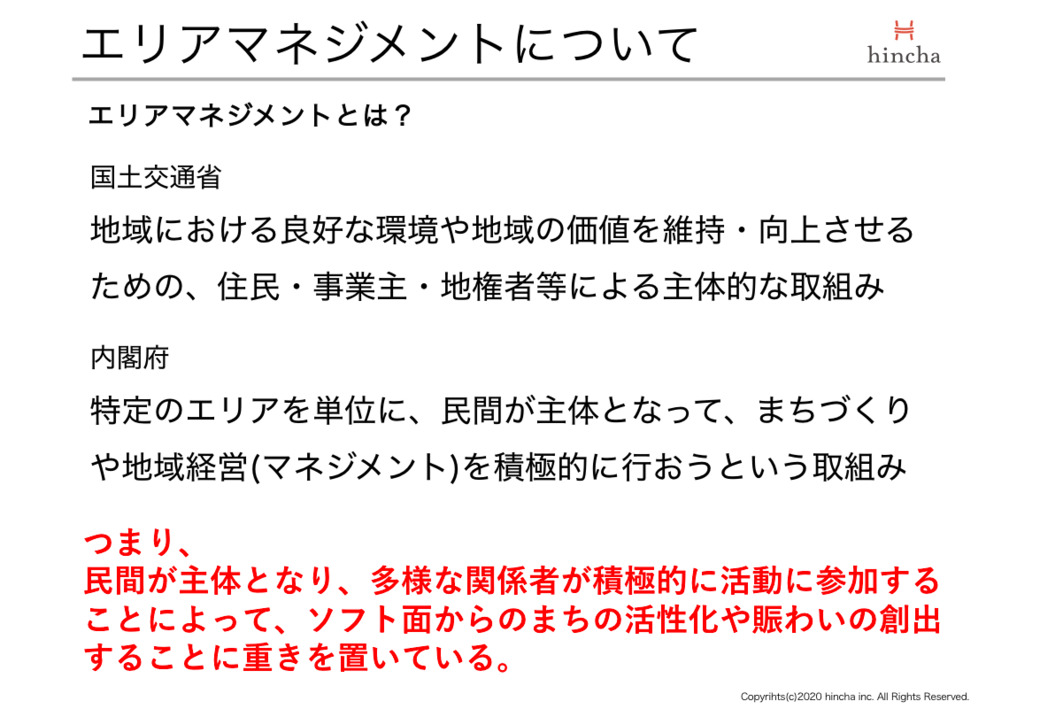

桜井:次に、まちづくりの分野でどのようなことが行われているかをお話します。20年ほど前までは、まちづくりは行政が行うものと考えられていました。しかし、エリアマネジメント活動が推進され始めたことによって、施設が完成した後も事業者(民間)がまちづくりに関わるようになってきています。

この「エリアマネジメント」という言葉は定義が曖昧ですが、端的に言えば「民間が主体となってソフト面からまちに賑わいを与える活動を実施し、地域を活性化させること」と言えると思います。

このような活動が根づいたのは、六本木ヒルズが最初だと言われています。六本木ヒルズは計画から竣工までに20年近くかかったと言われていますが、開業後も事業者の森ビルが施設内のさまざまな広告やイベントの企画からマネジメントなどを行い、地域と関わり続けています。

丸の内の中通りが綺麗に整備されたのは、事業主である三菱地所が風景をつくることや地域を活性化することが中長期的に価値になると考え、エリアマネジメントの一環として展開していることと深く関係しています。現在、100年に一度と言われる大規模な再開発が進む渋谷エリアも、東急を中心とした事業者が地域とどう関わり、どのようにエリアマネジメントを展開していくか検討されていて、一部ではすでに活動が始まっています。

なぜ事業者が積極的にエリアマネジメントを行うようになったのか。その理由のひとつには、大規模開発する際の行政との協議のなかで、行政からエリアマネジメント活動を求められることがあると思います。その際に規制緩和が適用される場合もあります。それとは別に、中長期的に地域の価値を生み出すために、事業者が自らエリアマネジメントに取り組むことが多くなりました。

桜井:私が関わったJR南武線の稲城長沼駅のプロジェクトをご紹介します。このプロジェクトは、高架下のスペースを有効に活用したいという要望から始まったものです。従来であれば建物を整備し、テナントを誘致して賃料収入を得る事業モデルが多いのですが、東京都の多摩地域に位置する稲城は、計画当時は商業的な市場の規模が小さく、建物を整備して投資回収するための十分な賃料を払えるテナントを誘致しづらい状況でした。

そこで視点を変えて、まずは街に活気を生み出すことを考えました。地元のお母さんや子どもたちが自由に遊べるような広場を整備し、人が集う状況をつくることで、街の価値を高める取り組みです。開業してもうすぐ4年ですが、日曜日にはマルシェも開かれて、地域の皆さまが気軽に立ち寄る「居場所」となっています。

「くらすクラス」の取り組みは、この場所での活動が人を呼び、人が集い続けることで地域の価値が高まり、隣接する区画に新たな店舗(テナント)が入居し、さらに人が集い、地域の地価が少しずつ高まっていく、といった中長期的なシナリオを描いたうえで計画したものになります。そしてくらすクラスは、中長期的なシナリオでの最初の取り組みになります。

また稲城市はJリーグの東京ヴェルディ1969のホームタウンですので、ホームタウンパートナーとして三者(ヴェルディ、くらすクラス、JR東日本)で協定を結び、ともに活動しています。パートナーとしては、お金ではなく、お互いのリソースを出し合うかたちで、新しいパートナーシップとして試みました。例えば、ヴェルディはくらすクラスのイベントの際に選手に出演してもらう、JR東日本は駅の構内や電車内ビジョンに広告を掲載するといったかたちです。

実は、JR東日本は2000年代に「ステーションルネッサンス」という経営ビジョンのもと、ルミネやアトレ、エキュートといった駅ナカ開発を精力的に行っていました。商業施設を呼び、駅に人が集まるようにした結果、駅だけに人が集まるようになってしまい、駅周辺の地域の方々との距離ができてしまいました。それを受けて、2012年には「ともに生きる」という経営ビジョンを策定し、地域との連携を強化する方向に経営ビジョンが変わった経緯があります。

その背景としては、鉄道会社の事業の特性上、地域との関係は切っても切り離せないものであることが関係していると思います。時代の変化や経営ビジョンが変わったことで、短期ではなく、中長期的にどんな価値を生み出すべきかという視点でプロジェクトに関わる機会を得られたため、くらすクラスのようなプロジェクトを生み出すことができました。つまり、「つくって(売って)終わり」から「つくった後も関わり続ける」ことへ、事業者のスタンスが大きく変わりました。

しかし、地域と関わり続けると言っても、あらかじめ決められたことをやればいい、ということではありません。また地域と関わることは、街全体がフィールドとなるため、範囲が広く、かつ地域での関係は複雑で誰がステークホルダーなのかわかりにくい。そのため、能動的に街に関わり続けていくことが求められます。その関わり方に正解はありません。地域によって、人によって変わってくるもので、地域に関わるプロジェクトでは、試行錯誤しながら取り組んでいるものが多いです。

このように最近では、まちと企業が関わることで、短期的な収益や一社単独の利益を求めるのではなく、中長期的に協働して地域の価値をつくり上げていく活動が増えています。そのなかでスポーツチームが地域と関わることでできることは何か、今日登壇しているおふたりにお話を伺っていきたいと思います。

河村康博(株式会社横浜DeNAベイスターズ ビジネス統括本部 広報・コミュニケーション部/以下、河村):私たちは神奈川県横浜市を本拠地に置くプロ野球チームで、2011年末からDeNAというIT企業が球界に参入しました。

私たちにとって地域というのは大切で、「I☆YOKOHAMA(アイ・ラブ・ヨコハマ)」という言葉を2014年から球団として発信し始めました。普通なら、「アイ・ラブ・ベイスターズ」といったフレーズになると思います。つまり、「私たちの球団を好きになってください」というメッセージですね。そうではなく、なぜ「ベイスターズは横浜が好きだ」というメッセージを打ち出したのか。もともと横浜は街のブランド力が高く、横浜に住んでいたり働いていたりする人たちは横浜のことがとても好きで、街に誇りを持っています。それなら、私たちも横浜という街に寄り添う姿勢を見せていくべきだと考えました。

「I☆YOKOHAMA」は、地域の皆さまとともに取り組む「まちづくり」プロジェクトです。「野球をきっかけに、“横浜”に関わるすべての人々が一つにつながる。」というビジョンのもとで活動しているため、試合後に行われるヒーローインタビューの最後に、選手にもこの言葉を叫んでもらっています。最初は、お客様も急に何をやっているのだろうという反応でした(笑)。しかし、この言葉が定着した現在では非常に盛り上がっています。

タジリ:行政の反応はいかがですか?

河村:行政としても喜ばしいという反応をいただいています。2017年から行政と地域経済活性化に向けた包括連携協定を結んでいますが、その名称が「I☆YOKOHAMA協定」なんです。行政からこの名前にしませんかと提案していただきました。

ホーム球場の横浜スタジアムがあるのは、関内というエリアです。付近には県庁や市役所、裁判所があり、横浜のなかでもどちらかというと行政の街です。そのため、野球の試合があるときは盛り上がりますが、普段はビジネス街なのであまり人の流動性がありません。そのため、もっと市民の皆さまが溢れる街にしたいと考えており、改修工事後の横浜スタジアムではキャパシティを増やすだけでなく、球場の周りをぐるっと回遊できるような通りをつくりました。また、球場の外に開かれたショップやハンバーガーのお店をオープンしてご利用いただいたり、一般の人が参加できるイベントを実施したりすることで、街の中核施設としてスタジアムを活かしていきたいと考えています。

また球団創設5年目を記念して、神奈川県の教育委員会と一緒におもしろい取り組みを行いました。神奈川県には小学校、保育園、幼稚園の子どもたちが約72万人いますが、その全員にベイスターズの帽子をプレゼント。子どもたちの運動機会を創出し、体力の低下を少しでも防ぐため、「帽子を被って外で遊びましょう」というメッセージを込めています。いまでもこの帽子を被って街を歩いている子どもを見かけますし、たくさんの子どもたちが試合観戦に来てくれるようになったので、ベイスターズのファンづくりという意味でも効果が高かったと思います。

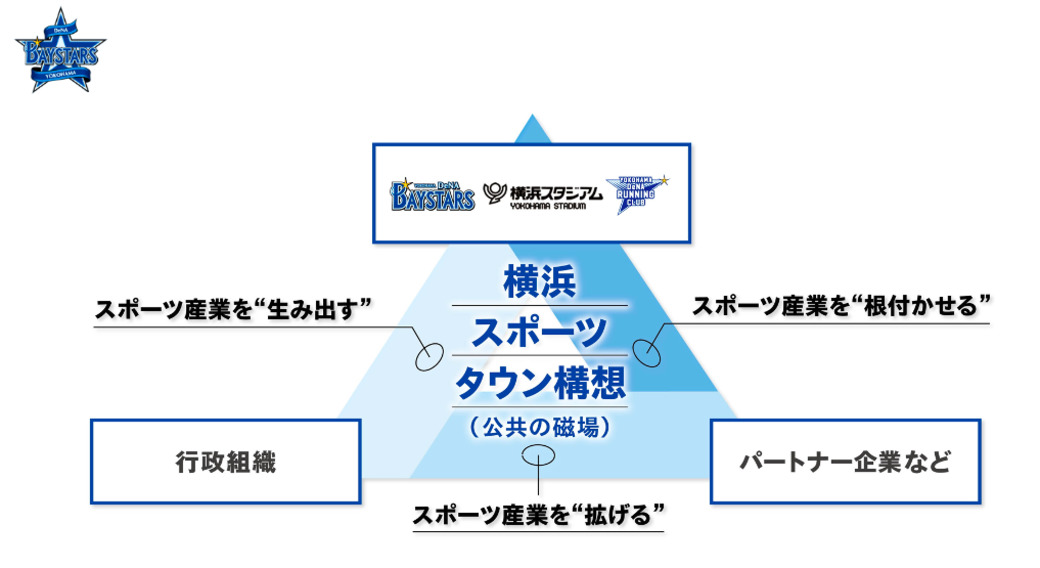

最後に、ベイスターズが2017年から打ち出している「横浜スポーツタウン構想」をご紹介します。これは、スポーツというソフトパワーを使って横浜を賑やかにしていきましょうというまちづくりの大きな考え方です。

三角形をイメージにご説明すると、いちばん上はベイスターズだったり、子会社である横浜スタジアムの運営会社だったりといったソフトやハードの面でのスポーツリソースです。左側は、横浜市や神奈川県といった行政組織との連携です。やはり、まちづくりは行政といかに関わるかが大事になってきます。右側は、法人を主としたさまざまな企業と一緒に、スポーツ産業を通して街を盛り上げる取り組みです。その具体例が、横浜スタジアムの目の前にある市の有形文化財「旧関東財務局」を活用したTHE BAYSという施設です。

2017年より15年契約でこの建物の管理運営をベイスターズが担っています。一般の方が楽しめるカフェやアパレルショップ、ヨガスタジオが入っています。それから、クリエイティブスポーツラボというコワーキングスペースをつくっています。まだ小さい施設ですが、法人、個人を問わずさまざまな企業に集まってもらって、ここを発信地として一丸となって街に賑わいをつくっていければと思っています。

星野高明(浦和レッドダイヤモンズ株式会社 マーケティング本部ブランド&マーケティング/以下、星野):私たちは、埼玉県さいたま市をホームタウンとして活動するプロサッカーチームです。

私たちが行っている取り組みとしてまずご紹介したいのは、浦和レッズハートフルクラブという組織です。これは、平たく言うと、スクール事業のことです。スクール事業というのはJリーグのクラブはどこも行っていますが、レッズが大切にしているのは技術の向上ではなく、心を育むという非常に青くさいことです。仲間を思いやるとか、楽しむ、一生懸命やるということを教える活動を愚直に行っています。

2003年から活動を開始しまして、活動は多岐にわたるのですが、小学校の体育や道徳の授業を浦和レッズハートフルクラブがお手伝いさせていただいていたりもします。初年度は23校、いまでは約140校が受け入れてくださっていて、ハートフルクラブとしてはだいたい年間で350日くらい稼働しています。

AFC チャンピオンリーグという、アジアのクラブチームナンバー1を決める大会に初めて出場した2007年からは、アジア各国でもスクール活動を本格的に始め、これまで約20カ国を訪問しています。それ以外にも、東日本大震災の復興に励んでいる地域で180回ほど継続的にサッカー教室を開催してきました。どんな国や地域で活動する場合でも「仲間を思いやる」、「楽しむ」、「一生懸命やる」という3つの考えを伝えることを大切にしていまして、さまざまな地域でスタッフが経験したことをまた浦和に還元するという、良いサイクルができています。

次の取り組みに進みます。私たちが現在、メインで使用しているホームスタジアム「埼玉スタジアム」は、浦和美園駅の近くにあります。「浦和」という名前は付いていますが、実は浦和区ではない場所にあり、浦和の街からは車で30分くらいかかるようなところに位置しています。駅周辺は新興地域で、埼玉スタジアム以外には大きな施設があまりなく、まさにこれから街ができていくところ。

そんななか、浦和レッズのホームゲームが開催されるたびに、問題となっているのが交通渋滞です。多くのファン・サポーターの方々は、ホームゲーム開催日には試合の観戦だけでなく、この街での消費行動も行われるので、経済的な面でプラスの効果がありますが、この街に住んでいらっしゃる方や、この街を訪れたファン・サポーターの方々にとって、交通渋滞は大きなストレスになっています。

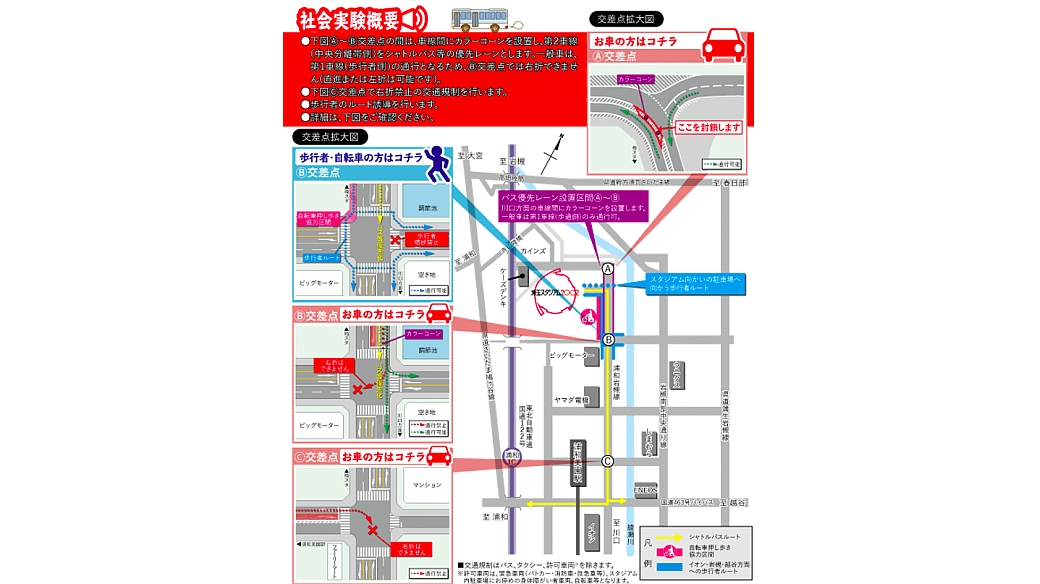

そこで、お住まいになっている方たちと来街者の皆さまがストレスなく場所と時間を共有できる方策を、受動的にではなく自発的な取り組みを通じて検討しています。まずは美園のまちづくり協議会に浦和レッズも参加し、現在はまだ実験段階ですが、下図のような試合日のアクセス改善に向けた取り組みを行っています。

下の写真が交通実験を実施していない日の状況です。

課題はまだ残っているものの、交通実験を通じて渋滞緩和に向けた具体的な方策が検討できるようになりました。

ただ、実施したその日だけ緩和されればいいということでは意味がないので、どうやって継続的に実行できるか、予算面も含めて良い方策を検討しているところです。

タジリ:まちづくりに交通の面から関わっていらっしゃるということですね。

星野:この例についてはそういう切り口ですね。地域とどうつながり、そしてつながり続けていくかという重要な課題には、当然相応のリソースをかけています。そのうえで、ベイスターズさんは野球、レッズはサッカーという本業があるので、興行をどうやって商業的に活性化させていくかという課題とも切っても切り離せません。一方で、私たちプロスポーツチームが地域の方たちにとってどういう存在でありたいのか、あらなければならないのかということも考えています。そのひとつのきっかけとして、埼玉県宅建協会さんとの提携も行っています。

さいたま市、特に浦和周辺地域は、まだまだ人口が増え続けているところで、高層マンションの建設ラッシュが続いています。実はさいたまのサッカーは110年もの歴史があって、すごくサッカーへの熱が高い街なんですが、最近転居してこられた方にその歴史をお伝えできているかというと、少し自信がありません。先述の通り、浦和美園という浦和から離れた場所にホームスタジアムがあるため、ホームゲーム開催時の浦和周辺の雰囲気は、実は普段と大きくは変わらないのです。

タジリ:浦和レッズというと熱心なサポーターのイメージがあったので、それは意外ですね。

星野:以前使っていた、浦和にある浦和駒場スタジアムのキャパシティは2万人程で、一方の埼玉スタジアムは6万3000人。その差があっても、浦和駒場スタジアムで試合がある日には街中がファン・サポーターの方々によって真っ赤に染まっていて、その方たちがさまざまな消費行動をしていた。それによって、例えば、ご商売をやられている方は、「レッズの試合がある日には来客数が多くなるからアルバイトを1人足しておこう」とか、仮に浦和レッズを好きというわけではない人たちにとっても、意識のなかに、生活のなかに浦和レッズが存在し、自分ごと化されていたのだと思います。

埼玉スタジアムに移ってからは、そういう空気を浦和の街になかなかつくれないという課題を抱えていたなかで、ご縁があり、埼玉県宅建協会さんとの取り組みが始まりました。引越しを検討する際、ほとんどの方は必ず一度は不動産屋に行かれると思います。そのときの会話として、「浦和には浦和レッズがあるんですよ」という話題が出てきたら、私たちとしてはとてもありがたい。そして、宅建協会さん側としても、新たな環境での生活に、希望と同時に不安も抱えていらっしゃるお客さまに「浦和っていい街ですよ」と言える具体的な根拠や話のきっかけとして、浦和レッズを使っていただける。

ホームゲーム来場者が何人増えたとか、賃貸契約者が何人増えたとか、つい具体的な数字を追いたくなってしまいがちですが、私たちはそこをグッと我慢して、非常に緩やかなアライアンスを組んでいます。これをお話しすると意外に思われることも多いのですが、「目標が明確でない」ということを私たちは大切にしています。

桜井:野球とサッカーという、ジャンルも地域も違うふたつのチームがこれだけの取り組みをされていることを通じて、いかにスポーツチームが地域で生かされているかが伝わってきたと思います。さてここからは、このような取り組みの可能性だけでなく、課題も伺っていきましょう。

地域での取り組みは、収益以外のことを目的に活動されていると思いますが、収支の面ではコストになることが多いと思います。一方でプロスポーツチームは民間企業である以上、かけられるコストには限りがあります。当然のことですが、赤字が続くとチームの存続が危うくなります。そこで、おふたりに伺いたいと思います。地域での活動について、コストがかかることを認識しながら、活動を続けるにあたって工夫していることや、続けるための仕組みがあればお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか?

河村:DeNAがベイスターズという球団を買収したのは2011年12月ですが、前体制の20数億円くらいの赤字を引き継いだので、まず収益を確保するのが目下の目標でした。そのため、最初の数年間はいかにお客さまに球場に足を運んでもらうかに全力投球をしていました。そんななかで、2016年にやっと球団単体で黒字になった。先ほどお話ししたキャップのプレゼントなども、ある程度そういう道筋が見えてから本格的に始めました。新規ファンをいかにつくっていくかというのが球団全体としてのこれからの大きな課題なので、その施策に対する理解はあると思います。

星野:浦和レッズにとっても、新規ファンの獲得は大きな課題です。浦和レッズは14シーズン連続Jリーグでの観客動員数1位を記録していますが、ある調査では、新規参入率が最下位でした。来場者の内訳を見ても、10年以上応援してくださっている方の割合が75パーセントくらいを占めていて、長く応援してくださっている方が多くいらっしゃることは本当にありがたく、また誇らしいことでもあるのですが、浦和レッズ未体験者の方たちにとっては、参入障壁が高くなっている可能性があります。そこに対してきちんとリソースをかけていかなきゃいかない。

ただ、一方で気を付けなければいけないのは、地域貢献活動が本当に“種まき”になっているのか、あるいは種まきになっていたとしても、その種は本当に育っているのかということです。その因果関係を直接的に追いかけることは、不可能とは言いませんが、極めて難しい。ですが、少なくとも仮説を立てていきながら検証しなくてはらない。というのも、JリーグのクラブはJリーグ規約にも謳われている通り、ホームタウンへの貢献活動をやるのが当たり前というところからスタートしているので、そうした自らの活動に対して十分な検証を行わないままに取り組み続けてしまっている可能性もあります。

河村:それはベイスターズにも当てはまりますね。当然、貢献活動って善悪でいえば圧倒的に善ですが、一方でコストやリソースをどこまでかけるのかはしっかり考えなければいけないと思っています。わかりやすくいうと、データをとってそのデータとにらめっこしながらどうするか検討する場面は結構多いですね。数字を追いつつ、どのくらいのレベルで今後のマーケティング活動に活かせるかというところを見極めながら、継続するか辞めるかという判断をしています。

桜井:いつもデータを見ながら、コストやリソースの配分を検討されることは、いまのビジネスでは当然のことと思います。データによる定量化の点で言えば、ファンに対する取り組みの効果については、ある程度リサーチをすればデータで把握できると思います。一方で、「地域」への取り組みの効果はデータ等で把握しやすいものではありません。ただ目に見えない部分での無形の価値は確実に存在していて、データだけでは測れない効果があるものと思います。活動を続けることによる地域への愛着や想いといった、定性的な効果は活動量に比例して現れるものではなく、とてもファジーなものであります。その特性を理解したうえで、地域での活動を展開していくことが重要だと思います。

桜井:もうひとつお聞きしたいことは、両チームが小学校で活動をされていることについてです。地域で活動をしたいという企業は多くあると思いますが、小学校で活動することができる企業は少ないものと想像します。その点からも、改めてスポーツの持つ影響力の高さを感じます。そこで、おふたりに伺いたいと思います。小学校での活動がどのようにして生まれたのか、小学校で活動してみてどのような効果が得られたのか、その点をお話しくださいますか?

河村:やはり、そこはスポーツだからできた部分が大きいと思います。「横浜DeNAベイスターズは公共財で、横浜スタジアムは公共施設である」ということです。もちろん株式会社ではあるのですが、それを支えてくれているのはファンや市民の皆さまです。教育機関でも行政機関でも同じですが、彼らが掲げている社会課題や行政課題、あるいは学校の課題に対して、「私たちが一端を担います」ということをお伝えしています。

例えば、私は住まいが東京都内ですが、そこでは子どもが生まれたら自治体から絵本を2冊もらえます。ただ、横浜市では実施していないという背景があったので、それであれば私たちが絵本をつくって、コストは全部持ちますのでやりませんかと持ちかけた。しかも、野球を好きになってください、ベイスターズを応援してくださいというような中身にはしませんということまで提案したうえで。ただ、やはり一歩踏み出すときには毎回結構なハードルがありますね。そこを何とか行政と調整することができれば、2、3回目はうまくいくようになります。

タジリ:そこの手法についてお聞きしたい方が多いと思います。もう少し詳しく教えていただけますか。

河村:ベイスターズと関わったらどういうことができるのか、どういう影響があるのかというのを、行政の方たちがここ数年見てきているというのが大きい。例えば、まずは試合を見に来るお客さまに関内エリアに足を運んでもらえるようになって、その周辺でお店が賑わうとか、経済活動が成り立つようになったとか。あるいは、選手たちの学校への訪問活動とか、そういう一歩一歩の積み重ねですね。

星野:本当に河村さんのおっしゃる通りだと思います。スポーツは非常に広がりを持ったものであって、長期的な観点から見ても得られるものがたくさんある。それがスポーツの持つ素晴らしさです。浦和レッズに限らず、私たちスポーツチームは、ある意味、まずその力に頼るところから活動が始まっている。あとは、地域の皆さまに少しずつスポーツの、そしてスポーツチームが「おらが街」にあることの素晴らしさについて理解を深めていってもらえるように働きかけて、少しずつ規模を広げていくこと。そして過度に短期的な成果を求め過ぎないこと。それを丁寧に繰り返していけば、自分たちのやりたいことを理解しようとしてくれる方たちも徐々に増えていくと思っています。

桜井:地域でビジネスを展開するときは、地域の資源全てを活用して収益を上げて、一人勝ちのような状態になると、地域からは確実に嫌われて、居場所がなくなると思います。それは望ましいことではありません。地域と関わるうえでは、地域の資産はみんなの資産として大切にしながらビジネス展開していくことを考えなければいけません。その点を踏まえて、最後に私の仮説をお話しできればと思います。

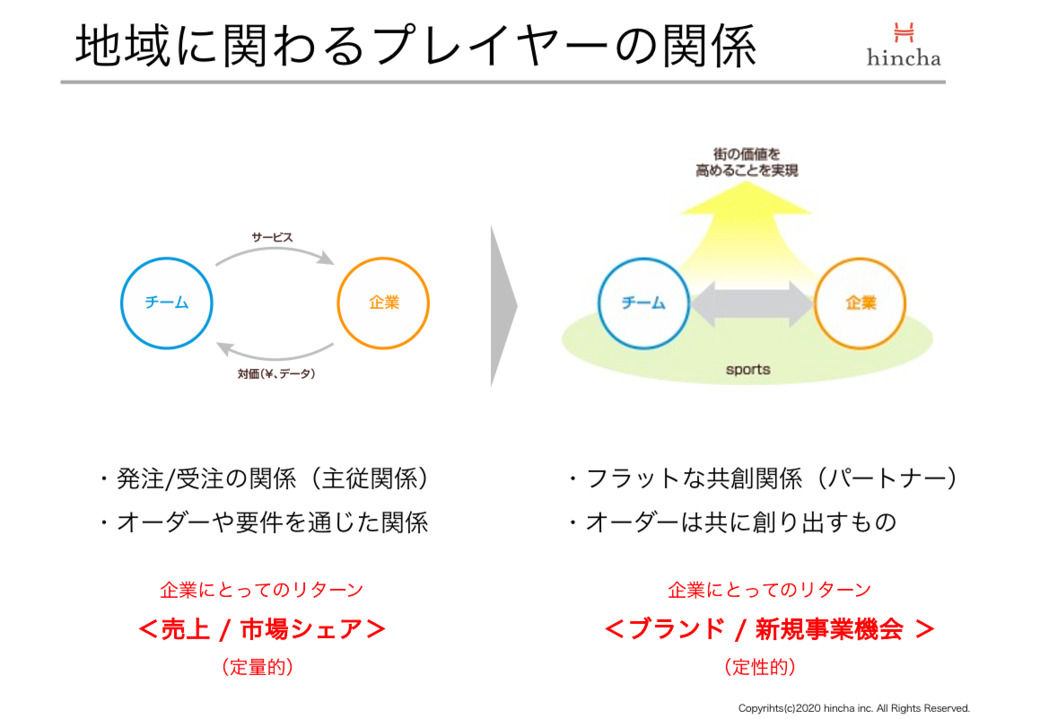

上図の左側はチームと企業です。企業はチームにお金を払って、チームは胸スポンサーを引き受けるというような、二者間の関係になります。これは受発注による主従関係、あるいはオーダーや要件を通じた関係となります。一方、街や地域での活動を生み出すことで、将来的にビジネスにつながることを期待するのであれば、右図のように、チームと企業も基本的にフラットな関係で、スポーツを通じた共創関係、パートナー関係となるのが望ましいと考えます。

両者の違いは、左はリターンが定量的でわかりやすいものですが、右はリターンが定性的でわかりにくい。ただ活動が増えていった後に、新たなプロジェクトが生まれる可能性がありますし、新たな事業機会を得られることもあるでしょう。一昔前までは、左図での関係性が当たり前とされてきましたが、現在は右図の関係性も少しずつ増えてきていますし、右図の重要性も認識されつつあると思います。どちらか一方が正しいということではなく、ふたつのモデルの特性を把握したうえで、状況に応じて使い分けていくことが重要だと思います。

河村:その流れは確実に起きています。これはJリーグだけでなくプロ野球など業界全体の動きではあると思いますが、いわゆる親会社の宣伝広告のために球団を運営するという意識から、球団単体でいかに利益を出して、それを街と紐づけ、地域の皆さまをどう幸せにしていくかという意識に変わりつつあります。中長期的に球団を存続していくためにはそういった視点が不可欠になってきています。

桜井:そのような動きや変化が少しずつ増えていけば、街のなかでさまざまな企業とチームが共創する関係が生まれていくはずです。本日お話いただいたふたつのチームは、まさにそれを体現していらっしゃるので、ご紹介いただいた取り組みはスポーツチームと企業や地域が共創する、良いモデルケースになると思います。皆さま、本日はありがとうございました。

![]()