vol.61

謎に包まれた、

イスラエルのアート&カルチャーに迫る

Text by Sotaro Yamada

Photographs by Kelly Liu

さまざまな要素が交わるイスラエルという国。そんなイスラエルが、実はアートととても深い関係を持っている国だということは、日本ではあまり知られていません。今回はそんなイスラエルの謎を紐解くべく、本展のイスラエル人キュレーターのアナット・サフランさん、駐日イスラエル大使館の文化・科学担当官のアリエ・ロゼンさんが登壇。イスラエルのアートと文化の実態がどんなものなのかを探ります。

近年「第2のシリコンバレー」としてビジネスシーンで大きな注目を集めている国、イスラエル。さまざまな文化や歴史が絡み合ってきたこの土地ですが、実は約200もの博物館や美術館、そして多数のイベントスペースやグラフィティがある、アートととても深い関係を持った国なのです。情報が少なく謎の多いイスラエルと日本の間には、これまであまり関わりがないと思われてきました。

2019年6月にエルサレムで開催された「エルサレム・デザイン・ウィーク(JDW)」。そこに初めて、日本からアマナデザインのクリエイティブラボ「FIGLAB」が出展を果たしました。そして、同年10月に開催された日本最大級のデザイン&アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO(デザイナートトーキョー)2019」では、関係性を高めていたイスラエルがパートナーカントリーとして選定されました。

今回は「JDW」のキュレーターであるアナット・サフランさんと、日本とイスラエルのアートと文化を繋ぐ駐日イスラエル大使館のアリエ・ロゼンさん、そして「FIGLAB」の新村卓宏と横山徹を迎え、両国の作品を通してイスラエルのアートと文化を探求しました(2019年10月25日イベント開催)。

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):本日の「H(エイチ)」は、「DESIGNART TOKYO(デザイナートトーキョー)」と「エルサレム・デザイン・ウィーク(JDW)」との関連企画です。日本ではイスラエルのアートに触れる機会はあまり多くありませんが、このイベントが知るきっかけになれればと思っています。まず、本トークイベント開催のきっかけとなったイスラエル大使館のアリエさんにご挨拶いただきます。

アリエ・ロゼン(駐日イスラエル大使館 文化・科学担当官/以下、ロゼン):日本に着任してから多くの方々と関わらせていただき、イスラエルと日本のさまざまなコラボレーションを試みてまいりました。多くの出会いから非常におもしろいコラボレーションが生まれましたが、アマナデザインのFIGLABとの出会いもそのなかのひとつです。

もともとのきっかけは昨年、イスラエルで最も成功を収めているショコラティエのイカ・コーエンさんを日本に呼んだ際に、イスラエルの食に関するトークセッションをアマナで開催したことでした(「いま世界が注目する、イスラエルの魅惑的な食文化」)。

そのとき、アマナがさまざまなテクノロジーを使った活動をしていることを知り、「JDW」キュレーターのアナット・サフランさんとつなげばおもしろい対話が生まれるに違いないと考えたのです。

タジリ:ありがとうございます。では、その他の登壇者をご紹介します。「JDW」のアートディレクター、キュレーターであるアナット・サフランさん。そしてアマナデザインのFIGLABより新村と横山です。

アナット・サフラン(「JDW」アートディレクター/以下、サフラン):本日はお招きいただきありがとうございます。初めて来日したときにこのスパイラルガーデンを見て以来、「ここでサイトスペシフィック(場所の特性を活かし制作する表現方法)な展示をしたい」とずっと考えていたので、今回、長年の夢が実現でき嬉しく思います。

タジリ:ありがとうございます。そもそも「JDW」とはどういったものなのでしょうか。

サフラン:「JDW」の特徴は、エルサレム開発庁とエルサレム遺産省という機関の出資によって運営されており、他国のデザインウィークよりも公的な性格を持っているところです。初開催の9年前は小さな国内イベントでした。しかし、4年前からは国内外のさまざまなデザイナーやアーティストを呼ぶ大規模イベントとなり、昨年には200人のデザイナーやアーティストたちが参加、来場者数は3万人に達しました。参加人数は毎年飛躍的に増え、メディアからの注目も高まっていると実感しています。

タジリ:今回は作品に囲まれたなかでのトークイベントで、本展にはアマナデザインのクリエイティブラボFIGLABも参加しています。

新村卓宏(FIGLABテクニカルディレクター、マネジャー/以下、新村):アマナデザインの新村です。もともとアマナは、写真を中心としたビジュアルに特化した会社です。そこから「テクノロジーを使ってビジュアル表現を拡張しよう」と始まったラボがFIGLABで、私はその創業メンバーのひとりです。

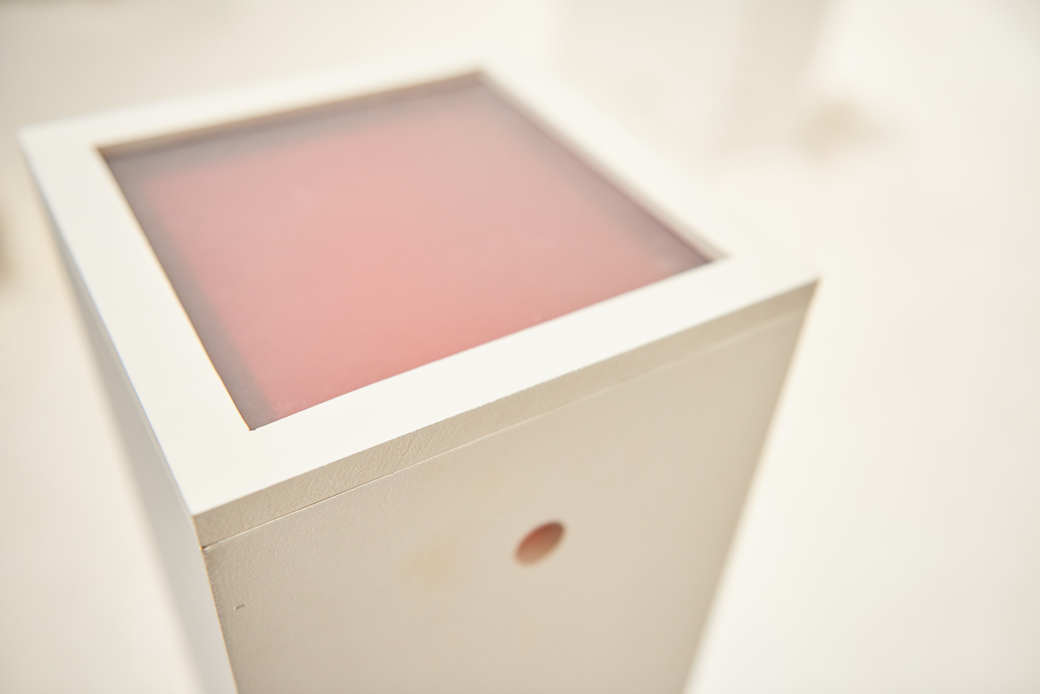

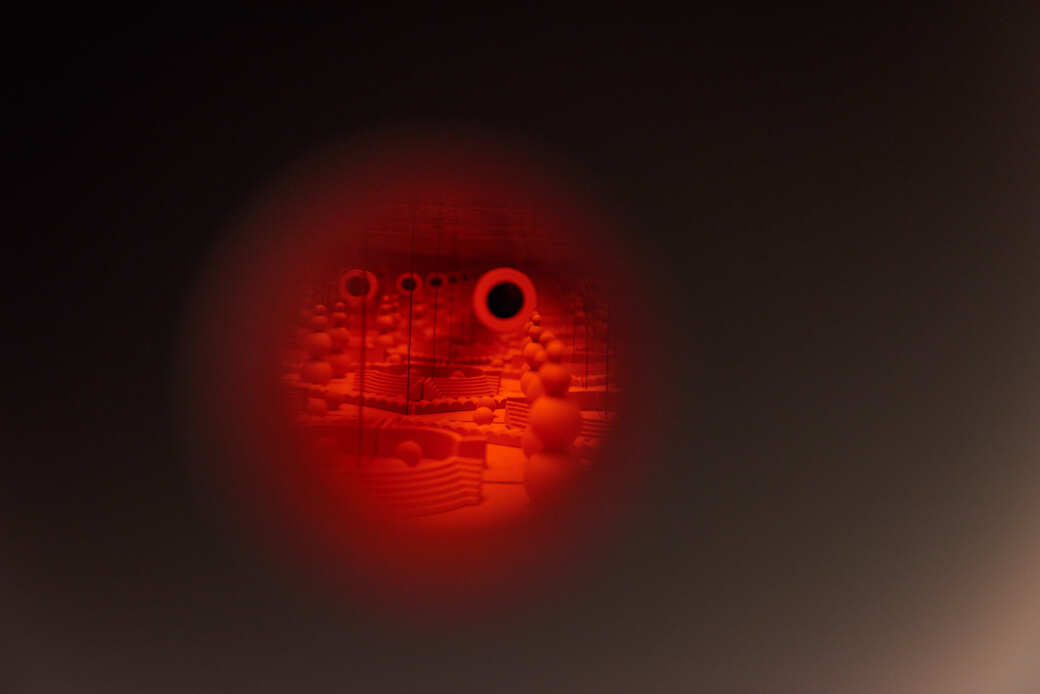

タジリ:FIGLABはJDW 2019にも出展していましたが、どのような作品を展示したのですか。

横山 徹(FIGLABテクニカルディレクター・プログラマー/以下、横山):展示を担当したアマナデザインの横山です。まずはこちらの動画をご覧ください。

横山:これは「ドローンに写経させる」をコンセプトに、ドローンにグラフィティを描かせた《Drawn by Drone》という作品です。モーションキャプチャーカメラを8台付けてモーショントラッキングすることで、人の動きに同期してドローンが動く仕組みになっています。アナログからデジタルに変換する際、制御しきれない風や揺れによって入るノイズから、おもしろい文字やグラフィックができ上がります。

タジリ:今回のコラボレーションでは、アナットさんがFIGLABチームをキュレーションしたということですか?

横山:その通りです。今年(2019年)の3月にお話をいただきました。本番3カ月前でした。その後エルサレムでアナットさんと初めて対面してから、いまこうして日本のスパイラルガーデンでご一緒していることが不思議です(笑)。

タジリ:アナットさんはこの作品をどうご覧になっているのでしょうか。

サフラン:非常におもしろいプロジェクトだと思います。特に心を惹かれたのが、機械と人間との関係性。アーティストがドローンを操作するのですが、時々ドローンが人間みたいに迷っているような動きをするのが興味深かったです。

タジリ:今回のデザイナートトーキョーでは、FIGLABチームによる電子ペーパーを使った作品が展示されています。こちらはどういったものでしょうか?

横山:Eインク(電子ペーパー)は極小のカプセルに入っているインクを電気制御することで像を現します。フィジカルな動きをするので残像が残ってしまいフレームレートが低いですが、FIGLABはそのぎこちない動きや揺れに着目し、Eインクを用いた映像のおもしろさを探求してきました。イスラエルのデザイナーやアーティストたちはフィジカルなものやテクスチャーを好む傾向にあるので、それがマッチしたのだと思います。

タジリ:エルサレムに滞在しながらつくり上げたJDWでの展示は、言語や文化、さまざまなバックボーンが違うなかでの制作だったと思います。FIGLABとしてはJDWが海外での初めての展示と聞いています。

新村:そうですね。海外では、案件などでデジタルコンテンツの納入は行ってきましたが、作品を展示することは初めてでした。

横山:10日ほどの滞在のなかで、《Drawn by Drone》の制作はかなりトライ・アンド・エラーを繰り返しました。屋外での実施だったので昼は太陽の光が強く、夜は照明で非常にコントラストが強くなってしまう。カメラは光の反射率を読み取りドローンの動きを認識するので、昼夜の光が大幅に異なるとそのパラメータが全く変わってしまうんです。

サフラン:最後の瞬間まで、本当に完成するのか分からない状況でしたよね。毎日さまざまな問題が持ち上がり、解決するとまた別の問題が起きていました。オープニングの晩ギリギリまで試行錯誤していたのではないでしょうか。結果的にはすごくうまくいったので良かったです。

タジリ:アナットさんは国外の作家とコミュニケーションを取る機会が多くありますが、国籍が違うことで何か難しさを感じますか?

サフラン:今回の「JDW」のテーマは「EAST(東)」だったので、日本をはじめ中国、インド、台湾といったアジアの国々、それから東ヨーロッパのデザイナーの方々をお呼びしました。プロジェクトやデザインを通してコミュニケーションするという意味では、それほど困難に感じたことはなく、いつも楽しくやらせていただいています。

タジリ:この展示を通じて、初めてイスラエルのアートとカルチャーの文脈に触れた人も多いと思います。国内外でイスラエルのアートはどのように捉えられているでしょうか。

ロゼン:多様な自然のあるイスラエルは四国ほどの小さな国で、さまざまな文化的背景を持っている人が暮らしています。また、政治状況が非常に複雑なので、人々の感情を揺さぶる瞬間が多くある場所でもあります。そういった特殊な状況のなか、アーティストも多大な刺激を受け、非常におもしろいアートシーンをつくり出しているのではないでしょうか。

タジリ:日本では先日、「あいちトリエンナーレ」における「表現の不自由展」が話題になりました。イスラエルでは政治や宗教、人種など複雑な状況下にありますが、表現においての制限や議論は多いのでしょうか。

ロゼン:おそらく政治と芸術の関係は、いま世界的にホットな話題だと思います。例えば、イスラエルで有名なシガリット・ランダウという女性アーティストによる、死海でスイカに囲まれて浮いている彼女の姿を描いたビデオ作品があります。死海は塩分濃度が高いため裸で入ると肉体的な痛みを伴います。スイカの一部が欠けて赤くむき出しになっているのは、負っている傷に塩水が染み込んでいることを表しており、イスラエルが置かれた非常に複雑な政治的状況を象徴しているとも解釈できます。このように、イスラエルのアーティストは常に「未完成」であるという感覚を抱いていて、逆にそれが作品の強さになっていると感じます。

サフラン:イスラエルの人々が日々置かれている文脈から、どの作品も政治的要素を含む可能性がありますし、そうした動きを規制しようとする勢力も当然あります。そんなときは、人々の間で議論が巻き起こります。

タジリ:日本でアートが政治や国民の感情を動かすには、まだまだ足りない部分が多いと感じています。イスラエルのアートには、国や人の心を動かす力はあるのでしょうか。

ロゼン:アートはあくまでアートなので力があるかどうかは分かりませんし、国によって受け取り方に違いがあるとも思いますが、イスラエルは議論好きな人が多いのでそのような状況がつくられやすいのではないでしょうか。

タジリ:現地に行かれた横山さんには、「JDW」はどのように映ったのでしょうか。

横山:非常に美しい作品が多く、工芸的な美しさや手仕事感には感銘を受けました。滞在したAirbnbで知ったのですが、イスラエルではミサイル攻撃に備えるため、一家にひとつは鉄板に囲まれた部屋をつくらなければならないと法律で定められているそうです。生活環境がそうなると、日本とは感覚が異なるのだろうなと思いました。

タジリ:それがイスラエルの日常風景なんですね。

サフラン:しかし日々危機を感じているわけではなくて、日本人が地震に備える感覚に似ていると思います。

ロゼン:そうですね。私はいま日本に住んでいますが、イスラエルに住む友人や家族から「北朝鮮がミサイルを発射したんだって!?」とか「地震が頻繁に起きる場所にいて本当に安全なの?」とか、電話で心配されることがあります。このように、遠く離れていると物事が正確に見えないことと同じではないでしょうか。

タジリ:次に、今回のデザイナートトーキョーのオープニングイベントでも開催された「PechaKucha Night Special」について伺います。「PechaKucha Night」は日本語の「ぺちゃくちゃ」という言葉から来ていて、用意した20枚のスライドがそれぞれ20秒を過ぎたら自動的に次のスライドに移るというおもしろいルールが設けられています。

サフラン:これはもともと東京から始まったプラットフォームで、アーティストが6分40秒という時間で自分の作品についてプレゼンするというものです。いまでは世界の1000以上の都市で開催されています。14年前に初めて日本を訪れたとき、イスラエルの都市テルアビブでも開催したいと思い立ち上げたところ、いまでは世界でもっとも大規模な「PechaKucha Night」になっています。年に1度開催され、観客はさまざまな分野や年齢の人のプレゼンを通して毎回違った世界を発見することができます。

タジリ:ここまで大規模なものに発展したのは、議論することを非常に重要視しているイスラエルの国民性に関連しているものなのでしょうか。

サフラン:理由のひとつが、イスラエルには選出するのに苦労するほどクリエイターが多く存在していることが挙げられます。観客も初期はアート業界の人が多かったのですが、いまでは小さい子どもやご老人など、多様な人が興味を持って来場くださいます。皆さん口を揃えて、「イスラエルは作品をつくることと所持することの双方が自然と必須になっている」とおっしゃいます。彼らにとって、作品は自分たちが生きるために必要なものであり、人々と作品にはパワフルな関係性があると捉えられているのです。

タジリ:日本にはディベートをする文化が根付いていませんが、イスラエルでは教育課程で議論のやり方などを学ぶのでしょうか。

ロゼン:あるプロジェクトの一環で日本各地の高校生と交流していますが、そのなかでイスラエルの教育におけるふたつのポイントに気づきました。まず、イスラエルでは与えられた情報を鵜呑みにしないよう、昔から何でも質問することが奨励されていることです。

ふたつ目は失敗を恐れないこと。イスラエルでは、人間が成長するためには間違いから学ぶことが大切だと考えられています。これらの要素が、イスラエルがスタートアップやイノベーション分野で世界をリードしている素地をつくっているのです。

タジリ:今回のデザイナートトーキョーでは、日本とのコラボレーション実例も多いですよね。

ロゼン:歴史的に見ても、イスラエル人アーティストと日本とのコラボレーションは何度も行われてきました。イスラエルは今年建国71周年を迎えましたが、特に80年代の文化はおもしろく、優れたアーティストがたくさん登場しました。彼らのアートに興味を持ってくれた当時の日本のキュレーターたちといくつもの共作が生まれました。こちらは80年代の日本のポスター展で展示された、社会主義的な活動をしていたイスラエル人アーティスト、ダヴィド・タルタコヴェルの作品です。

また、環境彫刻のパイオニアとして知られるダニ・カラヴァンは、奈良の室生寺の側にある有名な室生山上公園の芸術の森をはじめ、北海道から九州にわたり日本国内で多くの作品を手がけてきました。2018年にはイスラエルのフューチャーソウルバンド「バターリング・トリオ」を招致し、ダニの作品のなかでライブパフォーマンスも行っています。このように、文化・科学担当官としてさまざまな場所でイスラエルと日本の文化的コラボレーションの機会を設けようと試みています。

タジリ:イスラエルはスタートアップ企業が世界で2番目に多いIT大国ですが、テクノロジーを使ったアートはどの程度盛んなのでしょうか。

サフラン:ニューメディアを使った国内アーティストの数は増えていますが、もっとテクノロジーとアートが開かれた関係になるためにはまだステップが必要です。そのなかで、イスラエルのメディアアートをいくつかご紹介します。

こちらのインスタレーションは、デザイナーで建築家でもあるリラハ・シタヤットによる作品で、強いサウンドが身体を通り抜ける感覚を通してサウンドと建築空間との関係を表現しています。もともとはテルアビブ近郊のホロンという街にあるデザインミュージアムのなかでつくりあげたサウンドインスタレーションで、5カ月間限定で展示されました。

この空間には16チャネルのスピーカーが仕込んであり、9名のサウンドアーティストを招いてこの展示のために新しい作品をつくってもらいました。室内にはカメラが仕込まれていて、自分自身の姿が頭上にあるスクリーンに映し出されます。通常の展覧会と違うのは、壁にキュレーターの説明が書かれていない代わりに、壁に耳を近づけると説明のテキストが聴こえてくる仕組みになっていることです。

横山:16チャネルの制御も大変そうですが、キネクト(ジェスチャーや音声で入力するための周辺機器)などと連動しているものですか?

サフラン:スピーカーは、イスラエルの老舗スピーカーメーカー「モレル」のものを使用しました。このプロジェクトを始める際、私たちはモレルのオーナーに直接会いに行ってサポートをお願いしたところ、1台1万ドルもするようなスピーカーを喜んで貸してくれて、さらにはインスタレーションにおける技術的なサポートまでしていただきました。

こちらのビデオは、リアット・セガルというメディアアーティストが陶芸家とコラボレーションしたもの。黒いペイントを施した皿に音に反応する針を乗せ、人の声に針が反応することでペイントを削っていく作品です。来場者はマイクを通じて喋ったり歌ったりすることができ、その声や音が皿の上にアナログでフィジカルに記録されます。

タジリ:こうした意欲的でおもしろい作品作品があるなかで、テクノロジーとアートがさらに深い関係になるには何が必要となってきますか。

サフラン:メディアアートは金銭面でもサポートが必要ですが、多くのハイテク企業はアートをサポートすることに対して意識がまだあまり高くありません。まずはそうした意識を向上させることが大切だと思います。

タジリ:資金については日本も似たような課題を抱えています。FIGLABとしてはその辺りをどうハンドルしていますか?

新村:私たちもマネタイズについては常に考えています。例えば、アート表現と広告的表現をうまく両立させているライゾマティクスのように、継続していくためにもバランスを大切にしながら活動することが日本でも重要だと思っています。

タジリ:企業の関わり方としては、スポンサードと技術協力のどちらが多いのでしょう?

新村:自分たちでR&Dをしてつくる場合は企業に相談して協力いただくこともありますが、どちらかといえばチームの力でつくりきってしまうことが多いです。こちらは私たちが主催した展示「FIG OUT」の模様です。企業との共作やR&Dでつくったものを展示することで、私たちの表現のかたちを公表する機会となりました。

タジリ:「FIG OUT」には私も行きましたが、とてもおもしろいメディアアートのかたちだと感じました。ぜひまた開催していただきたいです。

新村:FIGLABとしては、このような展示会のほかに企業との取り組みも多くあります。以前、「グランツーリスモ」というゲームのeスポーツ「e-Motorsports」の演出を担当しましたが、そこではプレーヤーのレース状況やデータを基に会場の空間演出を行いました。このような取り組みを通してベースとなる技術を培っています。

タジリ:こうした場でアート表現が活かされ、その技術がアートの場にまたフィードバックされるということですね。

新村:そうですね。どちらかに傾いてしまうと、企業のなかにいる者としては難しい。両方をうまく回していくことでドライブをかけるという考え方です。

タジリ:いろいろな展開の可能性がありそうですね。イスラエルの場合、アートの表現がビジネスに使われることは多いのでしょうか。

ロゼン:テレビや映画ではこのような新しいテクノロジーが使われることはあるかもしれませんが、社会全体としてはまだメジャーではないと思います。国内のマーケットとしてはかなり小さいので、現地のローカルマーケットというよりもそれ以外で消費される傾向にあります。

タジリ:最後に、アートやカルチャーの意義について伺いたいと思います。アートは各国でどのような力を持ち、どのような役割を果たしているのでしょうか。

ロゼン:アートは異なる文化を繋げる橋渡しとしての役割を担っていると思います。アートを通じてビジネスやアカデミーと、そして「JDW」やアマナとも繋がることができました。非常にパワフルなプラットフォームだと感じています。

サフラン:難しい質問ですが、私にとってアートは希望につながるものです。先ほど申し上げた通り、アートや文化はイスラエル人にとって、呼吸をするかのように日常的に触れているものなんです。

タジリ:FIGLABチームは、ある面では企業であり、ある面ではアーティストでもあります。そうした活動のなかで、アートの意義は何だと感じていますか。

横山:メールソフト「PostPet」の開発者であり、「風の谷のナウシカ」に出てくる飛行用装置、メーヴェの実機をつくる「オープンスカイプロジェクト」でも有名な八谷和彦さんの話ですが、彼はまだフロッピーしかなかった時代に、フロッピーに日記を書いて販売していました。数年後にブログが登場して「あれはブログだったんだ!」と気付きました。このように新しさや先進性、フューチャリスティックなものを提示することがメディアアートでも重要だと考えています。

新村:アートとは、人や社会への問い掛けだと思っています。アリエさんが「イスラエルは人に問い掛ける文化がある」とおっしゃっていましたが、そういう意味でイスラエルはアートと親和性のある国だと思いました。一方、日本は問い掛ける力が強くない文化と感じています。そこに対してFIGLABがどのように関わっていけるのか。それが私たちの仕事のひとつだと考えています。

タジリ:今回は、イスラエルのアートとカルチャーをたくさん紹介していただきました。イスラエルについてより深く知るきっかけになったとともに、アートやカルチャーについての本質的な話もできたのではないかと思います。皆さん、本日はどうもありがとうございました。

![]()