vol.35

世界はなぜ“ストリートカルチャー”に熱狂するのか

Photographs by Kazuma Hata

Text by Kazuyuki Koyama

いま、世界に大きな影響を与えているストリート・カルチャー。ファッションやデザイン、アートなど、さまざまな場面でストリートを発祥とした新たな動きが起きています。ストリート・カルチャーの代名詞とも言えるハーレム地区の伝説的仕立て屋のダッパー・ダンとグッチとのコラボレーション、メルセデスベンツの広告に起用されたラッパーのエイサップ・ロッキー。こうした、「ラグジュアリーブランド」と「ストリート」が交わる動きは、ほんの一例にすぎません。

一方、私たちの日常にはナイキやアディダスなど、ストリートから端を発したファッションブランドも多く存在しています。ストリート・カルチャーは、これまでどんな歴史をたどり、これからどのような動きを見せるのでしょうか。

今回は、ストリート・カルチャーの領域で活動してきた、ライター/DJ/京都精華大学非常勤講師の荏開津広氏と、国内外のブランドとともにグローバルにファッションのプロジェクトを手がけるクラインシュタイン代表、小石祐介氏を迎えトーク・セッションを開催。ストリート・カルチャーの代名詞とも言える、ヒップホップ・カルチャーの歴史やファッションのシステムから見るストリート・カルチャーについて、おふたりに伺いました。

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):本日のイベントは、アマナデザインが立ち上げた、カルチャーのシンクタンクを目指す「オモシロ未来研究所」がオーガナイズするトーク企画の第1弾です。まずは「オモシロ未来研究所」のM.C.BOOから簡単にお話させて頂ければと思います。

M.C.BOO(アマナデザイン「オモシロ未来研究所」):皆様お忙しいなかお越しいただきありがとうございます。私がこの7月にアマナデザインにデスクを置き、立ち上げたのが「オモシロ未来研究所」です。未来のあるおもしろいことを考えていくことを目的に、カルチャーのシンクタンクを目指しています。

僕のキャリアを少しお話しすると、アメリカのヒップホップグループであるビースティ・ボーイズとの出会いがきっかけでCDデビュー。それ以来カルチャーの世界に身を置くようになりました。

今回ご登壇いただく荏開津広さんとは、もともとDJをされているころに僕が一方的なファンで、それから20年来のお付き合いです。今回はストリート・カルチャーをテーマに、もともと“サブ”や“カウンター”だったカルチャーが、どうしていまのような形になったのかということを伺っていければと思います。

荏開津 広(ライター、DJ、京都精華大学非常勤講師/以下、荏開津):こんにちは。今日はお集まりいただきありがとうございます。荏開津広と申します。僕はDJや京都精華大学、東京藝術大学など主に美術系の大学で講師を勤めています。

小石祐介(クラインシュタイン代表/以下、小石):小石祐介です。株式会社クラインシュタイン代表として、ファッションの仕事をしています。よろしくお願いします。

荏開津:今日は「世界はなぜ“ストリート・カルチャー”に熱狂するのか」というテーマで、お話しさせていただきたいと思います。まず僕からお話ししようとしているのは、ヒップホップを中心としたストリート・カルチャーとは何か、またその起こりについて。後半に小石さんから、ファッションの観点からみたストリート・カルチャーについて伺っていきましょう。

今日「ストリート」カルチャーというのは、1970年代にニューヨークで始まったヒップホップを中心としたものや、同じく70年代にカリフォルニアで生まれたスケート・カルチャーに根差すカルチャーを指します。今夜はそのなかでもヒップホップ・カルチャーについて話します。ヒップホップ・カルチャーが生まれたのは70年代半ばから80年代のニューヨーク・ブロンクス区を中心とした地域。ニューヨークは5つの区に分かれていていますが、その最北端に位置する地域です。70年代後半のニューヨークは財政破綻状態にも陥り、非常に景気が悪かった時代。

そんな社会背景のなか生まれたのが、ヒップホップ・カルチャーの4つの要素である「ラップ」「DJ」「ブレイクダンス」「グラフィティ」です。ブロンクスの子どもたちが中心となって始めた遊びでした。ヒップホップに夢中でブレイクダンスをやる子どもたちを「Bボーイ」と呼び始めました。

彼らが生まれた背景には、ニューヨークの財政破綻によるコミュニティの崩壊があります。

財政破綻によって厳しい状態になったニューヨークに、国は財政的な援助をせず、一部の地域の公的なプログラムにも補助金が出なくなりました。すると、貧困層の子弟の通う公立の学校の授業がお昼ごろで終わってしまうんです。街に子どもたちが溢れ、街中でラップやDJを始めたりとか、ブレイクダンスやグラフィティで遊ぶようになるんですね。

ファッションにおける特徴は、イギリス製のカンゴールのベレー帽やドイツ製のカザールのサングラスといったヨーロッパのブランド品をごちゃまぜにして、身に付けること。スニーカーはアディダスやプーマを好み、「ファットレース」と呼ばれる、スニーカーの紐をわざわざアイロンを当てて太くして履いていました。このようにさまざまなブランド品を集めてきて、独自のファッションをつくったんです。これは、マンハッタンなどの比較的裕福なエリアで売られて余ったブランド品の在庫が、ブロンクスに流れ着いたことで起こりました。

当時で言えばそれは“変な格好”です。しかし彼らは、自分たちのアイデンティティとしてそのようなファッションを始めました。ファッション、この場合は“ヘンな組み合わせで服を着る”ことがアイデンティティになるのかどうか、ということは後半の小石さんのお話にも関係してきます。

荏開津:ここでブロンクスのなかでもヒップホップが生まれたと言われているサウスブロンクスというエリア。1950年代ごろまでは、マンハッタンのオフィスに通うサラリーマンの住宅地でしたが、1970年代には行政や不動産エージェントの人種だったり収入の格差による差別、都市計画の失敗により内戦後のような惨状になってしまいました。

サウスブロンクスで起きていたことはつまり、行政やコミュニティの崩壊です。地域に根ざしたアイデンティティが失われてしまったんです。そんななかで生まれたのがヒップ・ホップカルチャーでした。

当時のBボーイたちは仲間たちのことを「クルー」や「スクワッド」、「ポッセ」といった言葉で呼び合い、仲間意識を強調し、自分たちの内側と外側をはっきりさせた。そうすることで疑似家族のようなものをつくっていったんです。このときにとても重要な役割を果たしたのがファッションでした。

荏開津:つまり、ヒップホップ・カルチャーとはアフリカ系アメリカ人を中心とした貧困地区に育った子どもたちが、自らが何者であるかをファッションや音楽やダンスで再構築することであったわけです。彼らの背景にはあるのは、奴隷貿易と奴隷制度によってアメリカに連れてこられた歴史。それに加えて1970年代には、住んでいた土地で再び困難な目に合わなければならなかった。

そこから起き上がってきたのが、ヒップホップ・カルチャーです。ラップもDJもグラフィティもブレイクダンスも、いったんアイデンティティをバラバラに壊された彼らがさまざまな材料を集めて、自分が誰なのか自分たちの手で再構築する行為と捉えることができます。

ファッションにおいて、その流れを象徴する人物がダッパーダンです。彼はもともと70年代にハーレム地区で毛皮の仕立て屋をしていました。ハーレムはブロンクスとは異なりますが、黒人の人たちが多く住んでいたので、同じく80年代にヒップホップが栄えた地域です。

しばらくすると彼は、「ブートレッグ」と呼ばれるブランドのコピー品をつくり始めます。その後、ダッパー・ダンは著作権侵害を問われて一度姿を消しますが、2018年にグッチと正規にコラボレーション果たしました。これはまさに、最初は非合法だったストリートのものがハイファッションに昇華されていくという世界的な潮流を表す現象のひとつです。

荏開津:では、なぜヒップホップ・カルチャーが世界中で人気を集めるか。

詩人で明治大学教授の菅啓次郎さんがお書きになっているのですが、それは、西洋が奴隷貿易によって無理矢理世界中に連れていったアフリカ系の人たちのカルチャーがいま、世界中にあるからだと思うんです。現代社会の基盤として、彼らを搾取してきた歴史がある。世界がヒップホップ・カルチャー、もしくはストリート・カルチャーに熱狂していく現象の元をたどると、そのようなバックグラウンドがあるわけです。

なのでヒップホップ・カルチャーは、現在ではグローバルに社会階級を超えて普及しています。それを象徴する広告があります。2017年にYouTubeで展開されたメルセデス・ベンツのキャンペーン広告。エイサップ・ロッキーという、いま人気のラッパーが起用されました。

この動画では、ニューヨーク・ハーレム地区出身である彼のこれまでの人生が語られています。メルセデス・ベンツという会社は、ヒップホップ・カルチャーによって多くの人たちがアイデンティティを再構築し、社会階級を超えていったことを重要だと捉えている。そういうメッセージが込められた広告なのではないかと思っています。なぜなら、再構築されなければならないアイデンティティの奥には必ずストーリーがあるからです。人々を魅了するストーリー、感情や欲望と正義や善との矛盾/調和のストーリーが支持体の、新しい美学や価値基準がそこから生まれてくるのです。

アイデンティティの再構築は、アフリカ系アメリカ人に限った話ではありません。僕の話の最後にご紹介したいのは、韓国のキースエイプというラッパーです。

いまでこそヒップホップ・カルチャーはアジア人にも浸透していますが、2000年代にはこういう格好をしたアジア人の若者はいなかったと思います。これもさまざまな要素をミックスして、アジア人としてのアイデンティティを自分で定義する流れだと思います。

アイデンティティの再構築として、ヒップホップ・カルチャーが世界中に流布している。その一例としてご紹介しました。ここからは、ファッションの観点から、ストリート・カルチャーおよびヒップホップ・カルチャーをどう受け止めるのかということを、小石さんからお話いただきたいと思います。

小石:今日はストリート・カルチャーがテーマということですが、“ファッションの考え方”の側面から、ヒップホップ・カルチャーの歴史にもつなげて話していきたいと思います。

まず「ストリート」と聞いて何を想像しますか。例えばマンハッタンの5番街や、表参道を思い浮かべる人はいないと思うんです。つまり「ストリート」とは表通りではなく、ちょっと危ないような、基本的には裏通りのイメージ。それがいかにカルチャーとして消費されていくかという歴史が、ストリート・カルチャーの歴史のひとつの側面でもあるわけです。

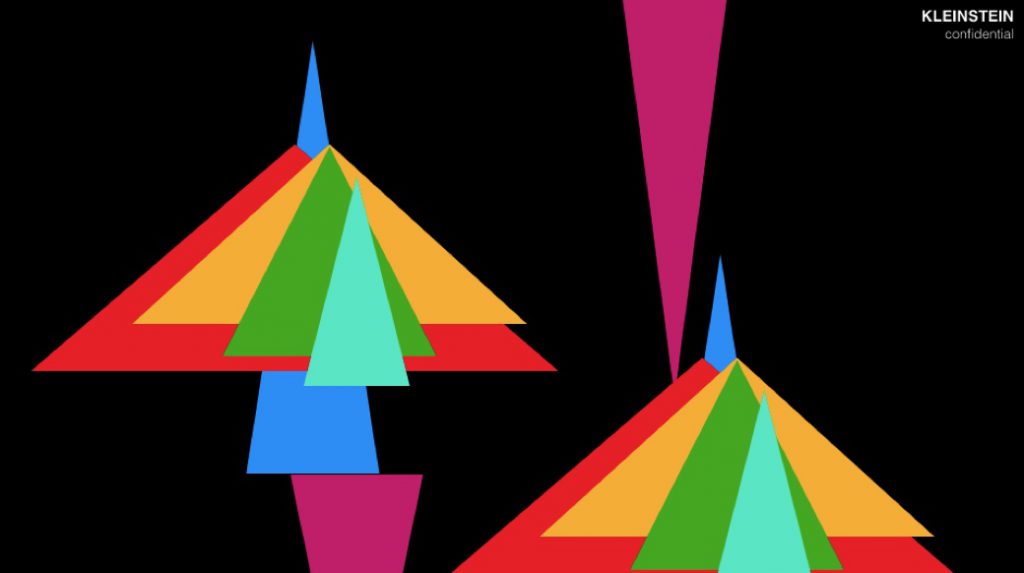

結論から言うとこれ(下図)です、「まだ暗い裏通りを探す」こと。少し悪そうな人が歩いていた土地も開発されて、そのカルチャーが消費されると明るくなっていきます。そうすると人はまた、インスピレーションの源泉として別の異質な場所を探しにいく。それがストリート・カルチャーの一側面ではないかなと思っています。

ストリート・カルチャーを、ファッションの側面から考えるにあたって「ファッション」という言葉そのものについても考えてみましょう。この言葉、日本語で辞書を引くと「流行」と訳されていますが、ファッションは単なる“流行り”ではありません。

「流行」を再び英語に戻すと「トレンド」になります。「流行」をGoogle画像検索してみると流行りのお笑い芸人やキャラクター……なんとなく「ファッション」とはイメージが離れたものが出てくる。「TREND」で検索すると当然ながら話になりません。

中国語でファッションは「时尚」。“時の装い”という意味です。こちらの訳し方はさすが漢字の文明国、中国4,000年の歴史だなと思いました。ロシア語では「мода(moda)」、つまりフランス語と一緒、“mode(モード)”です。

ちなみに英語の「mode」は様式や様相といった意味があります。そして「modality」という言葉は、様相という意味です。fashionの語源をたどると、行為や所作という意味がある。

先ほどGoogleの検索結果で出てくるイメージを見てみると、身に付けるものに関するものではあるけれど、ファッションというものはいまいちぼんやりしたものに思えてきます。流行と一義的に定義していいものとは思えないし、それはわれわれの実感とも合っている。

ここで少し、ファッションデザイナーの役割を考えてみましょう。いわゆるファッションデザイナーのなかには、洋服をつくることだけでなく「何か大きいムーブメントを起こしたい」と語る人が多い。実際、ここにもファッションが衣服の枠組みに収まらないというヒントがあります。

しかし大きなムーブメントを起こすのが仮にデザイナーの定義とするならば、この人がいまいちばんビッグムーブメントを起こしている、ホットな“ファッションデザイナー”とも言えるかもしれません。

なぜか。ドナルド・トランプ大統領の登場によって、社会に大きな動きが生まれているから。アンチ・ドナルド・トランプ的なモノも生まれ、対抗する文脈でたくさんのアートやファッションデザイン、カルチャーが生まれている。ファッションをつくるというものを直接なものだけでなく、間接的なものまで広げると、彼の登場によって生まれたものはかなり大きいでしょう。

職業的にファッションデザイナーでなくても、社会にノイズを起こし「人間の装いの現象」。「生き方」に影響を与える人、生み出している人がいます。ファッションの語源を振り返って、いまの話を考えると「ファッション」が意味するところとは、人間の装いの現象や、「装いの様相」です。僕の造語ですが、日本語で適切に「ファッション」を訳すには“様装”と表現するのが良いのではないかなと思います。

小石: 作家のマーク・トゥエインの言葉に「Clothes make the man.」という言葉があります。「衣服が人をつくる」という意味ですが、ファッションを生み出すことが「“様装”をつくること」だとしたら、新しい「様装」は新しい人をつくることができるのでしょうか。

人間は自分自身や他者について「私はAで、この人はB、あの人はCだ」と白黒をつけ、レッテルをつけたがります。この人間の性質が世の中でさまざまな問題を、言い換えると“バグ”を起こすひとつの原因です。ファッションはこのバグを利用する力がある。それを象徴する写真を紹介します。

黒いコートに赤い傘をさした、とある男性に出会ったときの写真です。いま流行っているハイテクスニーカーを10年以上前に履いていて、赤い傘に黒いコートを着ている。10年ほど前でしょうか、時々夜の渋谷で写真を撮っていたことがありますが、彼はどの人間よりもクールに映りました。ホームレスなのか仙人なのか哲学者なのか。実はアーティストかもしれない。カテゴライズできない何者でもない人。「何者でもない」、曖昧な感じ。このカテゴライズできない、という感覚が世の中の“バグった部分”を、浮き彫りにしているように見える。そして、こういった現象がファッションの本質的部分であり、新しい人をつくるヒントでもあるかなと。

ファッションのシステムは社会的バグから生まれたスタイルを一般化します。パリのファッションのシステム、これは僕の偏見のような言い方になりますが、これは「浄水場」のようなものです。“バグ”を含んだファッションが、パリの価値観のなかで回収、消化される。そのなかには裏通りの危ないカルチャーや、まだ名前の付けられていない様装もあります。

小石:なぜそのようなシステムになったか。まずひとつの理由として、現代ファッションの歴史が「西側にカルチャーを売る過程」で発展したものだからです。例えば着物やアフリカ発祥の柄をパリで発表する。それによって「いま」流行っているもの、他者とは違うものを身に付ける人は「私はあなたたちとは違う」と言葉にしなくても表現することができる。ファッションはコミュニティのなかやヒエラルキーのなかで自己と他者を区別し、アイデンティティをつくる役割を担っています。他者と自己の区別のために、異質なものを外から取り入れる。

そしてもうひとつは「“新しい人たち”にユニフォームをつくる」ことで発展しました。既存の常識の枠内でカテゴライズできない人々をコミュニティとしてまとめ、その人たちに共通した「ユニフォームのようなもの」をつくれるかがデザイナーたちにとって重要でした。話は変わりますが、マルクスが残した言葉に「これまでの全ての社会の歴史は階級闘争の歴史である」というものがあります。

われわれの生きる世界は否応無しに階級社会です。人々が階級を意識する場面では「自分はどこに位置するのか」をそれぞれが捉えていると思いますが、ヒップホップの関連で、ファッションがいかに階級をハックするかの例をひとつ挙げてみたいと思います。

ヒップホップの歴史を振り返ると、既存のヒエラルキーの隣に、新たなヒエラルキーを構築する人が何度も現れるというのが繰り返されていたようです。ヒップホップの歴史上、革命的なスターであったRUN DMCの話をひとつ紹介したいと思います。

彼らが活躍し始めたころ、ヒップホップの創世記をつくったグランドマスター・フラッシュという伝説的なDJが存在しました。彼のグループ、グランドマスター・フラッシュ・アンド・ザ・フューリアス・ファイヴは派手な格好で着飾り、後発のグループも同様の格好をしていたようです。

後発のRUN DMCは逆に、自分の周りにいる若者と同じ格好で登場した。より強く、豪勢なパフォーマンスで競い合うパフォーマーのゲームから自ら外れ、聴衆から“俺らの仲間”であると思われるような戦略を打ち出していった。

グランドマスター・フラッシュ・アンド・ザ・フューリアス・ファイヴたちがつくったヒエラルキーの頂点に到達するには、どうしても超えられない壁がある。そこを避けて編入するような形で登場したのがRUN DMCだった。ファッションという見せ方で階級をハックしていったわけです。その後、彼らのようなカジュアルな格好はヒップホップのユニフォームとしてひとつの源流になっていきます。

小石:この現象はファッションの基本的な考え方であり醍醐味でもあります。

ミシェル・オバマが2016年の大統領選挙の際、トランプ陣営に対抗して”When they go low, we go high”という言葉を残しています。「彼らが下品に行くなら、われわれは気高く」という意味ですね。ただ、革新的なファッションの考え方でいえばこの考え方は必ずしも正しいと言えません。むしろ、”When they go high, we go low”、 “When they go low, we go lower”という方が可能性がある。ハイに行くことが既存の流れであれば、あえてローにいくこと、あるいはもっとローに攻めるというのが正しいことが多い。

この考えは投資家と同じ、「Buy low, sell high.」という考え方です。一番安いものに投資して、その価値を上げて高く売る。いま現在はlowだったものを浄化し、強力なコミュニティを作って、highに組み入れさせること。それによって新しい人間の居場所をつくるのが「ファッション」の役割だと思います。

ファッションのシステムの2つ目に挙げた「“新しい人たち”にユニフォームをつくる」といった観点でいうと、アンチの多いブランドですが、ヴァージル・アブローが手がける「OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™」のブランドネームには”Defining the grey area between black and white as the color OFF-WHITE™”(ブラックとホワイトの間のグレーエリアを、OFF-WHITEとして定義するブランド)というメッセージが書かれています。

黒と白の間、アフリカ系である彼が意図して意味をするものは想像できると思いますが、その間に位置する部分に現代的なメッセージを掲げている。間の場所に新たな居場所を確立するというメッセージを突きつけ、批評性を持ったブランドとしてうまい仕組みになっている。

RUN DMCの例で取り上げたように、ファッションとは既存の階級をハックするものです。一方で新しく出てきた階級は、吸収されることもあります。下図のようにどんどん吸収され、 “ルールをつくる人たち”は一方で守られる。しかし、ヒエラルキーを逆に下掘りすることで逆に上のヒエラルキーに近づくこともある。

昔のテレビゲームでよくありますが、地下に掘ったり、決められたコースを思い切り逆走したりするとなぜかワープして、一番上に戻ってくる。そのような“バグ”は実社会でもたくさんあるわけですが、こういったバグに対して、ファッションデザイナーが“コンピューターウイルス”のようなものを社会に仕込み、新しい生き方の型をつくったり、動きをつくっていく。こういった部分がストリート・カルチャーと結びつく歴史なのではないかなと思います。

荏開津:小石さん、ありがとうございました。ここからはふたりで「これからのストリート・カルチャーについて」考えていこうと思います。小石さんは、ストリート・カルチャーを延命するには、ヴァージル・アブローのような批評性は必須だと思いますか?

小石:基本的にはヒップホップ・カルチャーも社会の批評みたいなものから生まれていますよね。批評性側からファンが生まれるし、そこにコミュニティが生まれてさらに人が集まるみたいな構造があると思うんですよね。

荏開津:批評性みたいなものは、ファッションの原動力になってくる……?

小石:そうですね。それから、ヴァージル・アブローがルイヴィトンのメンズウェアのクリエイティブディレクターに就任したのも、トランプ政権が生まれて社会の分断が指摘される時代だからこそ、と逆に考えることもできます。人気デザイナーだから順当、と捉える見方もありますが彼を指名するルイヴィトンの決断には「ダイバーシティ」に関するメッセージが込められているし、打ち出すタイミング的にはベストだったと思います。そこに共感して服が売れていく部分はあるんじゃないかなと。

荏開津:社会の“様装”を表すのがファッション、ということですよね。小石さんのお話の冒頭では、ファッションとは「まだ暗い裏通りを探す」ことだと。“暗い裏通り”とは移り変わっていくものかと思いますが、最近注目しているエリアはありますか。

小石:個人的に注目しているのは、インターネットの世界。例えば「ダークウェブ」ってご存知ですか。ダークウェブは犯罪を目的としたユーザーがたくさんいる深層ウェブのことですが、先日ダークウェブ上で覚せい剤を販売していた中学生が捕まったというニュースを知人から聞きました。売買に使われたのは仮想通貨で抜け目がなかったようです。70年代の裏通りのティーンエイジャーの活動がインターネットに完全に染み出している。別に犯罪に注目しているわけでないのですが、インターネットとリアルの間で生まれるティーンエイジャーのカルチャーシーンには注目しています。

ここ数年、ロシアを代表する旧ソ連圏がファッションシーンで注目されていました。歴史のなかでファッションは、反体制の動きとして使われてきた側面がありますが、反抗やオルタナティブが成立する、「分かりやすい異質さ」が西側のストリートで見つかりにくくなって東側が注目されたのだと思います。

最近、ウラジーミル・ソローキンの翻訳もしているロシア文学者の松下隆志さんとお話をする機会があり、このお話をしました。ロシアのストリートブランドがおもしろいのは反体制というより、むしろナショナリズムに直結しているという部分もあるようです。ロシアの若者はいま愛国心が高まっていて、キリル文字で「ロシア」と書いていたり、国旗をプリントしたスウェットやパーカーが生まれている。「ロシア最高」といったストレートなメッセージが書いてある。日本で「日本最高!」なんて声高に叫んだら、いまではすぐに“右翼”とか“ネトウヨ”とか言われるような世相です。アメリカもいまそうかもしれない。そういう状況だからこそ、われわれや西側の人たちは、ロシアのストリートファッションによって“現状に対して中指を立てる”ことができるのかもしれない。その矛先、つまり体制って結局はアメリカを中心とした社会だと思うんですけどね。

荏開津:アメリカを中心とした主流文化に抗議するために、ロシアを使うと。

小石:いわゆる西側のシステムに対して、満足をしていないぞっていうメッセージとして使われているから流行することもあるのではないかと。しかもそれはナショナリズム的な発想のロシアファッションだから、逆説的でおもしろい。イギリスのパンクも王室や国旗を揶揄していたわけですから、その逆ですよね。

荏開津:海外のヒップホップ・アーティストに日本のストリート・ファッションが流行ったのも、アメリカがもたらす主流文化への距離感を示すためだと思うんですよね。

小石:僕も同感です。アメリカファッションへの距離を取るために、日本のストリートブランドのTシャツを着る、オルタナティブであることを示す。そしていまある文化への距離を取るために別の文化を支持するっていう方法があるんじゃないかと思います。

荏開津:“想像の共同体”をつくることが鍵ですよね。こちら側とあちら側の文化を区別する、峻別するためにもアイデンティティがあると。日本がこれからファッションの仕組みを利用して成功していくには何が必要だと思いますか?

小石:やはり“想像の共同体”、コミュニティをどれくらいつくれるかだと思うんです。コミュニティができて、そこに資本が流れ込むことでカルチャーが生まれる。坂本龍馬の言葉で「時勢は利によって動く」という言葉があるんですよね。マクロ的に、ビッグトレンドというのはそういう形でつくるものかなと。

荏開津:「マネタイズできたこと」は、ヒップホップ・カルチャーが世界に広まった大きな要因でもありますよね。

小石:そうですね、結局は「Buy low, sell high.」の論理で、”いつかHighで売れるもの”をどれだけ持つか、そして育てられるかという点が、文化の厚みなのかなって。どうですか、荏開津さんが感じるストリート・カルチャーの兆候とかってありますか。

荏開津:ヒップホップ・カルチャーが新しい富裕層も含めたすべての人のものにもなっています。小石さんの話にもあったようにストリート・ファッションが流行るとき、音楽が最初にきていることが大きいです。多くのラッパーはオバマ政権時代に人気が出てました。

音楽の構造が変化したんですよね。だからいまはライブで体験を重視する。そこで人をたくさん集め、物販も大きな収入源になっています。アメリカのヒップホップのライブは、全然安くなくて、ひとつは円が安すぎるだけですが、日本から大型の音楽フェスティバルに行くと50万円以上かかるのではないでしょうか。そのかわりサブスクリプション・サービスで世界中のオーディエンスが安価に大量の音楽を聴くことができる。次世代へのシーディングにもなっていると思います。

M.C.BOO:僕の経験を踏まえて今日のお話を振り返ってみても、おふたりがおっしゃっていた通り自分たちのクルーを部族化させ、勝ち上がるためにオリジナルのファッションをつくり上げるという流れが日本のヒップホップ・カルチャーでも起こっていました。僕とも共通する部分も多くて大変興味深かったです。ありがとうございました。

![]()

amana EVENT

amana EVENT

魅力的な体験をもたらすイベントを企画・運営

展示会や商品発表、店舗やホールでの特別な催しなど、各種イベントの企画から設営・運営まで、幅広く対応しています。ブランドや商品価値の理解のもとに会場を設計・デザイン。ビジュアルを活かした空間づくりや、AR・VR技術を駆使した今までにない体験型のエキシビションなど、ビジュアル・コミュニケーションを活用したイベントを提案いたします。