vol.9

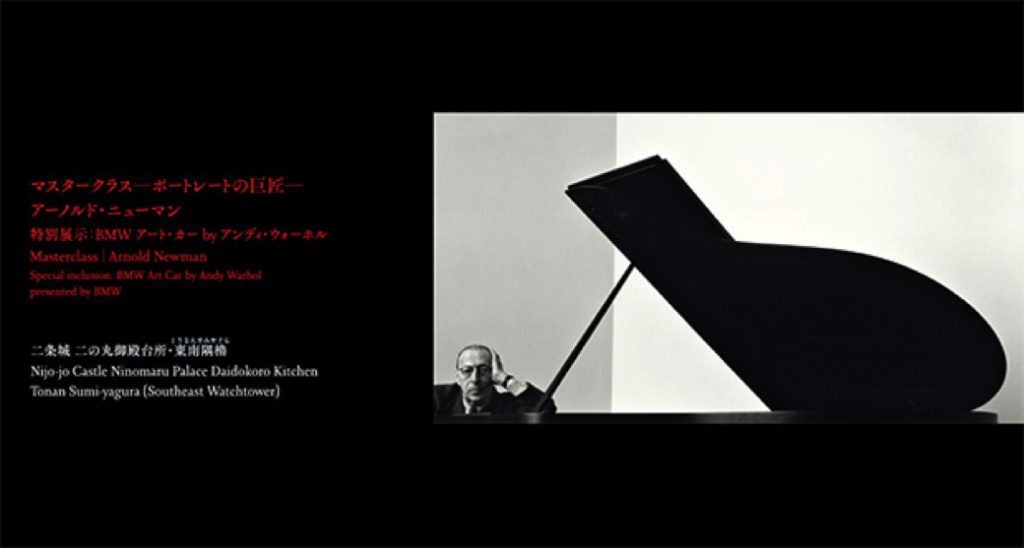

KYOTOGRAPHIEが目指す、アーティストと企業が幸せになれるフェスティバル

Text by Mitsuhiro Wakayama

世界のアートマーケットが6〜7兆円規模と大きく成長している一方で、日本はその1パーセントにも達していないということをご存知でしょうか。この厳しい状況下のなか、独自のビジネスモデルで世界からも注目を集めているのが、日本における国際写真フェスティバルの草分け「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」です。

主催者は、写真家のルシール・レイボーズさんと照明家の仲西祐介さん。日本ではまだマイナーとされるフォトフェスティバルを、なぜアーティストのふたりが成功へと導くことができたのか、トークイベントでその真相に迫りました。

太田睦子(『IMA』エディトリアルディレクター/以下、太田): 日本のアートフェスティバルは自治体主導で行われることが多いですよね。その場合、アートは「町おこし」のためのツールとして使われていますが、「KYOTOGRAPHIE(キョウトグラフィー)」は、おふたりが完全にインディペンデントで始められました。日本ではもちろん、世界的にも珍しい取り組みなので、皆さん驚かれたと思います。

仲西祐介(照明家/以下、仲西):世界中には国際写真フェスティバルが200ぐらいあると言われていますが、そのほとんどが行政の支援を受けています。だいたい予算の半分以上が助成金で、足りない部分はスポンサーを募って補填しています。

後でわかったのですが、こういう大きなイベントをやる場合には、まず実行委員会をつくるのが常識みたいで、ボードメンバーとして権威ある方に名前を貸してもらい、その方の名前の力でお金の援助を募るというやり方が定石だということです。

そもそもKYOTOGRAPHIEをスタートしようと思ったきっかけは、東日本大震災でした。震災直後に「日本で前向きな活動を立ち上げたい」という想いが急に湧いてきたんですね。しかし、僕たちはそれまでフリーランスのアーティストとして生きてきたので、組織をつくったこともなければ、大きなイベントもやったことはありません。企画書の書き方すらもわからない状態からのスタートでした。

フリーランスのクリエイターがいきなりアートフェスティバルをやりたいと言い出したところで、行政に簡単に支援してもらえるはずもありません。民間への援助には制約も多いですし、そもそも個人に対して何の信頼もないわけですから。

太田:自治体ではなく、個人で寺社仏閣に会場を貸していただくのもすごくハードルが高かったと思うのですが。

ルシール・レイボーズ(写真家/以下、レイボーズ):運営するうえで行政から与えられる制約は、逆に言うとクリエイティブの力を発揮するチャンスだと思っています。たとえば、文化財の建物で作品を壁にかけられなくなったときにどうやって解決していくかはクリエイティビティが試されるので、前向きに受け入れてチャレンジしています。このことはアーティストにとっても非常に刺激的な挑戦の場と捉えられています。

仲西:例を挙げて言いますと、ある海外アーティストの作品を畳の部屋の床に置いて展示したことがありました。本人からすると、自分の作品が踏まれるかもしれない場所に置かれることにものすごい抵抗があって、「なんていうことをするんだ!」と、スカイプミーティングでいきなり怒り始める人もいました。

そこのコンセンサスを得るためにはまず、日本における空間とはどういうもので、どう活用しているか、生活文化的な背景を海外のアーティストに説明するところから始めなければいけません。「日本は靴を脱いで家に上がる文化なので畳は綺麗だということや、日本人は畳にじかに座るので、その状態でちょうどよい高さになるように写真を展示する」というような説明ですね。そのうえで、作品のメッセージがいちばん伝わりやすい会場や設営方法を選んでつくり込んでいるという意図を伝えていきます。

展示自体がひとつのインスタレーション作品になるので、作家にとっては大きなチャレンジを求められることも多いのですが、終わってみると、これまで行った展示のなかでもっとも斬新で最高のものだったと言っていただくことが多いです。

レイボーズ:会場選びや展示を考えるときも、建物に付随する伝統・歴史を重視しながらその要素を展示方法や額装に盛り込んでいくので、寺社やビルや町家のオーナー自身にとってもKYOTOGRAPHIEに携わったことがより意味深いことになっていると思います。また、普通にはない展示が観られるということでお客さんが来てくれる動機付けにもなっています。常にクリエイティブを心がけて新たに挑戦していくことが原動力となって、毎年の開催にもつながっています。

太田:いまではシャネルやBMWさんなど、巨大なスポンサーがついていますが、どうやって個人の立場からスポンサードしてくれるように依頼していったのでしょうか。

レイボーズ:フランスでは、アートに対してパトロンがつくのは当たり前のことです。特にファッションブランドは、アートフェスティバルに協賛することがブランドイメージの向上につながることを知っています。一方、日本でアートをスポンサードしてくれる企業に出会うのは非常に難しいことです。

私たちにとって初めてのスポンサーはシャネルでした。最初のスポンサー企業は私たちのアイデンティティの一部にもなるので、非常に重要視していましたが、2011年にシャネルで展示したのをきっかけに、社長のリシャール・コラスさんといい関係を築くことができたのはとても大きかったです。

コラスさんにKYOTOGRAPHIEの最初のアイデアを話したらコンセプトをよく理解し評価してくれました。また、京都という舞台の選択にも共感してくれました。

シャネルのようなハイブランドはインハウスで企画したイベントをPRするということはありますが、公式にアートフェスティバルのスポンサーになることはほぼありえません。大きなブランドならではのルールが社内にあるなかで、KYOTOGRAPHIEに向けてサポートをしてくれたのは非常に特別な例です。まずシャネルをスポンサーに迎えたことが信頼につながり、徐々に他の企業からも協賛をいただけるようになりました。そうしてなんとか、第1回目の開催にこぎ着けたのですが、とはいえ、初回は予算も潤沢ではないですから、チームもすごく小さかったです。

太田:お金だけではなく技術提供もスポンサーの大きな役割だということですが、具体的にはどのようなコラボレーションをされてきたのでしょうか。

仲西:KYOTOGRAPHIEには写真のプリントだけではなく、映像作品も多くあります。「写真フェスティバルなのに映像?」と思うかもしれませんが、映像は1枚の写真が連続したものと考えれば、写真の可能性のひとつであると言えます。映像作品のいちばん新しい展示方法を考えたときに、最先端技術を持った企業とコラボレーションすることは重要です。企業とアーティストをつなげて、新しい表現や技術が生まれるきっかけがつくれないか模索しました。

たとえば、アーティストの高谷史郎さんの《火星―未知なる地表》という作品をKYOTOGRAPHIE 2016でプロデュースしました。NASAの調査衛星が火星探査のために撮影した写真データをビデオインスタレーションにした作品です。画像からさまざまな色の要素を省き、モノクロで撮影すると非常に精細な白黒画像になります。ですが、これをプリントで展示しようとすると引き延ばすことになるので、どうしても精度が落ちてしまう。そこでSONY PCLさんが開発した、当時世界最小ドットのLEDの4Kパネルを使い、6メートル×4メートルの巨大なモニターにして最高画質の展示が実現しました。新しい展示方法と企業の最新技術を同時に発表できるいい機会をつくれたと思います。

太田:昨年もラファエル・ダラポルタというフランス人アーティストの作品を、すごく大きなモニターで展示していましたね。

仲西:彼の作品はフランスのショーヴェという、人類史上最古の壁画がある洞窟の内部を撮影したものです。有名なラスコー洞窟が一般公開によってダメージを受けてしまったために、ショーヴェ洞窟は発見された直後にフランス政府が入口を封鎖してしまいました。そのようななかで、撮影を許された貴重なアーティストがダラポルタなんです。

彼は洞窟内を360度撮影しました。ですから展示の方法も平面的であるよりは、洞窟の中にいるような、包まれている感覚を与えられるものにしたかった。そこでモニターを湾曲させて組んでほしいとスポンサーのSONY PCLさんにお願いしました。最初は無理だと言われましたが、エンジニアの方が「もしかしたらできるかもしれない」とチャレンジしてくれたことで、半円状のディスプレイで観せることが可能になりました。フェスティバルをとおしてこちらからのリクエストに企業の技術者が応えることで新しい表現、新しい技術が生まれていることが嬉しいです。

太田:作家にとっても新しい技術によって新しい表現方法が見つかるし、企業にとっても商品の新しい可能性が見つかる。そして、お客さんも新しい表現方法による新しい価値を手に入れられる。三者三様に意味が見いだせていると思うのですが、協賛企業以外の収益はどうなっているのでしょうか?

仲西:アートで、収益を上げられるひとつの機会がアートフェアという形態ですよね。展示場のような巨大スペースをブースごとに区切り、ギャラリーに有料で貸して、ギャラリーは写真やアート作品を販売して収益を上げるというビジネスモデルです。

しかし、フォトフェスティバルは世界的な暗黙の了解で、作品は売りません。より文化的なイベントという位置づけをするために、入場料の他はカタログやポストカード、トートバッグなどのグッズを販売するぐらいしか収益を上げる方法がありません。1年間準備をしても1カ月間の会期中の売り上げしかないので、本当に儲からないです。

日本でアートフェスティバルがなかなか続かないのは、そもそも採算が取れないという理由が大きいと思います。僕たちの場合は「アーティストがアーティストのためにやっているイベント」ですから、大きな儲けこそ出ませんが、なんとか毎年開催できるくらいの収益はギリギリ上げられています。

自治体がやっている芸術祭の規模だと予算は5億から10億はあると思いますが、僕たちはふたりでお金を集められる限界のラインでやっています。

それでもなぜ大きなイベントができているかというと、お金だけではなくサービスやマテリアルを安く提供してもらうなど、いろいろなかたちの協力をたくさん受けているからです。多くの方の小さな協力が集まってなんとか成立しているというのが実際のところです。

ルシール:私たちはほとんど外注せずに手づくりでやっています。デザインだけでなく、什器も自作してしまうこともあり、そうやって経費を抑えています。いわゆる会社のような組織をつくってはおらず、フリーランスやインターン、ボランティアの方などやる気のある多種多様なクリエイターたちが集まって運営しています。ときどき、「組織づくりの参考にしたい」と地方行政の方が見学に来られたりするのですが、ユニークで参考にしづらいと言われるほどオーガニックな善意で成り立っています。

太田:今回のテーマでもある「アーティストと企業が幸せになれるフェスティバル」という意味で、協賛してくださる企業に何かしらのメリットやハッピーになってもらう仕掛けはどうつくっていますか?

レイボーズ:普通は1年以上スポンサーをキープするのは難しいことですが、KYOTOGRAPHIEに限って言えばスポンサー企業はほとんど毎年続けて支援いただいています。それはなぜかかと言うと、KYOTOGRAPHIEの哲学や目指していること、コンセプトをよく理解してくださっていて、長年のなかで築き上げた信頼があることが大きいです。

また単に「お金を与える側」「ロゴを掲載する側」という関係ではなく、それぞれのスポンサー企業の理念に合った企画をコラボレーションすることで距離が縮まってきました。スポンサー企業にとってもKYOTOGRAPHIEを一緒につくり上げていると感じていただくのが重要で、そこを常に心がけています。

仲西:最初にお話ししたようにKYOTOGRAPHIEは震災がきっかけで始まりました。震災前であれば、僕たちのような知らないフリーランスのアーティストがいきなり企業を訪ねても、話を聴いてもらえる状況ではなかったと思います。

震災で企業や個人の意識がものすごく変わりました。それは日本だけでなく世界的にも言えることですが、「環境のため」「社会のため」など、自分だけではない周りの人たちのことをもっと考えるようになったと思います。

まだまだ日本の企業に比べたら海外の企業の方がアーティストに対する支援の理解は深いですが、日本も少しずつ変わっていてきちんと話を聞いてもらえるようになりましたし、企業の目指すものと合致していれば、支援をいただけるようにはなっています。

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):ここで少し視点を変えていきたいのですが、世界規模で俯瞰して見たときにフェスティバルとフェアの違いや、日本のマーケットについてお話しいただけますでしょうか。

太田:世界のアートマーケットはだいたい6〜7兆円規模だと言われています。これはアート作品の売買の数字ですが、割合としてはアメリカ(40パーセント)、イギリス(21パーセント)、中国(20パーセント)、フランス(7パーセント)が全体の9割近くを占めています。4カ国に続いてドイツ、スイス、イタリア、スペインが来ますが日本はこのなかにも入っておらず、全体の1パーセントの規模にも満たない状況です。

世界でもっとも大きく歴史も長い写真のアートフェアは、「Paris Photo(パリフォト)」です。グランパレという大きな会場で世界中から集まった各ギャラリーにブースを割り当て、コレクターたちが写真を買いに来ます。オランダにも「Unseen(アンシーン)」というもう少し若いフェアで写真を売買するものもあります。

また、スイスのヴヴェイという街で開催されている「Image Vevey(イメージ ヴヴェイ)」というフェスティバルは、屋外で写真を展示して市民や観光客の方がアート作品を体験しながら自由に観られるという街全体での展示を行っています。

また「Festival Photo La Gacilly(フェスティバル・フォト・ラ・ガシィ)」というフランスの北西部にあるとても小さい村で行われているフェスティバルでは、花や草木にあふれた環境のなかで、野外に展示されている写真を散策しながら観ることができます。人口2000人の村は、写真フェスティバルの開催中の2カ月間に4万人も集客しているんですよ。

海外ではこうして活発にアートフェアやアートフェスティバルが開催されることでマーケットが大きくなっていますが、日本はGDP(国内総生産)から考えたら世界のアートマーケットとは大きな開きがあります。

先ほどお話にあったとおり、写真だけのフェスティバルに限っても世界に大小合わせて200くらい開催されていますが、アートフェアも1950年代から2000年代にかけてずっと右肩上がりで増えており、世界中でマーケットが拡大しています。

「アートバーゼル」というファインアートのフェアのなかで最大のものがありますが、スイスの金融機関のUBSやドイツ高級車大手企業のBMWといった、名だたる企業が毎年協賛しています。

他には、ロンドンをはじめとする、全国の都市で開催されているアートフェア「Frieze Art Fair(フリーズ・アートフェア)」があります。こちらにもBMWやシャンパンのルイナール、金融系の企業がスポンサードしていますが、日本と大きく違うのは、協賛枠はひとつの業種につき1席しかないということ。希少価値が高いので、協賛企業になろうと各企業で争奪戦が起こるわけです。主催者が頭を下げて協賛をお願いする日本とは文化もシステムも大きく異なっていますよね。

ルシールが言ったように、海外ではパトロンをするというのは、市民が文化的な生活を送れる環境をつくるための社会的責任として、企業のミッションのひとつと考えられています。そういう意味で日本とは状況が違います。

レイボーズ:ご覧いただいた通り、インターナショナルなブランドは世界的に大きなアートフェア、フェスティバルのスポンサーになるのが通例ですが、KYOTOGRAPHIEの場合は一筋縄ではいかないところもあります。

シャンパーニュ・メゾンのルイナールは、1729年の創立以来、世界でも先駆け的に新進気鋭のアーティストたちを起用してサポートしてきた、アートとの歴史が非常に深いブランドです。現代においてもそのスピリットを引き継いで、年間30以上もの世界のアートフェアでスポンサーを行っています。日本でそれをやろうとすると難しいところもありますが、小さいチームながらもスポンサーが応援してくれているのは非常に大きな意味を持っています。

タジリ:最後に質問ですが、KYOTOGRAPHIE自体が写真の新たなシステムや文化をつくるプラットフォームになっていると思いますが、さらに発展させるためにはどういう意識で写真と関われば、写真が日本の中で広がっていくと思いますか?

仲西:日本はカメラや印刷の技術では世界トップクラスですが、写真が文化や芸術という認識がなされているかというと、まだまだ写真は「撮るもの」で「観るもの」にはなっていません。つまり、撮る文化が発展してきた一方で、撮った写真をどうするかという文化は世界的に見て遅れている部分があります。

まずプリントをコレクションしている個人コレクターも少ないし、企業も写真メーカー以外だとアマナさんとかDNP(大日本印刷)さんとか、本当に限られたところだけです。写真美術館や教育機関も世界に比べてまだまだ足りているとは言えない状況かと思います。

そんななかで僕たちはKYOTOGRAPHIEで写真の楽しさや可能性、写真から発信されるメッセージを伝えるようなフェスティバルをやっていきたいと思っています。ゆくゆくは日本でも、お金持ちの投資目的ではなくて、純粋に自分が好きな写真作品を買える範囲でコレクションして部屋に飾るというような文化が浸透すると嬉しいです。

作品を買うことで、アーティストが次の作品をつくるためのサポートをすることは、海外では普通のことです。日本でもそうなったときにフェアなどで作品を売り買いする流れや文化が自然にできてくると思います。僕たちは最終的にはアーティストが作品で食べていける国にしたいと思っています。

究極的には、KYOTOGRAPHIEを介して海外に進出する日本人アーティストをたくさん創出することを目指しています。若いアーティストを主体とした「KG+(ケージープラス)」というサテライトイベントを同時開催しているのもそのためです。若手の作家が世界に多く巣立ったとき、KYOTOGRAPHIEがようやく意味を持つと思います。そのために毎年続けていこうと頑張っています。

レイボーズ:写真について言えば、日本はユニークな国だと思います。ここ数年は特に、新たな写真言語を生み出しているという点で海外でも注目されています。それなのに、当の日本国内において、写真のプレゼンスが低く見積もられているということが問題です。理由のひとつとしては、写真が雑誌などのメディアごとにジャンルで区別されて、断片化されていることが挙げられます。その一方で、スマホの普及で写真が誰でも簡単に撮れるようなり、写真の価値が逆に低いものになってしまっている面もあるのではないでしょうか。

今後KYOTOGRAPHIEで試みたいことは、写真をどう楽しんでいくかという点でいままでとは違ったかたちで提案していき、日本の写真を次のステージに引き上げることです。それは『IMA』がやろうとしていることでもあると思いますが、写真を違うステージに持って行くことで意味のあるストーリーを伝え、極めてパワフルなメディアのひとつである写真を通して、人が集って対話が始まる。そういったきっかけを創出できるフェスティバルをつくっていきたいと思います。

東日本大震災をきっかけにインディペンデントで国際的な写真祭を始めたおふたり。芸術祭としては少ない予算のなか、行政や自治体の力に頼らずに「アーティストがアーティストのためにやっているイベント」を成功に導いたのは、企業と作家のケミストリーが生んだイノベーションとクリエイティビティの力でした。KYOTOGRAPHIEの動きが、遅れを取っている日本のアートマーケットを盛り立てるよい起爆剤となるのではないでしょうか。

![]()