vol.178

生成AIは、制作のスピードやアイデアの広がりを大きく前進させました。しかし広告や製品ビジュアルに求められる「精緻な品質」や「一貫性」を確保するには、AIだけでは不十分です。

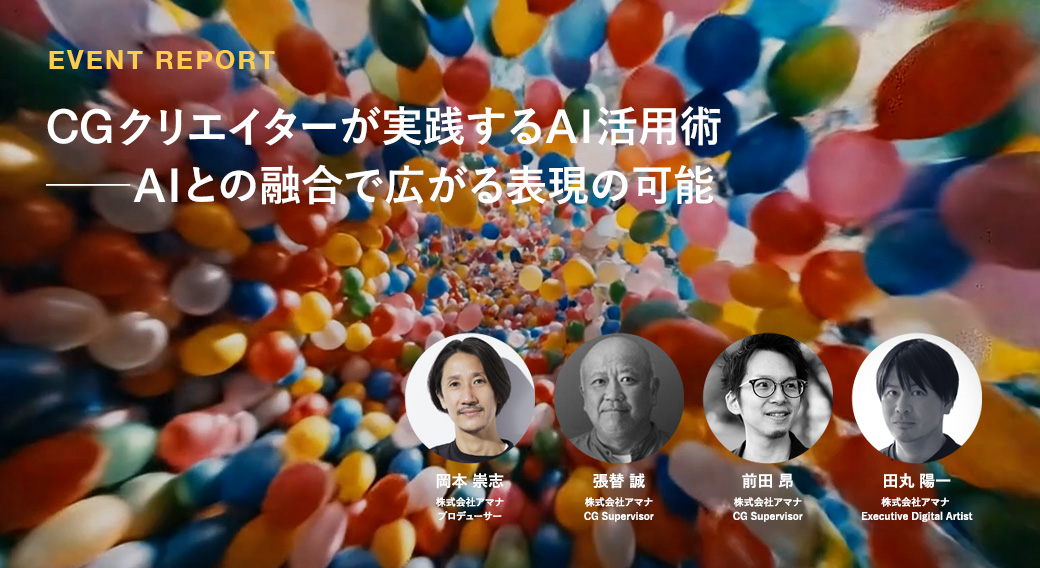

本ウェビナーでは、アマナのプロデューサー 岡本 崇志、CG Supervisorの張替 誠、前田 昂、Executive Digital Artist 田丸 陽一の4名が登壇。生成AIによる出力の限界に対し、アマナのCGクリエイターが精度と表現をコントロールしながら、意図に沿ったアウトプットへと導く手法を紹介しました。アパレルやモビリティなど実製品のビジュアル制作において、生成AIの強みを活かしつつ、品質担保をどう実現するか。その実践知と試行錯誤をまとめます。

岡本:2022年末にChatGPTが登場したとき、私たちは「AIで何ができるのか?(=what)」という驚きや熱狂の渦中にいました。それから1年が経ち、2024年には「どう使うか?(=how)」という実践フェーズに。そして2025年、いま私たちが直面しているのは、「なぜ使うのか?(=why)」という本質的な問いだと感じています。

生成AIの進化はめざましく、画像・映像ともにそのクオリティは年々向上しています。一方で、便利・速さを理由に飛びつくだけでは、そのポテンシャルを本当の意味で引き出すことはできません。

例えば、カンヌライオンズではAIの不適切な使用が問題となり、AI使用の申告が義務化されました。AIは万能な解決策ではなく、「私たち人間の創造性を引き出すためのツールである」という視点を忘れてはいけません。その中でアマナが提唱しているのが、「Craft with AI」という考え方です。単なる効率化を超えて、人間の創造力とAIの能力を掛け合わせる。そのためには、「AIをどう使うか」以上に、「誰が、どんな思想でAIを使うのか」が問われる時代に入ってきていると感じています。

前田:生成AIは、CGにおけるもうひとつのシミュレーションだと考えます。人間がある程度設計した枠組みに対して、コンピュータが変数的なアウトプットを出してくる。その意味では、流体やパーティクルの挙動に近いといえます。狙い通りに出力されるとは限りませんが、予期せぬ面白さが得られることもあります。

ただし、生成AIの出力には、いくつかの課題があります。

前田:例えば車が走行するシーンを生成した際、車が前進ではなく後退するような映像になることがありました。また、道路の白線を大きくはみ出す、途中で観衆のような人物が唐突に現れるといった“演出外”の描写も見られます。

前田:生成AI、特に拡散モデルにおいては、「時間の逆行」や「物理法則に反する挙動」が難しいとされています。

例えば、咲いた花の画像からつぼみの状態に戻すような生成は構造的に苦手です。映像内での時間軸の逆行には限界があります。

また、物理的な動作を意図通りに再現するのも容易ではありません。化粧品のビジュアル制作で、水しぶきにもう少し動きをつけたいとプロンプトで指示しても、周囲の構図や照明との整合性をAIが優先するため、結果として希望通りの挙動にならないケースが見られました。

前田:さらに、生成AIには「積み上げ式の制作」が苦手という特徴もあります。30%のラフ、次に70%、最後に100%というように段階的に完成度を上げていく制作プロセスが前提にありません。クオリティラインが常に完成品レベルである一方で、動画生成AIの場合は、途中段階の共有や確認、微調整が効きづらいのです。

特に動画では、一部の箇所だけ修正しようとした際、全体の構成が変わってしまうことも多くあります。このため、関係者と合意を重ねながら進めるクライアントワークでは、不向きな場面も少なくありません。

だからこそ私たちは、3DCGの技術で生成AIをコントロールする手法を追求しています。例えば、深度情報や法線情報といった3D空間のデータをAIに渡すことで、カメラワークや被写体の比率を保ったまま生成することが可能になります。

さらに、ノードグラフと呼ばれるシミュレーション制御の考え方を応用することで、テキストプロンプト単体では難しかった構造の再現や一貫性の確保が見えてきました。3DCGを入力装置として活用することで、生成AIを狙った方向に動かせる手応えを感じ始めています。

張替:実在する製品を扱う場合には、生成された画像に少しでも実物と異なる部分があってはなりません。そういった意味で、現状ではやはりCGのほうが、表現の正確性という点で優位です。

一方で、AIは非常に短い時間で良いイメージを出してくれるという点は、大きな強みです。それぞれの特性を理解した上で、良いところを組み合わせて活用するという形で、私たちは制作に取り組んでいます。

田丸:アパレルのビジュアル制作では、寸法やディテールの正確性が非常に重要になります。特に商品のサイズ感や生地の質感が異なって見えてしまうと、消費者との認識のズレがクレームにつながる可能性もあるため、CGによる正確な再現が求められます。

実際の洋服づくりでは、まずデザイナーが描いたデザイン画をもとにパタンナーが型紙を起こし、それを立体化して仮縫いし、調整を重ねます。このプロセスを、3DCG上でも同様に踏襲しています。CADデータを基にモデリングし、バーチャル上でシミュレーションを行うことで、実際の服と同じ構造・寸法を忠実に再現しています。

✔️関連記事:「パーソナル化したビジュアルコミュニケーション」がもたらす、個々の嗜好に合わせた顧客体験

田丸:一方で、人物の生成においてはAIの強みが活きると感じています。これまではフルCGで人物を制作しようとすると、膨大な時間とコストがかかっていました。AIを活用すれば、短時間で高いクオリティの人物ビジュアルの出力が可能です。

ただし、AIは自由に表現しすぎる傾向があります。こちらが意図したポーズや体型と異なる人物が生成されることも。そのため、私たちは「白モデル」と呼んでいるCGベースの素体をあらかじめ用意し、それをAIに入力することで、人物生成の精度を高めています。

この白モデルは、実際の型紙と合わせた体型で設計します。AIにはその情報をベースに人物を生成させることで、洋服との整合性を保ちつつ、求めるビジュアルに近づけられます。

例えば、「Ground Y」の事例では、AIで人種のバリエーションだけでなく、イメージにあわせた背景も生成しました。このような背景の生成にもAIは有効です。

ロケ撮影に頼らず、多様なシチュエーションを用意できるという点は、制作全体の柔軟性とスピードを飛躍的に高めてくれます。

一つの「白モデル」から複数のAI人物を展開し、それぞれにCGで制作した服を着せていく。このプロセスをスケールさせることで、従来なら膨大なコストと時間がかかっていたビジュアル制作を、より現実的な工数で実現できるようになりました。

✔️関連事例:Ground Y 体験型デジタルコンテンツ制作

張替:私からも、一つの試行例を紹介します。

「白いワンピースを着た女性がシルバーの車にもたれかかっている」というプロンプトを入力すると、AIはかなり的確に構図を捉えて画像を生成してくれます。あらかじめ3Dモデルで構成をつくっておけば、車の位置や角度、人物の立ち位置といった要素も安定して出力されます。

とはいえ、製品として使用するとなると、細部に修正が必要になるケースも。例えば、車の形状や質感が微妙に異なっていたり、エンブレムの有無なども判断材料です。そういった部分は、必要に応じて3DCG側で再レンダリングをかけることもあります。

この画像をもとに、「女性が車のフロントドアを開けて乗り込む」といった動きを生成AIに追加で指示すると、最新の生成AIツールではかなり自然に動きのあるビジュアルが生成されます。

プロンプト一つで、女性がドアを開けて乗り込むシーンを描いてくれるのですが、よく見ると細かい部分で意図と異なる動きが生まれるケースもあります。運転席に乗り込んでほしいのに後部座席のドアが開いていたり、ドアの開き方が通常とは逆になっていたり、そもそも車の向きが変わってしまっていたりと、完全に狙い通りの結果を得るのはまだ難しいです。

張替:アングルや構図、フォルムといった構成要素は、CGやAIの組み合わせである程度狙い通りに制御できるようになってきました。動画としてのモーションも、ある程度は意図に近づけることができます。

今後はさらに、「照明」や「質感」など、より繊細な要素までAIで制御できるようにすることを目指しています。アマナでは現在、そのための技術開発にも取り組んでおり、新しいワークフローへの組み込みを進めているところです。

岡本:私たちアマナでは、生成AIを活用したビジュアル制作の精度と再現性を高めるための技術開発と合わせて、「Brand Futures with AI」というコンサルティングサービスを提供しています。

このサービスでは、ブランド特有のトーンや価値観を「感情」と「視覚」に分解・言語化し、それをAIが理解可能な構造で翻訳(プロンプト化)します。例えば「温かみがある」「シネマティックな雰囲気」といった表現を、明確なキーワードに変換し、AIに伝わるかたちで制御する。こうしたプロンプト設計によって、ブランドの意図に沿ったアウトプットが得られやすくなるのです。

ビジュアル表現でのブランドの「らしさ」を保ちながら、制作プロセスでAIを有効活用する。制作現場でその可能性を広げるための仕組みを提案しています。

✔️「EVOKE」の資料ダウンロードはこちら:https://lp.amana.jp/001_EVOKE_01.html

岡本:もう一つ、昨今特にニーズが高まっているのが「AIと権利」に関する勉強会です。アマナがストックフォト事業で培ってきた著作権や肖像権に関する知見をベースに、制作現場で押さえておくべき基本的なポイントを、具体的な事例や海外の動向も交えながら解説しています。

法律事務所が行うような高度な法解釈というよりは、制作に関わる人が自分ごととして理解できるように構成しているのが特徴です。生成AIの利用における注意点や、素材の学習元に関する視点など、国内外の事例も紹介しながら制作と表現に直結する視座を提供しています。

AIを活用したクリエイティブの現場において、「どう作るか」だけでなく、「どう守るか」を考えることは不可欠です。技術と権利の両面から、次の表現を支えていけるような環境を、今後も整えていきたいと考えています。

✔️「amana AI権利勉強会」資料ダウンロードはこちら:https://amana.jp/service/detail_55.html

![]()

amana cgx

amana cgx

amana cgxサイトでは、amanaのCG制作チームが手がけたTV-CMやグラフィック、リアルタイムCGを使ったWEBコンテンツなど、CGを活用する事で、クライアント課題を解決に導いた様々な事例を掲載。

CGクリエイターの細部にまでこだわる表現力と、幅広い手法によるソリューションサービスを紹介しています。

EVOKE

EVOKE

CO-CREATING FUTURES.

amana inc.のクリエイティブチームEVOKE。

クリエイティブコラボレーションを通じて、目指す未来を描き出す。

最近は、AIを活用したクリエイティビティの拡張に力を入れている。