動画ニーズが高まるなか、無視できないのが動画内で使用するBGM。コストをかけずに一定のクオリティを持つBGMが求められる企業の動画活用シーンにもおすすめしたい楽曲自動生成サービス「Jukedeck(ジュークデック)」をご紹介します。

本メディアと本コラムは、頭に「ビジュアル」と冠していることからもわかるように、さまざまな企業活動における視覚情報の重要性について有用な情報を提供することを目的としている。しかし、YouTubeはもちろん、各種SNS内においても利用が拡大し、ビジネスの現場においても価値が高まっている動画に関していえば、映像に付随するBGMの存在も無視できない。

試しに、どんな動画でも音量ゼロの状態で再生してみれば、主役であるビジュアルを、音楽がいかに引き立てているかが実感できるはずだ。

予算がしっかり確保できるプロジェクトの場合、そうした音楽はやはり専門家に依頼するなり、専用のライブラリを利用することが王道といえる。だが、日常的なプレゼンや数が求められるデジタルマーケティング向けのPR動画などの場合、なるべくコストをかけずに一定のクオリティを持つBGMが必要なこともある。

そこで今回は、ビジュアルに注力するために、手軽に利用できて質的にも満足できる、AIベースの楽曲自動生成サービス、「Jukedeck(ジュークデック)」を紹介しよう。

SXSW(サウス・バイ・サウスウェスト) 2017のセッションにも登場して注目を集めた「Jukedeck」は、全員が音楽に対する深い造詣を持つ、英国ケンブリッジ大学出身のエンジニアらによって設立された。まさに、テクノロジーとアートの交差点に位置する企業であり、AIとディープラーニングを活用したWebベースの自動作曲サービスを提供している。スマートフォンなどからもアクセス可能で、デバイスに合わせて画面デザインが最適化されるため、OSを問わず使い勝手は良好だ。

“Musical AI”を標榜する「Jukedeck」のサービスは、英国ケンブリッジ大学卒のチームによって運営されているが、特徴的なのは、経営陣からエンジニアに至るまで、全員が音楽の素養を持っている点だ。

生成される楽曲の長さは自由だが、初期値は1分30秒に設定されており、純粋な音楽鑑賞や単体で再生するためのものとは考えにくい。それよりも何らかの仕事や業務上の目的を持って利用されていると思われ、ビジュアルが重視されるようになったビジネスの現場において、手薄感のある音楽データを手早く補いたいというニーズを捉えたサービスと見るほうが自然だ。

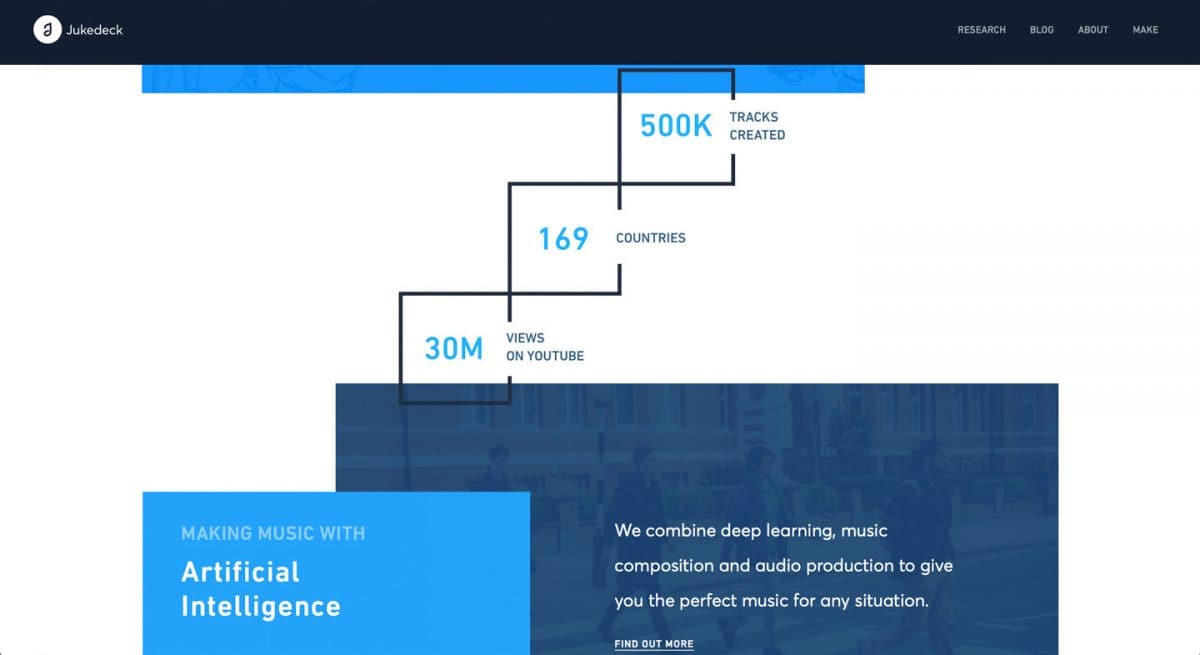

実際にも「Jukedeck」は、個人からGoogleレベルの大企業に至るまで幅広く利用されており、すでに累計50万曲もの楽曲が生成されたことからも、ポテンシャルの高さがうかがえる。

「Jukedeck」は、すでにさまざまな企業や個人によって利用されており、その中にはGoogleも含まれている。

原稿執筆の時点で、169の国々において計50万曲もの楽曲が生成され、それらを利用した映像のYouTubeでの視聴回数も3千万回に達した。

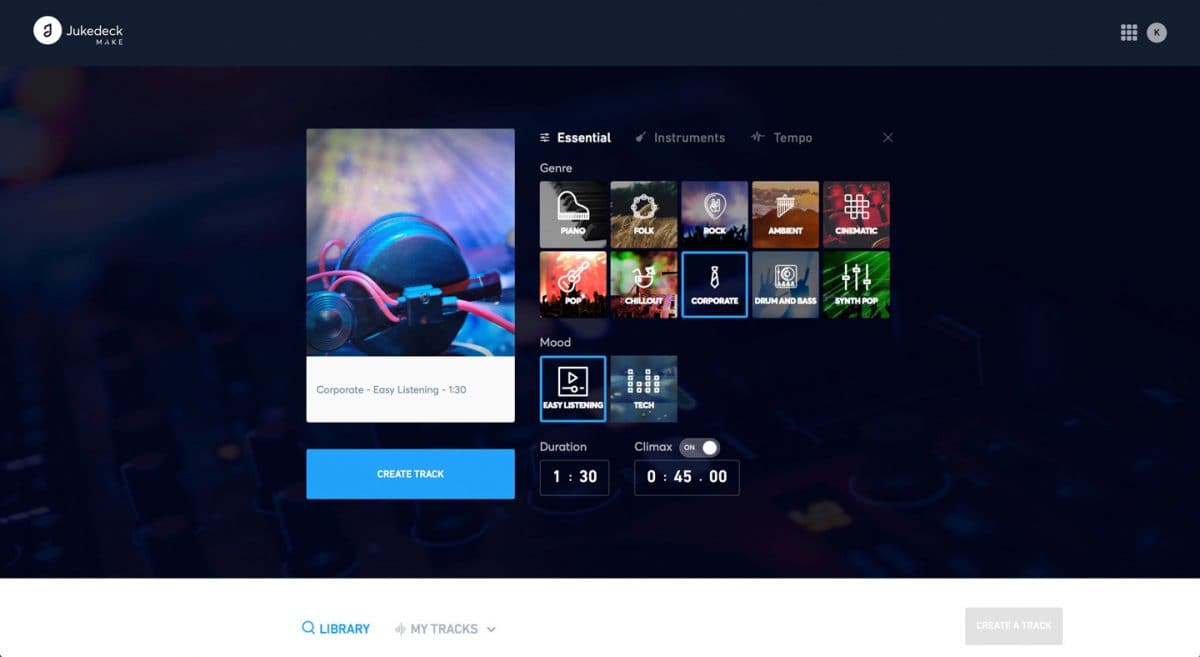

利用方法は実に簡単で、無料のユーザー登録後、ライブラリ画面から”CREATE A TRACK”をクリックすると、必要とする楽曲のジャンルやムード、長さなどを選択、または入力する設定画面となる。

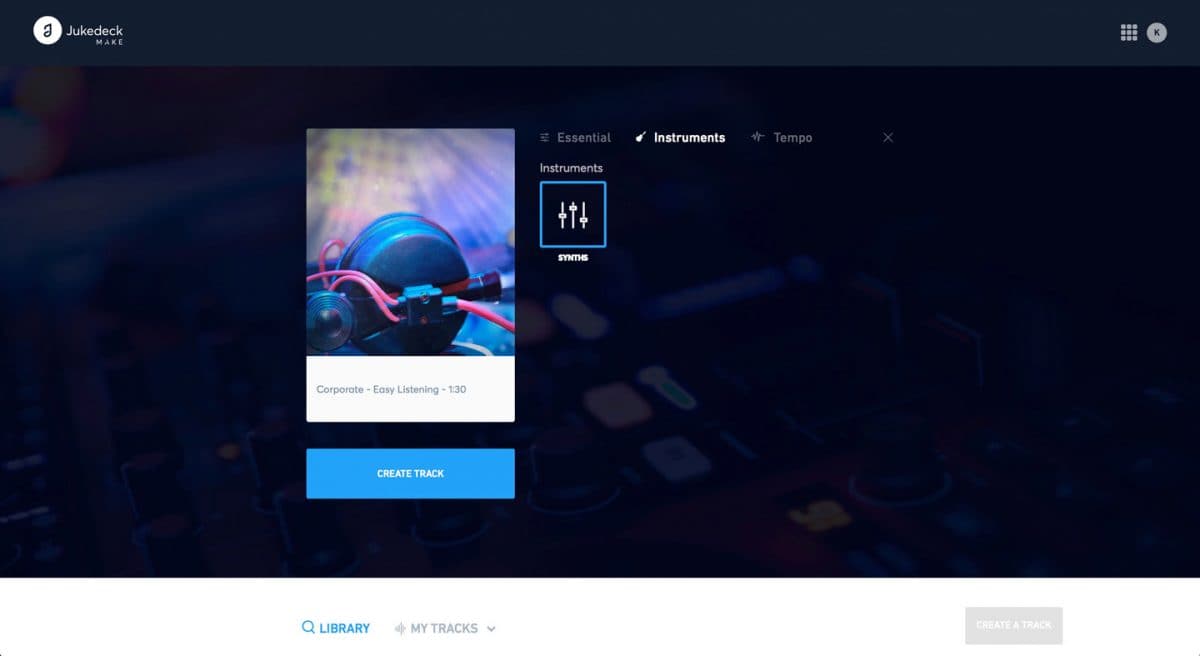

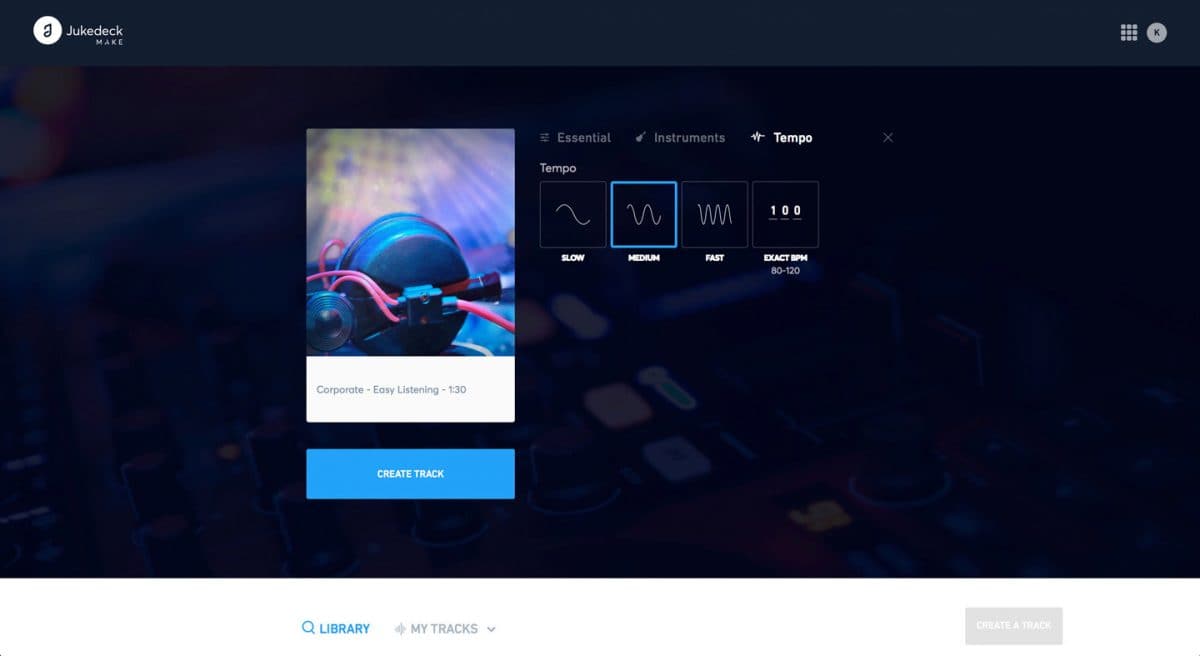

ジャンルによっては楽器のバリエーションも選択でき、必要に応じてテンポの設定を行ってから”CREATE TRACK”をクリックすれば、ものの数十秒で世界に1つの楽曲ができあがる。

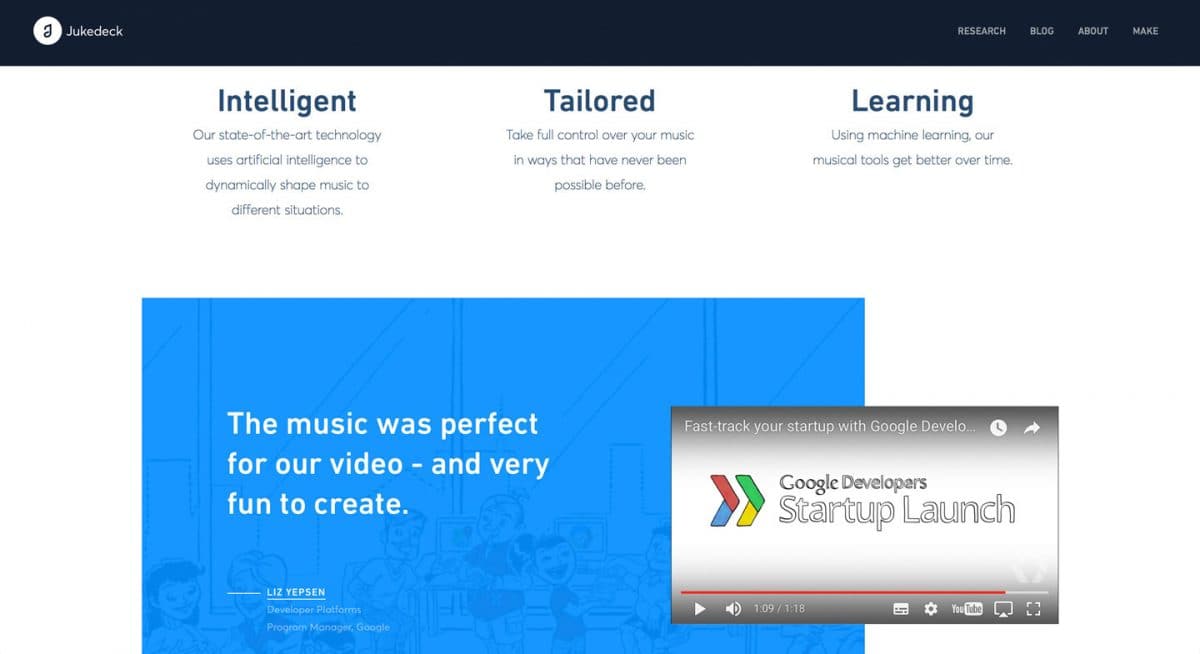

「Jukedeck」には、人間の脳の働きを真似たニューラルネットワーク上でのディープラーニングの結果がフィードバックされているが、日々生成される音楽の傾向や、SNSなどを通じてシェアされた楽曲の再生回数などから人々に好まれる楽曲の特徴を収集・分析してアルゴリズムに反映することで、常に作曲プロセスを洗練させる仕組みになっているようだ。

たとえば、筆者が試用して生成された、この楽曲この楽曲を聴き比べてみても、同じシステムで作られたとは思えないほど、テイストもセンスも異なっていることがわかるだろう。

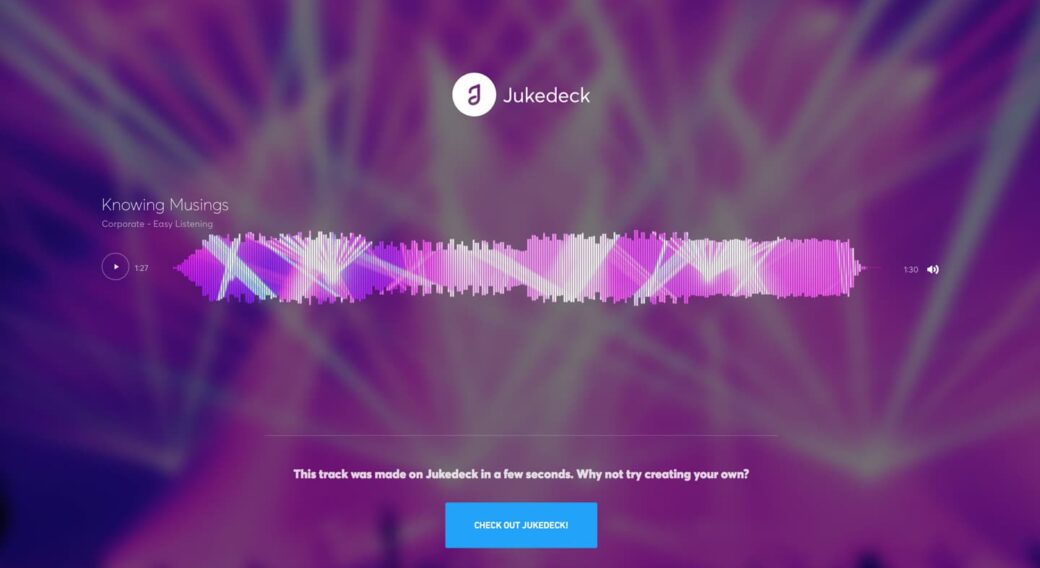

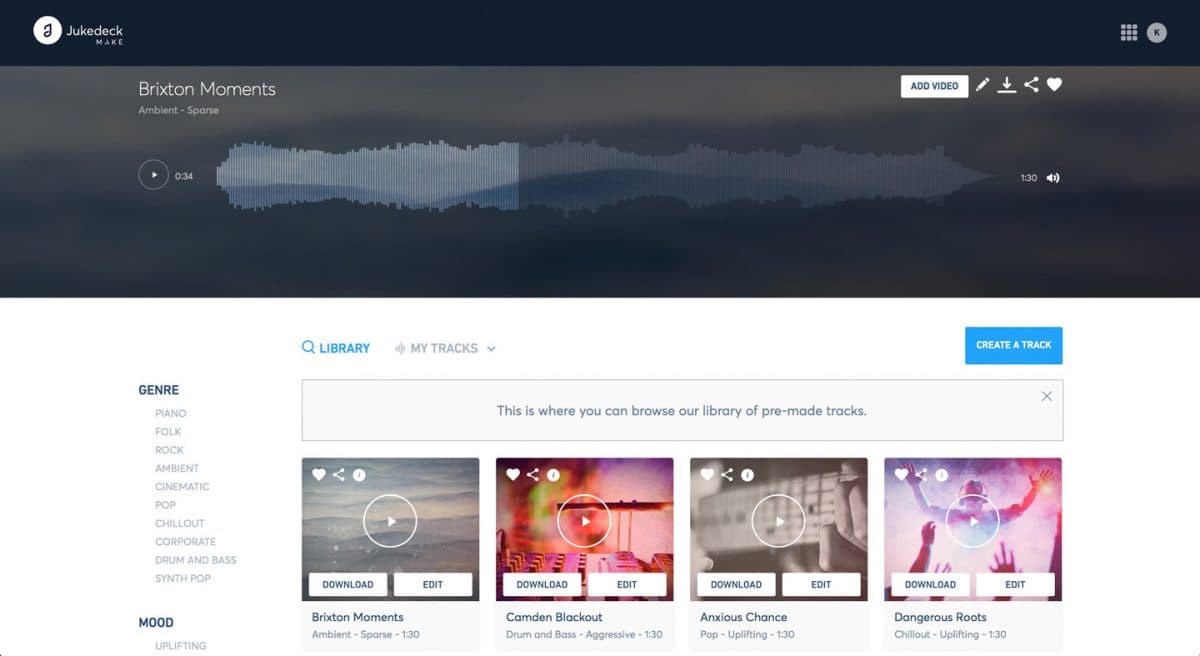

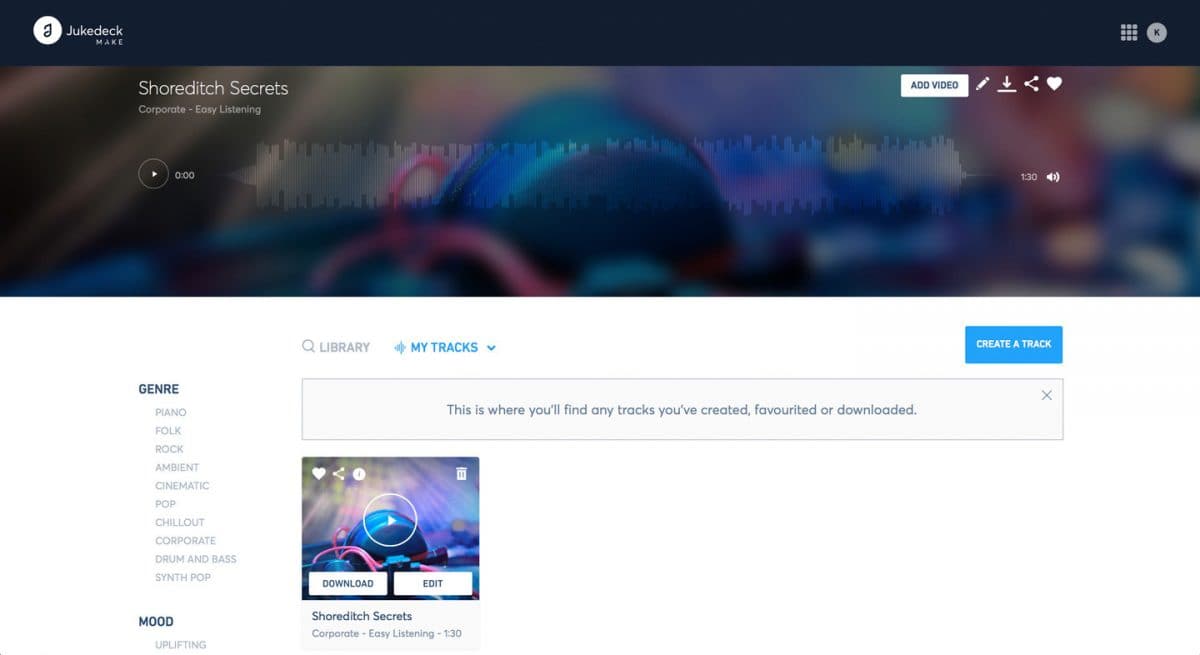

「Jukedeck」のライブラリ画面。既存の楽曲や、ユーザーの設定に基づいて自動生成された楽曲がここに表示され、どれかを選択して再生すると、上部に波形が表示される。

生成したい楽曲の属性設定画面。ここでは、音楽のジャンル、ムードを選び、長さとクライマックスの位置を秒単位まで指定できる。例として、企業向けのジャンルで、イージーリスニング系のムードを選択してみた。

楽器の選択画面。ジャンルによっては他の楽器も選べるが、企業向けのジャンルではシンセサイザーのみが選択肢となっている。

さらにテンポも設定可能だ。スロー、ミディアム、ファストのほか、80~120BPM(ビート/分)の範囲内で数値入力による設定も行える。

“CREATE TRACK”のボタンをクリックすると、数十秒で楽曲生成が完了する。生成された楽曲は、右上のハートアイコンの左隣にあるシェアボタンによって、URLによる共有やツイッターとフェイスブックに対する公開ができる。

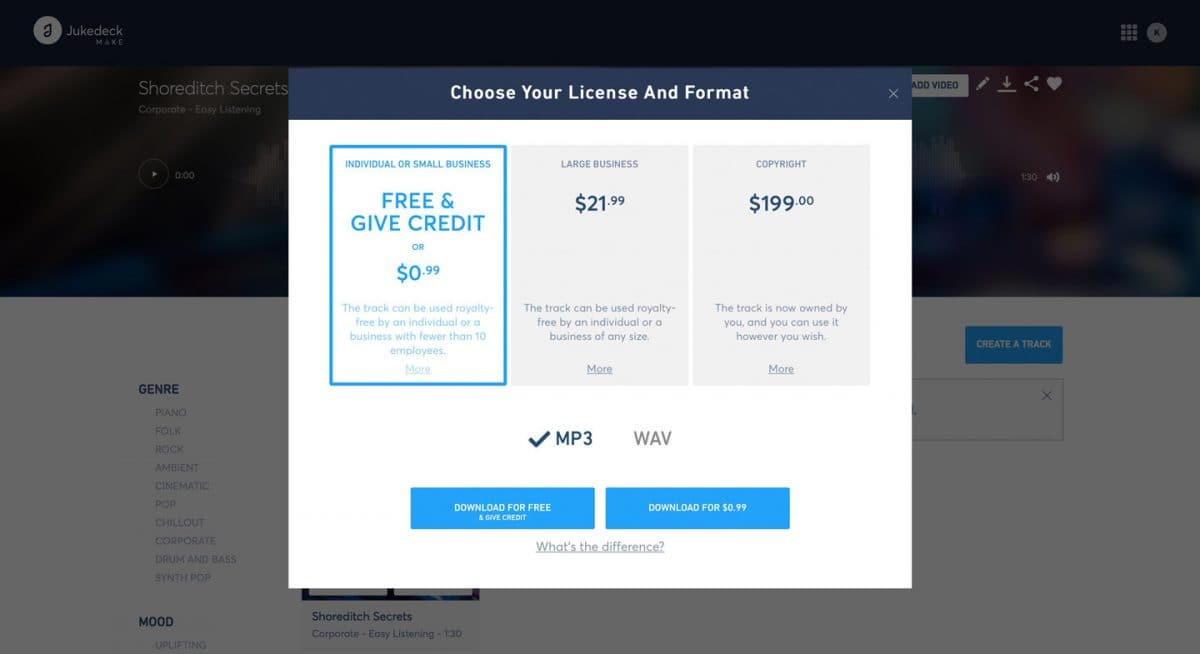

ダウンロードして利用する場合の料金設定については、個人または従業員10人未満の小規模な企業の場合には、「Jukedeck」のクレジットを表記すれば無料で、表記しない場合には1曲あたり99セントとなる(どちらも転売などは不可)。また、それ以上の規模の企業では、1曲あたり21ドル99セントで利用できる(クレジット表記なし。転売など不可)。さらに、1曲あたり199ドル支払えば、生成された楽曲に関するすべての権利を買い取ることができ、その曲を販売することも可能となる。

楽曲を生成してライブラリ上で再生するだけであれば料金はかからないので、実際に利用するかどうかは、試聴後に決めればよい。

ダウンロードして利用する場合には、無料から199ドル/曲まで、3つのプランが用意されている(詳細は本文参照)。

このように「Jukedeck」は、手軽に良質なBGMを量産したいというニーズに応えてくれるサービスに仕上がっている。

こうしたものを利用しながら、業務に合わせたビジュアルと音楽の効果的な組み合わせを探り、それ以上のものを求めたくなったらプロの手を借りる。それもまた、ビジネスのビジュアルシフトを推進するための1つの道筋といえるだろう。

![]()