日本の若い素晴らしい作曲家はたくさんいる。だがこのところ、藤倉大への注目度は別格である。

なぜ、現代音楽界最大のヒーローであるピエール・ブーレーズに日本人としてはほとんど唯一認められ、なぜ元ジャパンの耽美派ロック・ミュージシャン、デヴィッド・シルヴィアンと仕事をし、なぜザルツブルク音楽祭、BBCプロムス、シカゴ響などから作品を委嘱され、なぜピアノ界の女王マルタ・アルゲリッチのためのピアノ協奏曲を書くという大きなチャンスをゲットし、なぜ話題の新作映画『蜜蜂と遠雷』に曲を書くよう頼まれるのだろうか。

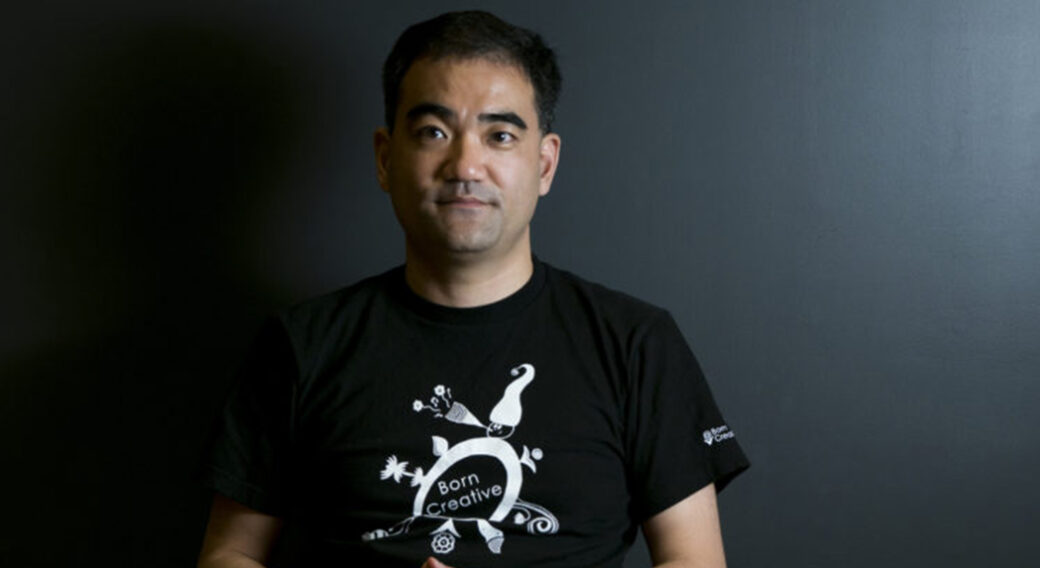

既存の枠組を軽々と打破し、縦横無尽に活躍する作曲家・藤倉大の音楽性の根底にあるものは何なのか。9月28日におこなわれる「ボンクリ・フェス」を前に、去る7月1日、雨上がりの東京藝術大学のキャンパス内の一室をお借りして、話をうかがった。

「作曲を始めたのは、9歳か10歳くらいかな。遊びがてら。ピアノの先生がちゃんとした厳しい、いい先生で。最初は古典的なハイドンとかベートーヴェンとかを習わされるじゃないですか。それを、僕は勝手に曲を変えたりしていたんです。つまらないと思ったところを飛ばしたりして。そうすると当然怒られる。

それで考えたのは、書かれている楽譜と弾いている音が違うから怒られるんだったら、楽譜を変えればいい。それが作曲になった。自分の曲を書けば怒られないですから。

それって僕によくある発想で、生活でもそうです。一緒に住んでいたら大変だと思うけれど。これがルールです、と言われると、じゃあルールを変えたらいいじゃん、といつも思う。そっちを変えろよ、と。

合唱曲でも、歌詞に音符を付けて行くじゃないですか、普通は。それをやるのが嫌なときは、言葉を変えて欲しい、と。オペラでも、考えていたシーンが思っていた通りに終わらなかったことがあって、次のシーンをもうひとつのシーンと入れ替えてもらった。きわめて自由」

「とにかく曲が子供のときからすごく多くて。書きたい。書きたくてしょうがない。トリニティ・カレッジ・オブ・ミュージックのときについたダリル・ランズウィック先生(1946年生まれ、英国の音楽家・プロデューサー)に、『実際に曲を書いても、誰が演奏してくれるんですか?』、と言ったんです。そしたら『そんなのは、あの校舎に一体何人ミュージシャンがいると思っているんだ。ビールをおごるなり、コーヒーをおごるなりして、自分でゲットしてこい』と。『何でそんなことをこっちがやってやんなきゃいけないんだ? 自分で全部やれ』と。

当時、作曲のコースの人には、自作を演奏してもらう機会は、何も用意されていなかった。だから僕以外の人はあまり演奏されていないでしょうね。でも僕は図書館とかで『ねえねえねえねえ』と、話術というか、話して話して…。

あの経験はすごくためになっています。当時同じ大学でチェロをやっていた妻が僕の曲を弾き始めたときも、彼女の先生が『ショスタコーヴィチ以降の音楽は認めない』みたいな人だった。でもその人に説得しに行って、すごく仲良くなった。話せば、みんな変わるんです」

要するに演奏家のナンパである。他の作曲家に比べて、異常なまでに演奏家の仲間が多いのも藤倉さんの特徴である。それは学生時代に遡るらしい。

ちなみに、話に出てきた先生のダリル・ランズウィックはジャズのベーシストでありロンドン交響楽団のコントラバス奏者であり、ジョン・ケージに傾倒しながら、オーネット・コールマンと共演し、エルトン・ジョンやジョージ・マイケルのスタジオ・ミュージシャンもやり、映画「スター・ウォーズ」ではハリソン・フォードが最初に出てくるシーンで怪物たちのバンドでエレキベースの音を担当したことがあるという幅広さで、いまの藤倉さんに大きな影響を与えた人である。

「演奏家の卒業試験では、必ず1950年以降に書かれた曲をひとつ入れなければいけない。みんな本当はラフマニノフとかばっかり弾きたいのに、嫌々ながら1分くらいの現代曲を入れて弾いているような状況でした。

それで、1年生のときは一人が僕に卒業試験用の曲を頼んできて、2年めは7、8人。3年では15、6人。同じ楽器の人が、どんどん僕に頼んでくる。彼らは、どうせ現代音楽が嫌なんだったら、いっそ友達に頼みたいと。知っている人の方がいいと。2年生の終わりにポーランドのセロツキ国際作曲コンクールに優勝して、少しずつプロの人に演奏されたりするようになって。そのときは、いろんなコンクールに何十と応募しまくっていました。賞金で家賃払っていたから(笑)。どんどん勝たないといけない。

それで、僕も忙しくて、4曲も同じ楽器のために別々に書けないから、1曲書いて全員に渡した。共同委嘱みたいなものです。チェロの曲をヴァイオリンに書き直したりもしていました。時間があまりにもないから。

すると一つの現象が起きる。ヴァイオリンの卒業試験、リサイタルみたいなものですけど、朝から晩まで次々やるじゃないですか。試験だから。たとえば5人やったら曲がみんな違うけど、なぜか僕の曲だけみんな一緒なんです。しまいには試験官が、『ダイ・フジクラって誰? 今日で4回目だ、同じ曲が演奏されるのは』と。

フルートのときもそうだったかな。で、呼び出された。怒られるのかなと思ったら、有名な演奏家だった試験官が『君さ、僕にも曲を書いてよ』。それで今も良く演奏されている曲がありますよ」

作曲家として演奏家にモテモテなのは、いまに始まったことではない。大学時代からそうだったのである。

「僕の人生ってね、8歳くらいのときから全然変わってないですよ。弾く人たちがちょっと有名になってきたくらいで。

演奏家が何を言われたら嫌かとか、若いときはわからないですよ。作曲家としてはね。よくあるのが、リハーサルで作曲家が演奏家に『それ、ちゃんと弾かなくていいから』と。音符書いているのに。『ええっ?』となっちゃう。作曲家の言う意味もわかるんですけど。そういうことを言っちゃいけないんだなと思ったりとかね。縦が合うように楽譜に書いているのに、『縦、合わなくていいから』と言っちゃうと、一気に士気が下がっちゃう。悪気がなくとも、プロのオケの前で、リハのときに言っちゃっている作曲家を目撃したりする。

僕は大学生の友達からそれを学んでいた。『そこは無理して合わせなくてふわっとした感じでいいんだけど』と言ったら、『だったら大ちゃん、わたし昨日飲みにも行かずに練習したのに~!』と言われちゃう。だったら最初からそういう風にきちんと楽譜に書かないといけない、というのを学んだ」

「その点、僕のメンターの一人である、ペーテル・エトヴェシュ(1944年生まれ、ハンガリーの作曲家、指揮者)はすごいですよ。ここは難しいからしっかりリハーサルをして、あとは流すだけで大丈夫、というふうなことを、スコアでプランを立てろと。リハーサルの時間は限られていますから。要するに、どうでもいいようなところに時間をかけさせるようなスコアを書くな、と。

エトヴェシュさんは超プラクティカルです。2005年くらいからオーケストラ作品を演奏してくださったりとか、僕の人生のなかでエトヴェシュさんがドアを開けてくれたことは多いですね。エトヴェシュが音楽上の僕のお父さんだったら、ジョージ・ベンジャミン(1961年生まれ、英国の作曲家。2019年8月にサントリーホールで代表作のオペラ「リトゥン・オン・スキン」が日本初演された)はママですね。ジョージも先生で、この間も会いました」

藤倉さんの作曲家としての活躍の根底にあるのは、異常なまでのコミュニケーション能力の高さなのだ。「話して話して」「相手が変わる」とは、誰にでも起こることではない。

もちろん、たくさんの友人たちや試験官から、「僕にも曲を書いて」と言わせるためには、社交だけでは駄目で、やはり曲自体に力がなければいけない。もちろん、藤倉さんを導いてくれたエトヴェシュやベンジャミン、ブーレーズにしてもそうだ。

「18歳の頃は、映画音楽をやりたいと思っていました。ジョン・ウィリアムズじゃなくて、エリオット・ゴールデンサールが好きでした。『エイリアン3』(デヴィッド・フィンチャー監督、1992年)とか、『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(ニール・ジョーダン監督、1994年)とかの、つまりホラー映画の音楽。サントラも最高なんです。エレクトロニクスとオーケストラが混ざったサウンド。グリッサンドとか出てくるじゃないですか。ああいうのが大好きで。あとはボーイソプラノが出てきたりとか。少しグスタフ・マーラーっぽいところもあるんです。そこからマーラーに入りました。

19歳のときに、ダルムシュタット(正式名称:ダルムシュタット夏季現代音楽講習会。1946年以降、南ドイツのこの一地方都市は、現代音楽の最先端が集う研究と実践の場として時代をリードしてきた)を覗きに行ったんです。ショッキングでしたね。何だ、これは!と。うちの娘も、7歳になるんですけど、展覧会などに行くと、ふてくされていて、くだらないなと言いながら、帰ってきてすぐにまねをして絵を描いたりする。それと同じで、ダルムシュタットでもどっぷりと影響されました」

おそらく、藤倉さんの音楽の原点にあるのは、新しい音を子どものように面白がることである。

ホラー映画の音楽のサウンドを語る口調もそれだし、ダルムシュタットに至っては、何かと難し気な文脈で語られることの多い現代音楽の伝説の聖地について、7歳の娘が真似して絵を描くのと同じように、と夢中になった経緯を語るあたりも、それが表れている。

初めて筆者が藤倉さんにお会いしたのは、今年の2月中旬、広島でのことだった。

藤倉さんはそこで、かつて広島で原爆を被爆して19歳で亡くなったピアノ好きの少女、河本明子さんの遺品として残されたピアノを前に、「ピアノ協奏曲第4番」を作曲中だった(2020年8月5、6日にマルタ・アルゲリッチのピアノ、下野竜也指揮、広島交響楽団の演奏により、世界初演される予定)。

そのとき藤倉さんは、いま作曲中の曲の断片を、サラッと目の前でピアノで弾いてくれた。何ともいえない色気のある、少しポップなくらいに美しくて、ありきたりでない、複雑なようでもあり、シンプルなようでもあり、ずっとその後も考えさせてくれるような瞬間。そのときふと思ったのは、藤倉さんの音楽は、比喩的に言うなら、坂本龍一を思わせるようにおしゃれで、前衛的で、新しいかもしれないということだった。

それは、映画『蜜蜂と遠雷』(石川慶監督、2019年10月4日公開)のために藤倉さんが書き下ろした、原作小説の中にモデルのある新曲「春と修羅」についても言える。一応現代音楽の範疇には入るのだけれど、たくさんの人にアピールする、色気を持っているのだ。

藤倉さんの直近のもっとも大きな話題が、彼自身がアーティスティック・ディレクターをつとめる「ボンクリ・フェスティバル」が東京芸術劇場で9月28日(土)におこなわれることである。「ボンクリ」とは「Born Creative」の略で、人間は生まれながらにしてクリエイティヴであるということを意味し、世界中の面白い音、新しい音を、子供のようなピュアな精神で誰もが体験できる音楽祭である。

「ボンクリ・フェス」について、藤倉さんは次のように話す。

「自分の先生とか生徒はキュレーションしないと決めています。僕がブーレーズを選ぶだろうと思っていた人は多かったと思うけど、あえてせずに。異色な選曲ではあると思いますが、たとえば日程の近い『サントリーホール・サマーフェスティバル』(もっとも規模の大きい現代音楽祭のひとつ。8月下旬におこなわれた)との違いをどういうふうに出していくか。そこに出てくる人たちが嫌いというわけじゃなくて、それなりの線引きはしているんです。

ブーレーズがよく言っていたのは『すべてがキュリアスじゃなければいけない』と。つまり、知らないことを知ろうとする態度。それを必ず忘れないようにと彼は言っていました。それがあるような作品を、ボンクリではキュレーションしているつもりです」

知らないことを知ろうとする態度――それは「ボンクリ」の精神であるとともに、いまの時代にとって最も必要なものでもある。「ボンクリ」とは、藤倉さんの音楽の根底にある、子どものように新しい音を面白がり、コミュニケーションを積極的にとりながら、仲間たちを増やして、一緒に音楽を作っていく姿勢そのものの反映でもある。

取材・文/林田直樹

撮影/森山祐子

ボンクリ・フェス2019

ボンクリ・フェス=Born Creative Festival

「人間はみんな、生まれつきクリエイティブ!」と2017年にスタートした、世界中の「新しい音」が聴ける1dayフェス。

2019年9月28日(土)東京芸術劇場 コンサートホール他

![]()