vol.51

アート思考から学ぶ

「モノより意味の時代」における競争優位

Photographs by Kengo Kawatsura

Text by Tomoko Sato

価値感が変化し多様化するいま、論理的思考だけでは大きな価値を生み出せない世の中になっています。従来のものを生み出すための組織やメソッドが急速にその価値を失いつつあるなか、これから活躍するニュータイプには、どのような思考様式・行動様式が求められるのでしょうか。

本セミナ―は、NTTコミュニケーションズの「CX4 BASE」との共催セミナーとして開催。社会課題の解決を目指す人たちの志や悩みを共有できる、既存のコミュニティを超えた4thプレイスを提供している「CX4 BASE」と「H(エイチ)」が掛け合わさることで、新しい価値を共創する場が誕生しました。

今回はベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』の著者、山口周さんと、マツダのモノづくりの根底に流れる「魂動(KODO)デザイン」の生みの親、前田育男さんのおふたりの講演から、モノから意味へ、価値観が変化する時代とは何なのかを探ります。

第1部では、アート的思考や感性をテーマに著作家の山口周さんに社会通念における価値観の変化についてお話しいただきました。

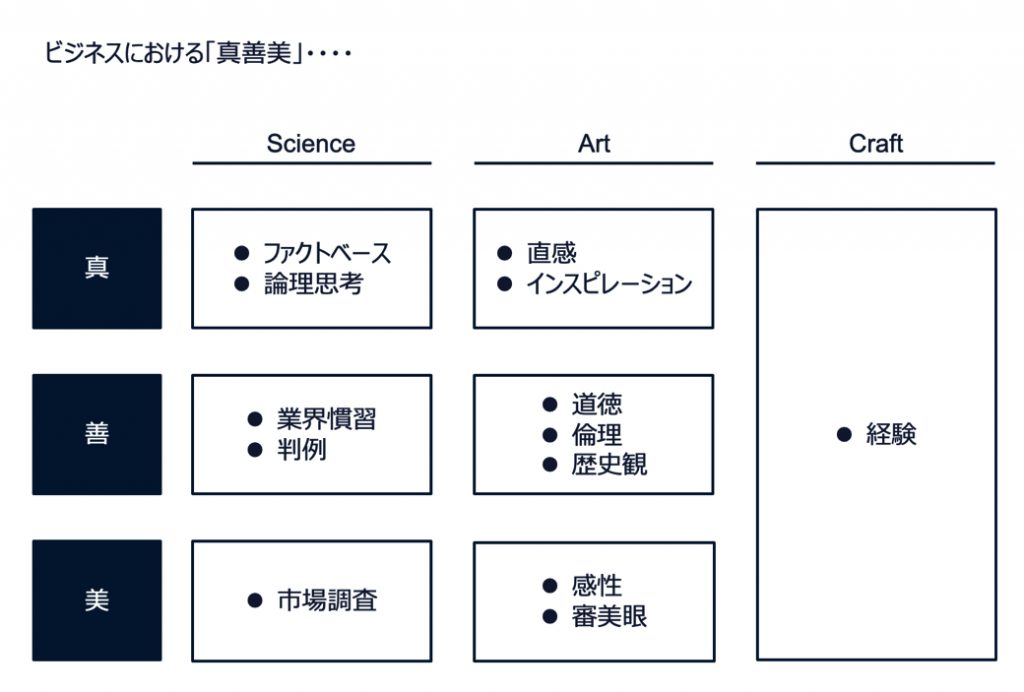

山口 周(独立研究者・著作家・パブリックスピーカー/以下、山口):デザインは美しいことが論点になりますが、ビジネスは社会的・経済的な正しさを判断しなければなりません。その判断の拠り所には「理性とサイエンス」、「感性とアート」の両軸があります。理性とサイエンスは、論理、法律、市場調査など自分の外側に判断のポイントがあり、一方で感性とアートは、自分の感性と審美眼による直感に基づいて判断されます。

物の価値の考え方には「過剰と希少」があります。昭和時代の三種の神器(冷蔵庫、洗濯機、テレビ)や新三種の神器(クーラー、カラーテレビ、車)は、物が腐るのを防ぎたい、冬の寒空で洗濯するのを何とかしたいなど、なんらかの問題を解決するために生まれた物でした。ですが、それらの普及率が100パーセントとなったいま、物が過剰になり溢れかえってしまっています。世の中のさまざまな現象を見てみると、果たしてこれからも物をつくり続けることが正しいのでしょうか。

片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんは、物がない方がより豊かだというミニマリズムの考え方で物質主義のアメリカで圧倒的な支持を集めました。行き過ぎた便利さよりも、多少不便であったり情緒やロマンがあったりする方が良いという価値観が台頭してきているということなんですね。

日本はこれまで理性が圧倒的に重要視され、論理的に物事を考えて早く正解が出せる人が求められてきましたが、正解そのものを出すことに価値がなくなってきています。この大きな変化に追い打ちをかけているのが人工知能です。IBMの人工知能ワトソンは、当時アメリカで人気のクイズ番組で歴代のチャンピオンに圧倒的な大差で優勝しました。このことは、これまで人間が優秀さの証として考えてきた論理的に正解を出す能力が、機械で代替できる可能性を意味します。

アップルのiPhoneが携帯電話市場に参入してきた2007年。当時の日本の携帯電話モデルを並べて見てみると、どれも同じような形をしていて見分けがつきませんでした。各メーカーそれぞれに美意識や感性があるにもかかわらず、実際に出てきたものはインターフェイスも機能も価格も同じもの。これは大規模な消費者調査をかけて解析し、顧客が求めているもの開発した結果で、つまり携帯電話の正解がコモディティ化されたということになります。

コモディティ化したマーケットで闘うときは、あえて正解を外していくか、同じ正解でも安く早く出すかの2パターンがあります。当時の日本の各携帯電話会社は安く早くのパターンにドリフトして、年に2回新商品を出していました。そうして彼らが正解を出した結果、市場調査でデザインを決めない西海岸の会社に、たった3年間で市場シェアの50パーセントを取られてしまった。

物が足りない時代は役に立つものが正解でしたが、いまはそれらは評価されなくなり「意味的な価値」を持つものが求められるようになったのです。

世の中に売られている物はすべて、「役に立つか/意味があるか」というふたつの価値軸で評価できます。「役に立つ」というのは、機能的な要件を満たしていることで、「意味がある」とは感性を刺激するストーリーがあるかということです。例えば、日本の自動車の多くは「役に立つけど意味がない」というところにあります。荷物がたくさん積める、価格が安いなど、移動手段としては優秀ですが、そこに心が動かされるような意味的な価値を感じるかというと、そういうものではないですよね。

対して、欧州メーカーはハンドルを握ると自分を取り戻したり、ガレージに停まっていると仕事を頑張れたりと意味的な価値を持っていて、しかも日本車の4倍の価格にもかかわらず売れるのです。いわば、機能のユーティリティより意味的な価値が求められる時代がきていると言えます。

意味的な価値が求められることでそれぞれにファンが生まれ、多様なブランドが生き残ります。それをよく表しているのがコンビニエンスストアです。限られたスペースのなかで、効率よく売れるものを置かなければならないので、ハサミやノリなど「正解」を出す商品は1種類しかありません。しかし、同一ジャンルで、しかも特定の人しか買わないのに200種類以上ある商品がありますが何だと思いますか? そう、タバコです。つまり、人の嗜好や感性に訴える商品はその人の感じる意味合いや感覚によって、どんどん多様化し、生き残っていくということです。

これは「文明と文化」の関係にも言い換えられます。便利で快適にするのが文明で、文明がある程度発展すると文化として定着し、お金が流れます。文明にはコストパフォーマンスが大切ですから、より安く役に立つものが出てくればポジションはどんどん変わっていきます。

例えば、日本でクオーツという画期的な技術が開発されたとき、スイスの時計メーカーのほとんどが潰れました。生き残った少数の会社はスポーツカーと組んでフランスの「ル・マン24時間レース」に出るなど、意味的な情報を与える努力をしながら価値を付けた結果、桁違いに高く売れるようになりました。

いま、先進国12億人のニッチ市場、いわゆるグローバルニッチというポジショニングがさまざまな領域で起こっています。先進国12億人の5パーセントのニッチ市場と日本の1.2億人の50パーセントのメジャー市場のターゲット人口はどちらも同じ、6000万人です。まだ日本にはグローバルニッチを獲得している企業は多くありません。これからの時代はグローバルのニッチ市場を狙い、高い値付けで意味のあるものを生みだせば、サステイナブルなビジネスモデルを構築できるのではないでしょうか。

続く第2部では、マツダのカーデザイナーでブランドスタイル統括責任者の前田育男さんが登壇。デザインチームのリーダーとして、デザインコンセプト「魂動(KODO)」を軸に、経営難によるブランド喪失の危機を立ち直らせた、10年間の取り組みをお話しいただきました。

前田育男(マツダ株式会社 常務執行役員 デザイン・ブランドスタイル担当/以下、前田):自動車が誕生して120年。歴史の分岐点と言われるいま、車の価値をどう進化させていくかで車の将来像が大きく変わっていくとされています。

2015年、あるメーカーが自動運転車を発表し、ドライバーが不要になる世界を描きました。車のレイアウトを決めるうえで一番難しいのが運転席です。自動運転が実現すれば運転席がなくなるわけですが、動物やダヴィンチの図に見る黄金比で車をつくる必要がなくなります。新しい技術で車の形を変化させると、直感的に美しいと思わせる黄金比が成立しなくなり、車は動体物としての骨格を失ってしまうのです。さらに、デザインツールが進化し、全世界のカーデザイナーがほぼ同じツールを使って簡単に車のデザインができるようになりました。その結果、稚拙なデザインが乱造されてしまう。これは本当にカーデザインの進化と言えるのでしょうか。

マツダは人が操る道具として車の究極の姿、究極の美しさを追求し、進化ではなく“深化”していくことをものづくりの哲学ビジョンに制定しました。そこに至った経緯をお話します。

私がデザインチームのリーダーになった2009年。「人馬一体」というのが、マツダの車づくりの根底にある哲学ですが、当時デザインにおける哲学がなかった。そこで一年間かけて生み出したデザイン哲学が「魂動」です。

次はその哲学をかたちに置き換えようと、最も美しい動き方をする生物、チーターに着目しました。荒野を走る姿が非常に美しく、その理論を徹底的に研究した結果、走行時に目と尾の先はひとつの線になり、背骨の存在を感じないシルエットをなっていることに気づいたんです。

この動きを昇華するために相当なエネルギーを使い、徐々に3Dに置き換えていった結果、いま私たちが「御神体」と呼んでいるオブジェクトに行き着きました。

また、車のデザインを具現化するときは独自のアプローチで挑戦してきました。カーデザインの開発期間は大体17カ月。結構時間がかかるなかで、車をアートにしている暇はないんですね。なので、デザインの前に徹底的に美を追求するプロセスに切り替えました。

手間をかけ無駄を惜しまず、手づくりであることにも拘っています。自動車のイメージ造形をつくるクレイモデルは通常はロウを使いますが、マツダのクレイモデラーたちは自ら提案して削りにくい硬質な素材で綺麗な立体をつくることを選びました。削りにくい素材でつくるほど手間はかかりますが、そこに彼らの思いが込められています。

そしてブランドをつくっていくうえで一番大切なのは、車に共通のかたちや色を持たせて認知してもらうこと。車をどう綺麗に見せるかを一番理解しているのはカーデザイナーだと自負しているので、新しいディーラー、販売店のデザインも監修するようになりました。

マツダデザインが目指すものを世界に伝えていく取り組みのなかで、挑戦の甲斐もあってかグローバルにさまざまなデザイン大賞をいただいています。プロダクトが世界中で認められてきて、社内のいろんな人たちが、自分もその一員になりたいと思ってくれるように。全員がアーティストだという志を持つ、共創の風土ができてきたと思っています。

2016年に新体制になってから、世界で最も美しい車をつくる世界トップのデザインブランドを目指そうと、「CAR AS AN ART(車はアート)」をスローガンに掲げました。世界中にカーブランドがあるなか、いま重要なことは日本から生まれたデザインであるということ。日本の美意識を定義することはできませんが、単純なものではなく根底の感覚を探したいと思っています。

例えば、18年に公開したコンセプトカーのVISION COUPEは余白や移ろいという概念にフォーカスした車づくりをしました。足し算ではなく、いろんな要素を削り落し余白を徹底的に生み、そこにつくりたい美しい光を込めていくという手法です。クレイとデジタルのシミュレーションを繰り返し、2年かけて光の動きで生命感を表現した美しいかたちをつくることができました。

技術もデザインも商品も、イノベーションによって新しい意味的な価値が生まれるならそれは大事にすべきですが、イノベーションそのものが目的ではありません。日本は世界屈指の老舗企業の保有国ですが、老舗は変わらなければならないという考え方が進行しています。一方ヨーロッパでは、100年続いた歴史を大事にしようという文化があり根本が違います。日本企業も、それぞれが持つ固有の美意識やノウハウをもっと大事に活かしていくべきではないでしょうか。

山口さんと前田さんの講演では、アート思考の概念とその感覚を体現するリアルな現場のイメージを重ねてつかむことができました。イベント最後のパネルディスカッションでは、戸松正剛さん(NTTコミュニケーションズ)のファシリテーションでおふたりへ質問が投げられました。

戸松正剛(NTTコミュニケーションズ/以下、戸松):先程前田さんから、マツダの新しいショールームもデザインチームが手掛けられているとありましたが、実際に今回訪れてみて、見られることを前提にしたデザインでマツダの美意識を感じられるものでした。デザイナーが意識して会社をデザインしたいと思っても、それが社内に行き通るのはなかなか難しいと思います。現場のフロントにも理念を浸透させる前田さんのイニシアティブはどこからくるのでしょうか。

前田:ブランド店舗の質を上げようとすると広告代理店に企画を依頼するのが一般的ですが、それでは車をつくっている側のわれわれと全然接点がない。それは心がこもってないと思ったので、代理店を通さずデザイン本部がセールス担当と話をして、マツダブランドのファンになってもらうようにしています。何も指示をしていないのですが、新しい箱になった途端、店長たちがスーツを仕立ててネクタイをしてくるようになったんです。気がついたら環境が人をつくっている。デザインや空間による人間の意識が重要なんだと思いましたね。

戸松:山口さんは、マツダ以外でデザイン戦略に成功している企業をご存知ですか?

山口:ほとんどないと思います。「意味の世界」にちゃんとドリフトできた非常に少ない例だと思います。意味の世界で成功しているブランドは、統一した世界観をつくれているんです。例えば、ポルシェといえば、イタリアの酒造メーカーのマルティーニ・エ・ロッシによるレーシングカーのカラーリングや、映画スターのスティーブ・マックイーン、時計ブランドのタグ・ホイヤーという人やモノがひとつの世界観のなかにあるんです。そこに別の時計ブランドが入るとたちまちその世界観は失われて崩れていく。トータルの物語をつくる構想力が必要で、ある種の文学作品ができ上がっているんですね。いまの日本は力を持ったデザイナーもいますが、ひとりに大きな権限を与えてトータルの世界観をつくらせるガバナンスを与えるのは難しいと思います。

戸松:マツダは前田さんがブランドの世界観をつくっているように思えます。山口さんは著作で千利休をクリエイティブディレクターとして挙げていましたね。その趣旨をご説明いただけますか。

山口:プロダクト、店舗、広告など、哲学が前提にあれば一貫した世界観が立ち上がってきます。テクノロジーとデザインはコピーしやすいですが、哲学や世界観は簡単にはコピーできません。表面の意匠という意味でのデザインとその背後にあるコンセプトや哲学を前提としていくのがクリエイティブディレクターの仕事です。利休は侘び寂びという哲学が前提にあって、それを初めてちゃんと体現した人なんですね。

戸松:前田さんはまさにクリエイティブディレクターの立ち位置におられると思いますが、マツダの哲学を浸透させるという行動は周りに理解されましたか。

前田:最初に哲学を定義するまでは時間もかかるし、自分たちが何をしてきたかを掘らなければならなかったので、簡単ではありませんでした。かたちのなかった1年間は社内からバッシングの嵐で、メンバーも混乱していました。哲学を描くときは合議制では絶対にいけないと思って、リーダーとしてリスクを負うしかないと思っていましたね。

戸松:無印良品やユニクロの例のように外部のデザイナーに大きな権限を渡すやり方も考えられますが、山口さんから見てどうですか。

山口:デザインや美をつくる競争力はうまくプロデュースできれば良いわけで、あまり重要でないと思っています。例えば、カール・ラガーフェルドも長い間シャネルのデザイナーをやっていたけど、彼も外部のデザイナーとしてクリエイティブディレクターというポジションを請け負っていました。日本企業はわりと内部のリソースに依存して、外部を使うのは上手ではないのですが、マツダの場合は前田さんと同じくデザイン部門のトップだったお父さんと2代続けていて、マツダのDNAを分かっているからできたのだと思います。

戸松:根底に哲学がないと、内外問わずブレてきてしまいますよね。役に立つモノから意味のあるモノへのシフトチェンジを、令和に生きる私たちそれぞれが考えていかなければならないことだと実感しました。本日はありがとうございました。

![]()