vol.49

ビジネスモデルから語らない、“共創と表現”の関係

Text by Yuka Sato

Photographs by Rui Ozawa

アマナデザインの「FIGLAB(フィグラボ)」は、デジタルテクノロジーを通して表現を拡張する試みを行うプロトタイピング集団。近年は、自主研究にとどまらず、異なるフィールドの企業との共創関係から表現を深化させ、新たなビジネス創出の可能性を広げています。7月5日~14日に開催された『FIG OUT 2019 – 拡張するビジュアル表現 –』では、共創による多様な形態のアウトプットの発信とともに「H(エイチ)」との共同企画でスペシャルゲストを招いたトークセッションが2回にわたって行われました。

今回は初回のセッションをお届け。展示では「デジタルイノベーション×場づくり」をテーマに新しい集客創造を目指す、株式会社乃村工藝社のデジタルコミュニケーション領域を開発する専門組織「NOMLAB(ノムラボ)」とFIGLABが共同で作品を制作。同じラボラトリーを構える関係性のなかでなぜ“共創”という形で作品を発表するに至ったのか。かつてNOMLABでも活動し、現在アーティスト、武蔵野美術大学専任講師として活動する後藤映則さんを迎えて「共創による表現の拡張性」について語り合いました。

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):アマナのプロトタイピング・ラボラトリーである「FIGLAB」が6年間の活動の集大成となる展覧会を開催しています。そのなかで、空間演出のクリエイティブカンパニーである乃村工藝社さんのラボラトリー「NOMLAB」と共同で作品をつくりました。今回のクロストークでは、企業間コラボの醍醐味などを聞いていきたいと思います。まずは、アマナデザインの杉山さん、FIGLABの取り組みについて簡単に説明をお願いします。

杉山 諒(アマナデザインプロデューサー/以下、杉山):FIGLABは、アマナのデジタルプロトタイピング・ラボラトリーとして2013年に始動しました。

アマナはカメラマンや3Dレタッチャーのほかにもエンジニアやプログラマが多数在籍していて、しっかりとものづくりができるチームがいます。私たちはアマナのビジュアル表現と日々進化するテクノロジーを掛け合わせて表現を拡張することをテーマに、近年ではオープンイノベーションとして企業とコラボレーションし、新しいものづくりに励んでいます。

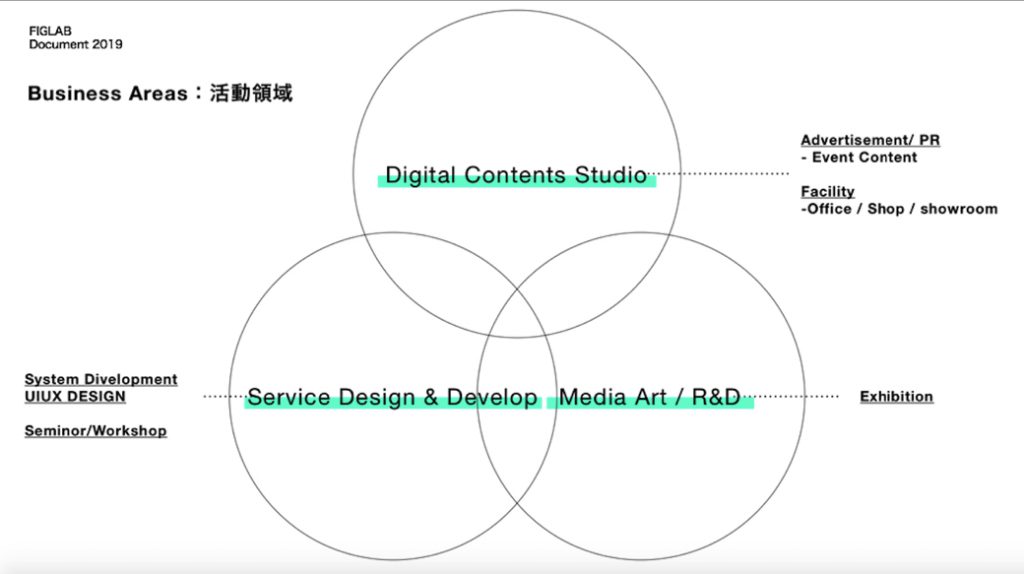

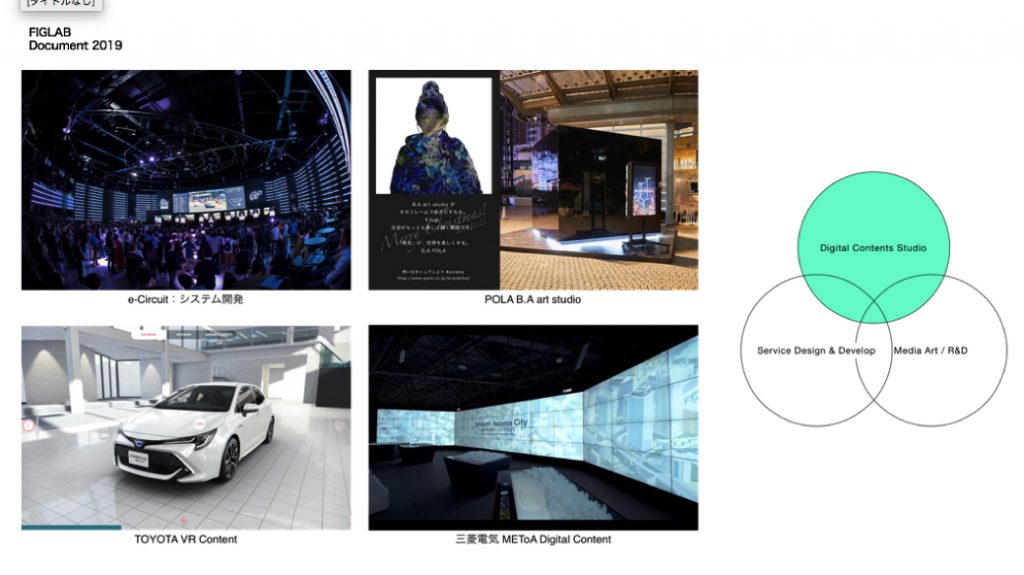

活動の領域は大きく3つあります。まず、デジタルのコンテンツスタジオ。体験型イベントやファシリティ関係も多く、オフィス、店舗、ショールームなど企業のデジタルコンテンツをつくっています。例えば、最近よく目にするeスポーツの演出システムやVRを用いたコンテンツなど。

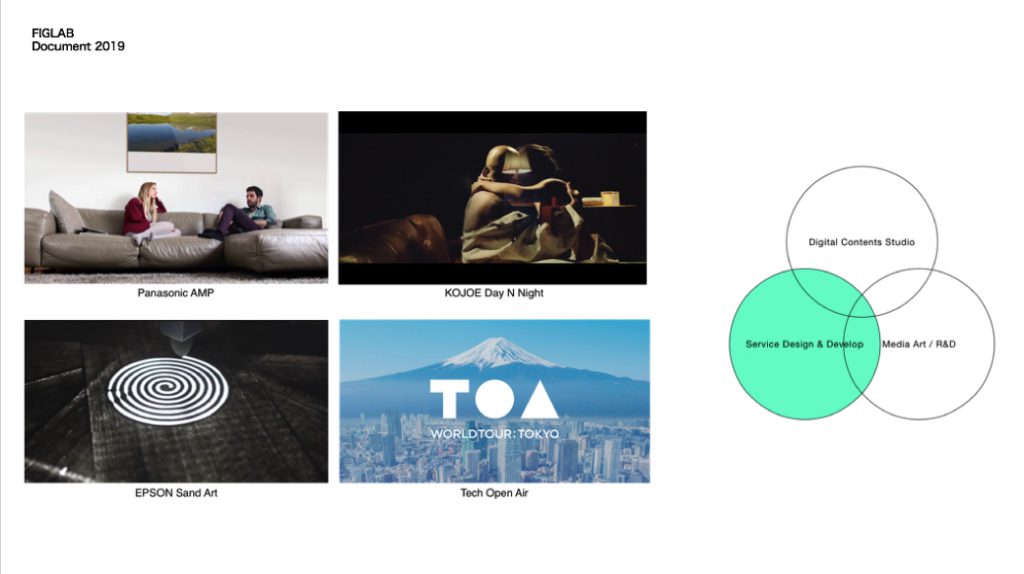

次にサービスのデザイン。最近は新規事業の取り組みにクリエーションやテクノロジーを取り入れたいというご相談が増えています。

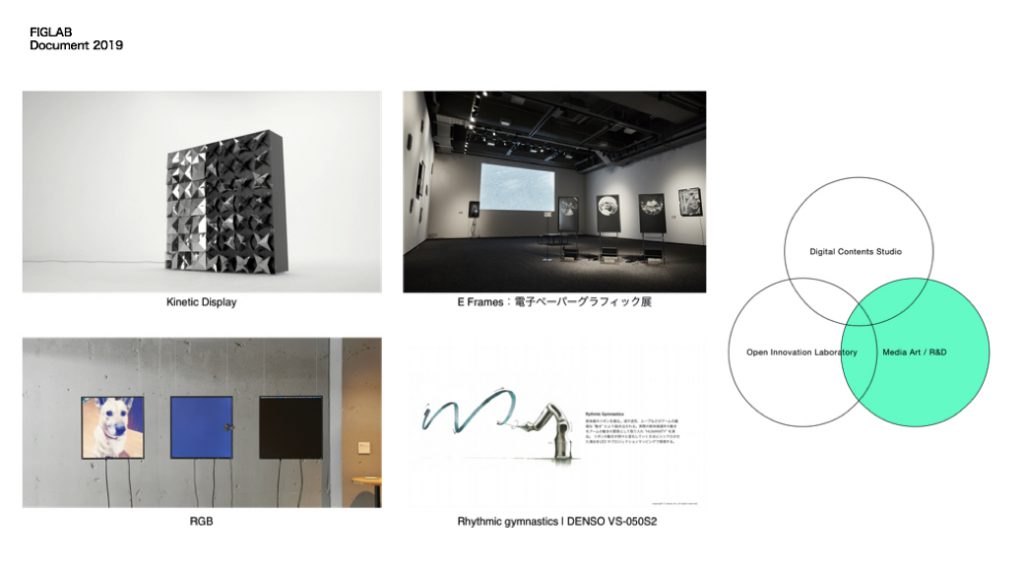

最後に、メディアアートとR&D。私たちの自主研究にアマナの表現力を活用しています。これからお話しするNOMLABさんとのプロジェクトがこれにあたります。

タジリ:FIGLABの三井所さんは、これらのプロジェクトにどう関わってきましたか?

三井所高成(株式会社アマナデザイン テクニカルディレクター/プログラマー/以下、三井所):FIGLABで僕は基本的にプログラミングベースでコンテンツを制作しています。NOMLABさんとの作品でも、専門的な仕様が絡む技術的な表現の企画部分を主に担当しました。

タジリ:それでは、アーティストの後藤さんをご紹介したいと思います。

後藤映則(アーティスト/以下、後藤):僕自身、現在は作家活動をしつつ、今年の4月から母校の武蔵野美術大学で専任の講師をしています。

これまで国内外のいろいろな場所で作品を発表してきました。代表作の《tokiー》は、一見メッシュ状の造形物なのですが、スリット光を投射すると人間の歩行などといった「動き」が出現します。動くということは何だろうと突き詰めていったときに、強い関係にある「時間」に注目しました。そこを掘り下げていけば、動きの性質や関係性をより多くの視点から捉えることができるのではと思ったのです。

企業や行政からコミッションワークを受けることもあります。長野県茅野市の「八ケ岳JOMONライフフェスティバル」で、日本最古の国宝土偶《縄文のビーナス》とコラボレーションしたときは、透明感あるメッシュ状の土偶をつくりました。土偶をかたどったこの作品に光の線を当てると、胎児の動きが出現します。土偶には元来、胎児が無事に生まれるように祈りが込められていたという説があり、CGと3Dプリンタの技術を使い、そうした意図も意識しました。

海外では、アルスエレクトロニカやSXSW Art Programなどに出展のほか、イギリスの国立メディア博物館やドイツのphaenoに作品がコレクションされています。

タジリ:NOMLABでも活動されていたということで、そこでの活動内容を聞かせていただけますか?

後藤:NOMLABでは、デジタルイノベーションと実空間を掛け合わせることで、空間に新しい付加価値を生み出す取り組みをしていました。

プロデュースと制作ディレクションを担当した《SQUEEZE MUSIC》は、音楽再生するとその楽曲のムードにあったミックスジュースが自動で生成される、ジュークボックス型のプロダクトです。曲を流すと解析が始まり、波形から音楽の曲調を検出します。ハッピーな曲調だとジュースは甘くなり、悲しい雰囲気だとしょっぱくなるなど、その曲に合わせた味のジュースができ上がる仕掛けです。もともとは「MUSIC HACKDAY Tokyo」というハッカソンで5人のクリエイターで企画・制作し、それをNOMLAB、Gogyo、Ginger Design Studio、monopoの4チームでアップグレードしました。

これまで音楽は聴いたりライブを見たりすることが主ですが、「味わう」という新たな体験をつくれないかとはじめた作品でした。実空間に人が集まる仕組みをつくり、集客装置としての目的もありました。

タジリ:FIGLABとNOMLABのコラボではどんな作品を共創されたのでしょうか?

三井所:これは《Kinetic Display(キネテック・ディスプレイ)》といって、2作目のコラボ作品です。表面に複数のミラー状の構造体を組み合わせ、飛び出たり引っ込んだり変化させて、そこに環境光を反射させるというスクリーンです。

タジリ:NOMLABとFIGLABは、お互いにテクノロジーをベースに表現をしているという点では競合すると思いますが、どうして共創することになったのですか?

杉山:空間をつくる乃村工藝社さんとビジュアルやコンテンツをつくるアマナは非常に相性がよく、新しいコラボレーションができるんじゃないかと感じたのが最初です。一緒にプロトタイプをつくりませんか、とNOMLABさんから声を掛けてもらったのを覚えています。

タジリ:企業同士がコラボするときは、お互いに利益を確保しようという話になると思いますが、プロトタイピングは利益を生みません。どのように時間や予算、技術を配分したのですか?

杉山:FIGLABはもともと、利益を追い求めるのではなく純粋にアマナの表現力を拡張するための研究を目的に発足したラボラトリーです。社内でもそういう認識があったので、特に苦労はありませんでした。

後藤:利益以外の目的としてブランディングがあると思います。空間創造とは異なる価値を世の中へ発信できて、幅広い領域をカバーしていることを認知してもらえます。その結果、クリエイティブ力を強化することが案件の受注や利益を生むことに繋がるという認識に至ったんだと思います。

タジリ:先ほど話のあった《Kinetic Display》をつくるときは、どのような役割分担や話し合いで作品ができ上がっていったんですか?

杉山:まず一緒にワークショップをやってお互いが何をしているかを十分に理解したうえで始まったプロジェクトなので、アイデア出しのときも何をするべきか、何がおもしろいか、という共通認識がある程度できている状態でした。空間とビジュアルで軸は違いますが、スムーズに決めることができたと思います。役割に関しても、アマナはソフトウェアやハードウェアなどのメカニックな部分、NOMLABさんは構造や設計という部分で分担しました。

タジリ:苦労されたことはありますか?

杉山:何をつくるかは決まりにくかったですね。

後藤:「ダーティプロトタイプ」と呼ばれるプロトタイプになる前のものを結構つくりました。結果として、空間とビジュアルがうまく合わさり、場所によって表情が変わるフィジカルの要素を伴った表現に落ち着きました。

杉山:企業において自主的な活動は後回しになりがちですが、企業間コラボは結構大事だと感じています。相手がいると「やらなきゃいけない」という緊張感が生まれるわけです。これが意外に大きな促進力に繋がるんです。

後藤:それは、すごくありますよね。先ほど杉山さんがおっしゃったように、身内だけだとどうしても馴れ合いになってしまいがちですが、FIGLABさんと組むことでうまく機能しました。

しかし、共創するにあたり悩んだのはゴールの設定です。プロトタイピングはお金をかければグレードアップするし、時間をかければ良いものができますが、お金も時間も限られているので落とし所が難しい。なので発表日やイベント展示というエンドを決め、そこに向かって制作を進めました。

タジリ:NOMLABの場合、ブランディングによる付加価値が付いて間接的に受注に繋がるという話がありました。アマナとしては、プロトタイピングをつくる意義はどんなところにあるんですか?

杉山:FIGLABも最初は自社の研究費でやっていたところから、クライアントから仕事をもらうサイクルに転換できたことが成果のひとつです。

タジリ:FIGLABの事業として?

杉山:そうです。一方で、オリジナリティや本当の強みが何か聞かれたら答えられない時期がFIGLABとしても、僕個人としてもありました。その環境を打破するためにNOMLABさんとの共創があったと僕は思います。本当に自分たちがやりたいことに対して、主体的に動く姿勢を見せられたと感じていますが、どうですか三井所さん。

三井所:そうですね。プロトタイピングラボがうまくいくかどうかは、個人の熱量も大きい感じがします。

後藤:FIGLABは会社からのミッションではなく、社員が自発的に立ち上げたんですか?

三井所:そうですね。テクノロジーに注力するチームとしてFIGLABが立ち上がりました。年間活動予算の確保とクライアントワーク、プロトタイピングプロジェクトは同時並行で進んでいますが、FIGLAB独自のプロジェクトの場合は社内プレゼンテーションをして会社に許諾を得た上でつくっています。

杉山:僕はもともとテクニカルディレクターとして入社して、いまはFIGLABの活動をしながら、企業ブランディングや新規事業開発などもしています。所属していた部署のデジタルチームほぼ全員がそれぞれのクラアイントワークをやりながらFIGLABを兼務しています。

タジリ:話は変わりますが、後藤さんは作家としての表現と企業や行政から依頼されるコミッションワークと、制作のアプローチは変えているのでしょうか?

後藤:制作のスタントして基本的なところは同じです。ただ自身の制作においては「動くとは」「時間とは」といったような「問い」から始まっています。ですので、個人の制作はゼロからつくり始めるのに対して、コミッションワークでは既存の作品をベースにコラボレーションするという形が僕は多いです。いずれにしても「なぜそれをつくるのか」という思想が合致することが大切だと思います。

タジリ:それぞれの活動で役割も変わってくると思うのですが、そのなかで気づいたことは何かありますか?

後藤:そうですね。これまでの活動を通じて感じたのは、やはり立場や専門性によって発言の力が変わってくるということです。例えば、エンジニアが技術面の話をするとすごく説得力がありますよね。どちらの方が優位だということではなく、自分が何者かということを認識しながらそれに見合う発言をすると受け取られ方は違うと思います。

タジリ:FIGLABのふたりも体験がありますか?

杉山:このような展覧会をやることで、まさに自分たちが何者でどういうことがしたいのか、ある程度人格が主張できる状態になったと感じています。そこに共感してくれる人と新しい仕事が生まれることもありますしね。

タジリ:表現することに対して、他人から評価されたり、説明を求められたりすることで人格がはっきりしてくるという感じですか?

杉山:そうですね。自分たちが何者なのかが見えると、相手の求めているものも分かると思います。

タジリ:三井所さんはいかがですか?

三井所:僕はもともと工学やロボットがメインですが、自分のやりたいことを貫いてロボットの作品を展示してきました。「アマナでもロボットができる」というブランドを自分で築き上げている気はします。

タジリ:プロトタイプをつくるときは、どこにやりがいや楽しみを見つけていますか?

三井所:例えば、今回、NOMLABさんと一緒につくった《Material Vision(マテリアルビジョン)》は温度で色が変わるディスプレイですが、そういう見たことがないものを見てみたいという衝動が大きいです。どれだけ理想に近づけられるかという挑戦的な面も含め、すごく楽しく取り組めました。

タジリ:後藤さん、今回の展示の感想をお聞かせください。

後藤:FIGLABさんがこんなにさまざまな取り組みを行っていたことに驚きましたし、IMA galleryやamana squareといった展示スペースがあるのは強みだと思いました。また、展覧会だけで終わらせるのではなく、今回のトークセッションのように自社メディアによる企画から発信まで、トータルで設計しているのも勉強になります。企業とはどういうきっかけでタッグを組んでいるんですか?

杉山:もともと仕事でお付き合いがあったり、これまでの企業さんとの共創を見た方からご相談をいただいたり、さまざまです。僕たちも自主的にやっていくリズムがつかめてきた気がしていて、おもしろいニュースや企業の方に出会うと、一緒に何かできないかととっさに声を掛けることもあります。

タジリ:後藤さんは海外の企業や行政ともコミッションワークをしていますがそのあたりはどうですか?

後藤:国が違えばもちろん文化も違うので、同じヨーロッパでも進め方が少し異なります。国によってキャラクターが違うのは勉強になりましたし、現場での雰囲気もノリが良かったりストイックだったり、それぞれでおもしろかったですね。

タジリ:最後にお伺いしますが、タイトルで「ビジネスモデルでは語れない」と言ってはいるものの、やはりビジネスは視野に入れなければなりません。実際のところ企業間コラボでビジネスのチャンスは生まれているのでしょうか。

杉山:NOMLABさんとやっている3Dや温度で色が変わるディスプレイがビジネスとしてすぐに成立するかというと、正直なところ難しいと思います。ですが作品を好きだと言ってくれる人はすごく多い。時代的に物質が満たされているなかで、見たことのない表現に魅かれるというのはアート的な嗜好だと思いますが、まだ世の中にない新しい表現に価値があるのだという可能性を感じています。

タジリ:三井所さんはどうですか?

三井所:僕も活動自体が直接、仕事になるとは考えていませんが、こういう展示に興味のある人たちが集まり、そこにコミュニティができて、そこから別の仕事に繋がっていく。価値観の近い人たちが集まっているので、何か別のことをやるとおもしろいことができたりと、メリットはすごくあると思うんですよ。だから、今回のように展示などで多くの方に見てもらうことはすごく大切だと思っています。

タジリ:万人に向けて伝えるのは難しいけど、アウトプット先を限定すればそこに価値を提供することができるイメージはありますね。最後に、後藤さんはいかがですか?

後藤:ビジネスチャンスは生まれると思います。先ほど、ご覧いただいた《SQUEEZE MUSIC》を展示したとき、ロイター通信のジャーナリストが映像で撮って世界配信をしてくれました。すると、いろんな国から問い合わせがあったり、その動画が数百万回再生されて拡散したり、新たなチャンスに繋がりましたね。

ただ、そのチャンスをどうリアルなビジネスとして結び付けるか、というのは課題としてあります。だからプロトタイピングを進めていくには、ものをつくれる人もそれを広げる人も、実は同じぐらい重要な存在なんだと思います。

タジリ:互いに特化したクリエイティビティを活かし合うことで、片方だけでは成し得なかった共創が実現されることが分かりました。プロトタイピングし続けていれば、より多くの人の目に留まり、さらに意外性の高い共創が誕生していくかもしれません。みなさん、本日はどうもありがとうございました。

![]()