vol.47

私たちの未来都市を自然とコミュニティから考える

第2部|変わる、ワークスタイルとコミュニティ

Photographs by Kelly Liu

Text by Yuka Sato

「WeWorkギンザシックス」で行われた「H(エイチ)」のイベント「私たちの未来都市を自然とコミュニティから考える」の第2部です。

第1部に引き続いて建築家の豊田啓介さんと、WeWork/Powered by We ジェネラルマネジャーの真田年幸さん、都市をテーマとした雑誌『MEZZANINE』編集長の吹田良平さんをお迎えしました。海外事例を交えながら、ワークスペースや都市、コミュニティのあり方について語っていただきます。

>>「社会、プロダクト、都市に転換できる『ボロノイ図』って何?」はこちら

タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):それでは2部を始めていきたいと思います。2部ではワークスペースやコミュニティなど私たちの身近な世界に入り込んで、都市を考えていきたいと思います。では登壇者の方をご紹介します。建築家の豊田さん、WeWork/Powered by Weのゼネラルマネジャーの真田さん、『MEZZANINE』編集長の吹田さんです。

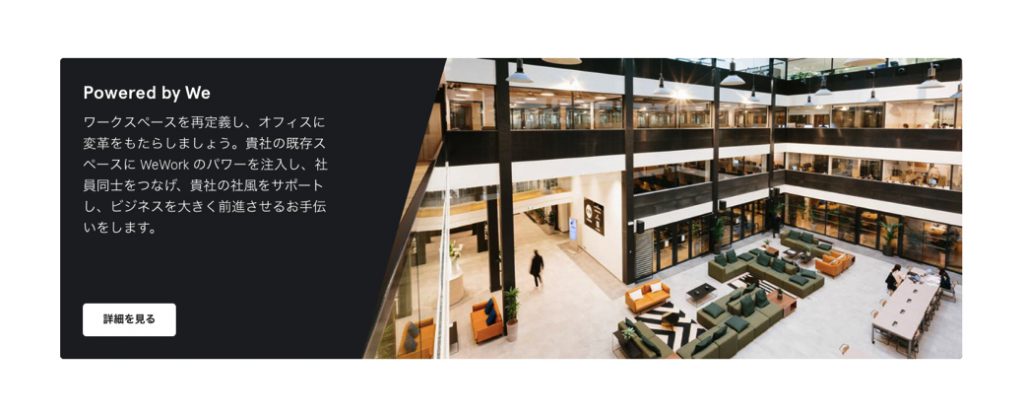

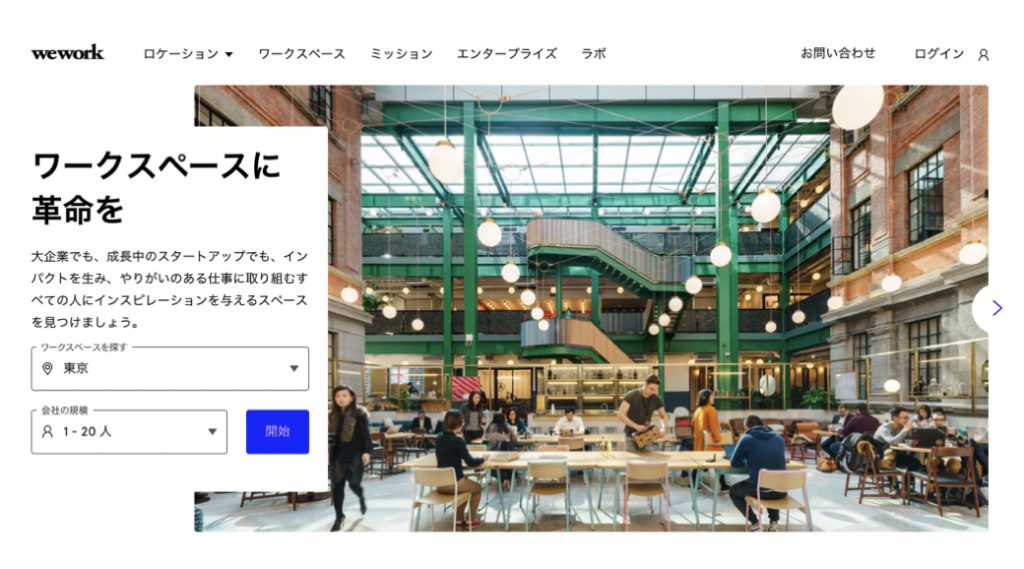

真田年幸(WeWork、Powered by We ジェネラルマネージャー/以下、真田):こんばんは、真田です。WeWorkのビジネスラインのひとつである「Powered by We」は、WeWorkの世界での実績や経験値を元に日本の大企業のワークプレイスを変えていくコンサルティングファームです。

コンサルティングとデザインだけでなく、実際のオペレーションまで伴奏するパッケージをいろいろな企業さんに提供させていただいています。元々は長くデベロッパーにおりましたので、少しデベロッパー的な視点が入るかもしれません。

吹田良平((株)アーキネティクス代表取締役/『MEZZANINE』編集長/以下、吹田):吹田と言います、こんにちは。都市開発の構想策定および、都市をテーマとした雑誌『MEZZANINE』を制作しています。

『MEZZANINE』は現在3号まで出ていて、編集方針は「Urban challenge for Urban change」。都市のアップデートに向けて、都市を舞台とした創造的試行錯誤を世界中から集めて、みなさんにお届けしたいと考えています。都市を考えるに当たって何らかのインスピレーションになれば幸いです。

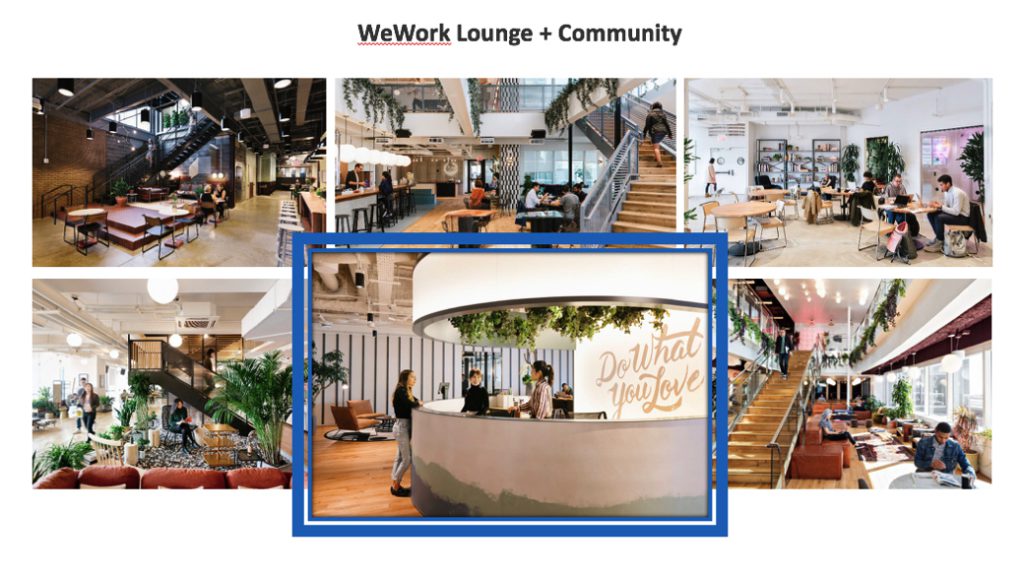

タジリ:昨今、日本でもコ・ワーキング・スペースやサテライトオフィスなど、ワークプレイスが多様化してきました。また、さまざまな規模感でWeWorkをはじめとしたコ・ワーキング・スペースができています。はじめに、世界のコ・ワーキング・スペースについてどんなものがあるか見ていきましょう。

吹田:前提として「コ・ワーキング・スペース」とは守備範囲の広い言葉ですよね。まず対象別では、スモールビジネスの事業者を狙ったコ・ワーキング・スペースなのか、スタートアップ狙いなのか、大企業狙いなのか。さまざまなタイプがあると思います。一方スペースの事業主体側も、ホスピタリティビジネス寄りなのか、ベンチャーキャピタル(VC)やアクセラレーション寄りなのか、あるいは不動産事業なのかによってスペースの性格は異なります。何を目的に設置されているコ・ワーキング・スペースなのか、冷静に見極める必要があると考えています。

これはSOHO HOUSEが提供する、ロンドンの「SOHO WORKS」です。私はこれは、ホスピタリティビジネスだと考えています。SOHO HOUSEはクリエイターやアーティスト向けのメンバーシップクラブですが、あくまで自分たちのメンバーシップに対するサービスの一環としてSOHO WORKSがつくられました。2017年のことです。入居者同士で切磋琢磨したりアイデアの新結合を狙うよりも、いかにラグジュアリーで贅沢な時間を提供するかに重きが置かれています。

真田:SOHO HOUSEは、確かに非常にラグジュアリーな趣で、ソーシャルクラブ(類似の関心を持つ人の集まりのこと)のようなものを提供しています。香港やシカゴなどにもオープン予定で、これはコ・ワーキング・スペースであると同時に、一種のラグジュアリーなメンバーシップでもあり、ソーシャルクラブなんです。場所によってはソーシャルクラブだけの機能を持ったものもありますし、ホテル形式になったものもあります。それぞれの機能でしっかりビジネスが回せるように、世界でブランドを構築しています。

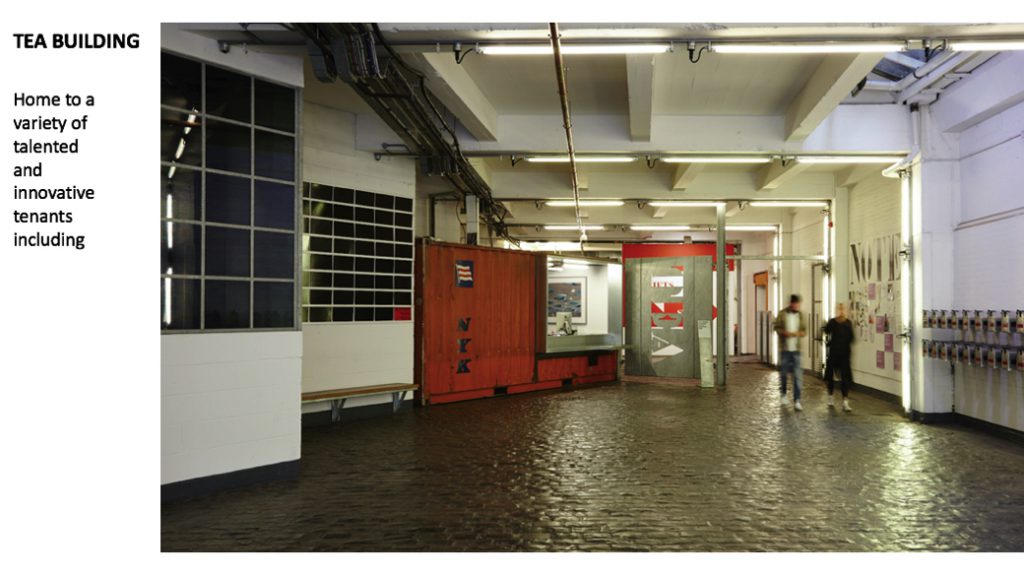

吹田:次にご紹介するのは、イギリスの「TEA BUILDING」。クリエイティブ系企業に限定して、入居者を集めているビルです。ソロワークやアーリーステージを収容するコ・ワーキング・スペースとは異なり、もう企業として確立した、しかもクリエイティブ産業系にフォーカスしたオフィスビルです。このようなオフィスビルは北米に少なくないのですが、こうしたところでは、特段テナント同士、ワーカー同士の連携イベントなどは行われておりません。下手なギャザリング誘導はノイズにしか感じられない層もいるわけです。以上、どちらも極端な例を持ってきましたが、コ・スペースの幅の広さが伺い知れればと思い持ってきました。

真田:日本でいうと、横浜の「万国橋SOKO」のようなイメージを持っています。元は物流倉庫として使用されていた万国橋SOKOは、その大きなスペースを活かし、オーナー側が非常に安価で長期に、クリエイティブな企業に貸し出しをしている。TEA BUILDINGは、オーナーサイドが入居企業をしっかりキュレーションをしているので、非常にユニークな企業がミックスされた場になっていますね。

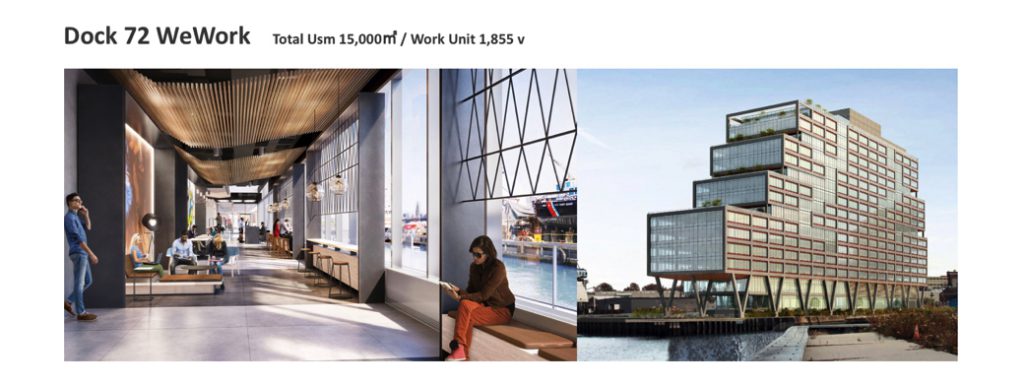

私からはWeWorkの事例をいくつかご紹介したいと思います。いま、ブルックリンのネイビーヤードで、造船所跡の大規模な開発が行われているのですが、そこに今年10月オープン予定なのが「Dock 72 WeWork」です。

真田:Dock 72 WeWorkは、地域のデベロッパーと一緒に共同開発を行っています。ビル自体は6万平米で、そのうちの2万平米がWeWork。単純にオフィススペースだけでなく、ウェルネスやダイニングを入れた、新しい形のコ・ワーキング・スペースだと思います。

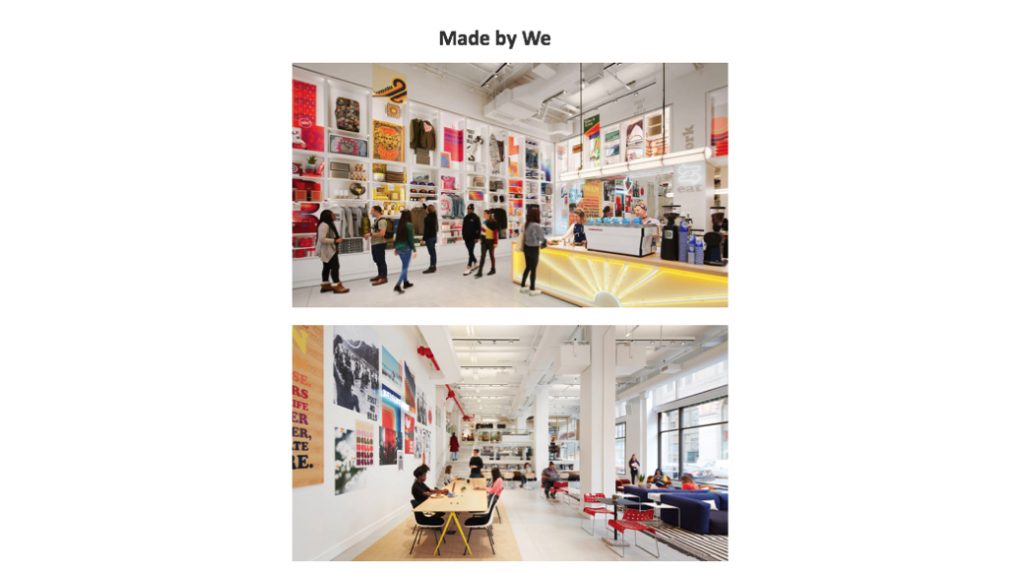

もうひとつご紹介したいのは「Made by We」です。日本にはまだ入ってきていませんが、カフェ、コワーキング、リテールが一緒になった業態です。インターネットで契約する形のメンバーシップではなく、現地に行ってすぐに短時間だけ使える新しいシステムも導入されています。カフェで仕事するよりも、きちっとしたところで1〜2時間仕事をしたり、会議室だけを使いたいときに利用されています。

カフェエリアの壁面には、「Weブランド」のステーショナリーやトレーナーなどが販売されています。WeWorkとコラボレートしたい企業と「Weパフューム」をつくったり、さまざまなトライアルが行われていますね。上の写真はニューヨークのマンハッタンにある1号店です。

タジリ:真田さん、ありがとうございます。真田さんから打ち合わせで伺ったのは、WeWorkはグローバルのデザインがあって、国ごとのデザインがリージョナライズされていると。デザインはAIで自動的に設計ができる、みたいな話もされていましたね。

真田:そうですね。リージョナライズで言えば、そこの小上がりにあるテーブルは日本にしかありません。一方、香港のWeWorkに行くと、壁が中国っぽい柄のタイルを使っています。世界420カ所をカバーしてきたWeWorkですが、これからさらにリージョナライズが進んでいくと思います。

3年前までアメリカにしかなかったWeWorkは、いまや世界に広がってきました。これまではニューヨークの本社がコントロールしてきたわけですが、これからは各国・地域において、施工とマネジメントも一緒に考えながらリージョナライズすることが必要です。

タジリ:これは豊田さんに伺いたいのですが、コンピューテーショナルデザインの観点で、リージョナライズを考えると、各国の技術の差も踏まえてデザインをさていれるのでしょうか。

豊田啓介(建築家/noizパートナー/gluon共同主宰/以下、豊田):そうですね。例えばアメリカは、現場の職人さんに技術がそれほど蓄積してるわけではなく、最小単位が「インチ」です。それを基準に、2分の1、4分の1、8分の1インチ……と割っていくため、絶対単位がありません。僕らがいくら「64分の1インチ」と書いても「できるわけないだろ、うちは4分の1インチが最低単位だ」と言われてしまいます。

対して、コンピューテーショナルにデザインすることとデジタルファブリケーションを組み合わせることで、うまく工夫すればデザインから施工まで、解像度が一気通貫に絶対的に計算できるようになります。現場の能力よりもコンピューテーショナルなデザインの解像度が高ければ、それは社会的な価値になります。日本はまだ職人さんの技術が高いため、職人さんに頼った方が現状は価値が高い。コンピューテーショナルにやる必然性が高くないのですが、10年後、現場の職人さんの能力よりもコンピューテーショナルな手法の解像度が高くなったとき、このままいくと蓄積が全くない状態でその状況を迎えることになってしまいます。アナログなやり方も大切ですが、コンピューテーショナルな方法とどう使い分けるか、意識してノウハウを蓄積しておくべきだと思います。

真田:補足すると、WeWorkは建築のあらゆる工程をデジタル管理するBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)というシステムを使っています。しかし、日本の設計事務所に渡すときはソフトが異なるため、変換が必要です。非常に無駄な作業が発生しているんですよね。

豊田:僕はWeWorkをテックカンパニーだと思っています。BIMのコンサルティング・実装の専門チームが立ち上げた「Case」という企業を、WeWorkが買収したタイミングでガラッと変わりました。データを取って、あるパラメーターに応じて平面を生成するといったオフィスのデジタル化をやり始めたところから、WeWorkのいまの展開が既定路線になっていったと思います。

僕が注目しているのは、そういったコンピューテーショナルデザインやシステムのデジタル化がどう新しいデザインをつくるのかです。WeWorkは 仕組みや成り立ちがAirbnbやUberと非常に似ています。Airbnbはネットワークの技術で、ホテルという「枠」と「機能」が固定されていたものを離散化させることで、家がホテルになったりホテルが家になったりと、ニーズに応じて流動化させることを可能にした。Uberも「タクシー」という固定枠を流動化、離散化することで、ネットワークを使ってドライバーとユーザーを直接つなげる仕組みをつくり上げた。

WeWorkも同じように、これまで「固定床」として不動産で年単位で借りなくてはいけなかったものを離散化して、必要なときだけ必要な場所で必要なものを、場所的にも時間的にも最小単位で流動的に使えるプラットフォームをつくりました。

しかしここでポイントなのは、WeWork もAirbnbもUberも、物のそのもののデザインには変更を必要としないわけです。これはデザインの根本的なパラダイムシフトだと捉えていて、これからは物という三次元のデザインそのものではなく、情報や機能などより高次の価値を取り込んだ次元のなかでデザインを考えることが本質になっていく。その結果、空間のXYZ次元のなかには変化が生じないようなデザインのイノベーションも起こり得るわけです。それは、デザイナーにとってある意味悪夢のようですが、僕はむしろそこは可能性だと思っています。

タジリ:ここからはもう少し大きな単位で考えていきたいと思います。良い建物、良い場所があっただけでは都市は機能しません。そこに良い循環を生むコミュニティが必要でその事例を見ていきたいと思います。

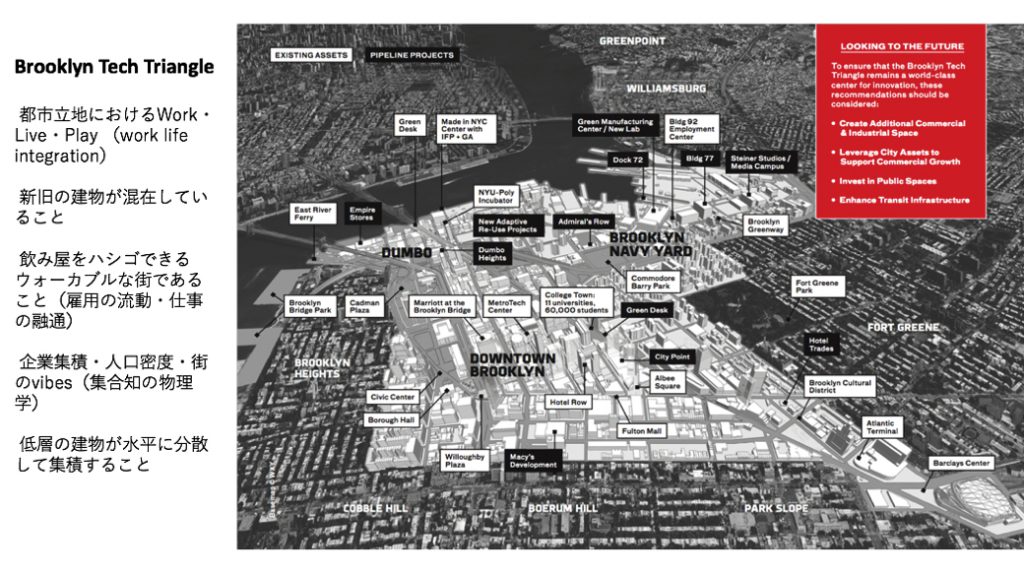

吹田:まず私から都市の例をお話します。これは水平分散型のイノベーションディストリクト「Brooklyn Tech Triangle」です。Brooklyn Tech Triangleは、ブルックリンにある3つのBID(Business Improvement District;ダンボ、ダウンタウン・ブルックリン、ネイビーヤード)が製造業の街というかつてのDNAと工場跡などのアセットを活かして、IoT時代のモノづくりの街として再生を図ろうとアライアンスを結んだ例です。青写真はニューヨーク市の外局であるニューヨーク市経済開発公社によって描かれたものです。目的はもちろん地域経済の繁栄・雇用創出です。

Brooklyn Tech Triangleが、地域で働くワーカーたちにとったアンケートがおもしろかったので紹介します。まず、ブルックリン所在企業の約7割は、社員の半分以上が同じブルックリンに住んでいる。さらに3分の1の企業は全従業員がブルックリンに住んでいる。また、企業の3割弱はモノやサービスをブルックリン内で調達している。ブルックリンを選んだ理由は賃料の安さ、交通の便、街の雰囲気、同種の企業が集積している点を挙げています。

アイデアをビジネスの源泉にしている層によくある集積効果、つまり集合知の物理学ですね。そこには何か思いついたら挑戦しないと逆に変な目で見られるくらいのバイブスが漂っているはずです。

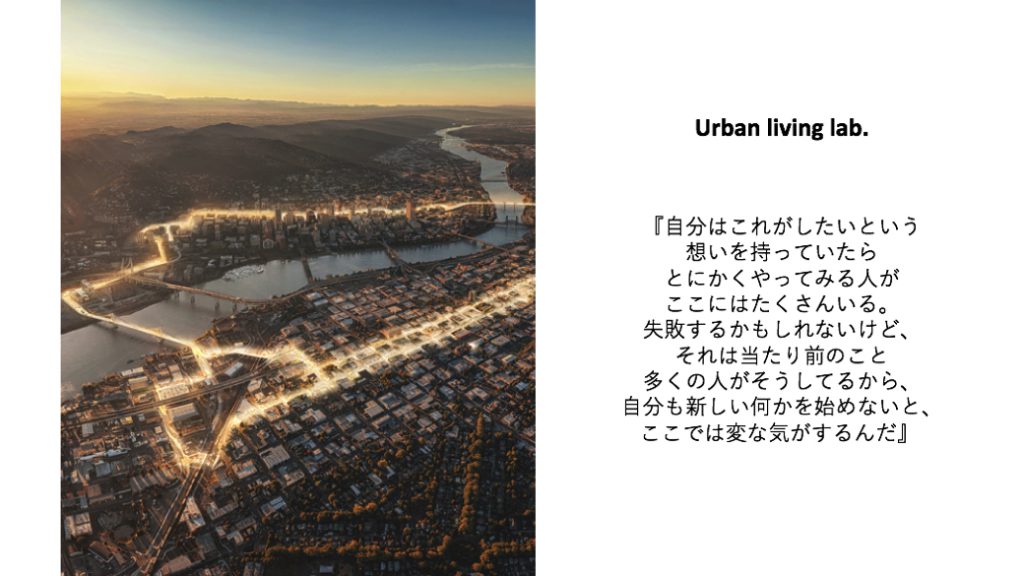

私は以前、『MEZZANINE』でオレゴン州の街の人にインタビューを行ったことがあります。ポートランド市は人口70万人ほどの地方都市ですが、ブームタウンとなった要因を尋ねたインタビューに対して、ある人が「われわれの街は、まだ若いから実験の最中なんだよ」と答えてくれました。創造的な生業の人が同種の人の下に集積するのは想定できましたが、そうした人種はむしろ、新しい試みを法で規制するんじゃなくて、後方支援しちゃうといった行政主体の都市経営の姿勢に共感して集まったと知ったときは、我が意を得たりでした。都市自体がヤンチャしているんです。その結果、10年前56万人ほどの人口だった同市が、いまでは70万人まで急成長しているのが腑に落ちたんです。

タジリ:東京も10年ほど前に、清澄白河など東京の東部の下町エリアが「イーストトーキョー」として盛り上がりましたよね。何も無いところに、クリエイティブな人たちが集まって、自分たちが街をつくっているんだみたいなムーブメントがありました。

豊田:清澄白河の場合は物流倉庫が多くあって、特殊な空間がある程度マスな単位で空いたんですよね。そこにギャラリーなどが入っていった。ある地域のスケールで特徴ある温度差が生じないと相応の“熱”って動かないので、それがポイントだったかと思います。

例えばある程度の大きさで、まとまった特徴のある安い物件が出る。安くて大きな部屋が欲しいアーティストみたいな人がマスで集まり、そういう人たちが集まるカフェができる。ある程度マスとして見たときに、場所としてのキャラクターやモノに刻み込まれた歴史があることが、むしろこれからデジタル化が進んだ先で、より重要な街のポテンシャルになっていくのだと思います。

豊田:いま、一度価値が落ちた地域が再開発で地価が高騰し、高級化しつつ“独特のにおい”を失っていく「ジェントリフィケーション」が世界中で進んでいます。ブルックリンだとイースト・リバー・フェリーが就航を始めて格安でマンハッタンと行き来できるようになった影響で、フェリーのルートであるグリーンポイント、ウィリアムズバーグ、ネイビーヤード、ダンボといった、昔は地価が低く治安も悪かった川沿いで、ものすごい勢いで起きていています。地価の高騰で税収は上がるし企業誘致も進んで治安も良くなる。ニューヨーク市は特に、さまざまな民間の知恵を使いながら戦略的な核づくりがうまいですよね。同時にどこにいってもハリボテ式の似たようなコンドが立ち並ぶ、いろいろな街の“らしさ”が犠牲になっていくのも事実です。

例えば吹田さんはポートランドを日本に紹介した功労者でもありますが、ポートランドでも同じ現象は起きていますよね。どうご覧になられていますか?

吹田:ご指摘の通りで、カリフォルニア州の不動産の高騰がヤバイ。年収10万ドルプレーヤーが家を持てない状況で、そのしわ寄せがオレゴン州に及んでいます。都市再生を推進してきた市の経済開発局が解体され、街には路上生活者が増え、旧市民の少なからずが郊外に追い出されたと、ラピッドグロースの弊害が問題となっています。アメリカで初めて、アパート賃料の値上率の上限を定めた州法が今年制定されました。

ただし、ジェントリフィケーションがすべからく悪かというと、これは都市経済の発展によって生まれた副産物です。都市の時代において都市経済をどう活性化させていくのが最適なのかを考える過程であり、その意味でも血を流しながら実験をしているんだという見方もできます。

真田:そもそもジェントリフィケーションの動きは、アーティストやクリエイターが安い家賃だから住み始め、カルチャーが醸成されて文化的アセットが高まり、街の価値が上がっていくことで起こります。一方で、日本は最初からデベロッパーが出てきてしまうんですよね。だから、カルチャーに根付いてブームタウンになるプロセスが、日本の場合はなかなかないといつも思っています。ニューヨークなど他の都市とどういう差があるのでしょうか。

豊田:2000年代前半にウィリアムズバーグに住んでいましたが、当時はまだアーティストっぽい人からヒスパニックなおじちゃんまで、何をしているのかよく分からない人が平日の昼間からたくさん路上にたむろしているのが日常だったんです(笑)。でも、なんかそれぞれなりの良い暮らしをしているんです。ニューヨークって、ああいう多様性を受け入れる懐がいろんな意味で深くて、それがいろんなものが宿る場所ごとの温度差を常に維持している。やっぱりすごい街だと思います。

例えばシリコンバレーだとそうはならなくて、明らかにお金はあるけど、少なくとも建築として読み解けるような文化的な厚みって、驚くほどないですよね。サンフランシスコ市内には一部おもしろいエリアもありますが、ほとんどの建物はハリボテでありふれたデザインのものばかりです。街の文化的な厚みって、やっぱり数世代を経た蓄積が必要で、単純に単期の金だけでつくれるものではないんだと思います。

豊田:街は、河川において向こう岸に渡るのに適した場所や港など、何か特徴を持つ場所にできたりします。そういった街を構成する「特異点」のようなものをいかに見つけて引き出すか、私はコミュニティスペースをつくる際にも、いかにそういう特異点を活かすかが重要だと考えています。そのきっかけは土地の歴史でも建物の特徴でもテクノロジーでもなんでもいい、多くの人が共有できるストーリーが宿る宿りしろみたいなものをつくると、使っている人が特異点を起点に活動が展開しやすくなる。デザインって、その誘発装置みたいなものだと思うんです。

真田:WeWorkでは、上下階をつなぐ階段を多用しその周辺にパントリーなどを設置しているんです。人が自然に集まるような仕掛けをつくり、コミュニティを醸成しています。

Powerd by Weで企業のオフィスをつくり変える際にも、ロビー空間と奥にあるワークプレイスをある種ミックスしたり、休憩室や階段は真ん中に持っていくなどの提案をします。特に大企業さんは真ん中にデスクがずらっと並んで、端の方に休憩室やパントリーが追いやられていることも多い。人と人が交わりコミュニティを生む空間は、真ん中にあるべきだというのが、基本的にWeWorkの方針です。

タジリ:いかに人が交わるきっかけを生めるかが重要なのですね。豊田さんからは先ほど「ストーリー」という言葉も出ましたが、街にストーリーが必要とすれば、それは誰が推し進めるものなのでしょうか。

豊田:不特定多数の多くの人によって、つくられていくものだと思います。僕は埋立地のニュートラルな街育ちです。国道14号線を隔てた向こう側が昔の漁師町だったのですが、その集落の、蓄積されたストーリーをどうやったら“デザイン”できるのかに興味を持ったことがきっかけで、コンピューテーショナルデザインに興味を持つようになりました。 いろんな人の想いがこもった結果としての「形」ってあるじゃないですか。それは、僕らがデザインできない集合知の発露で、形だけを真似してもオーラが残らない。でも、コントロールできない複雑さの結果として生まれたものには、ストーリーが宿り得るんじゃないかと思うんです。で、いまいちばんそういうアプローチに近い手法って、コンピューターなんだろうなと。

ブルックリンのような街は、デフォルトで形と匂いと素材が圧倒的なストーリーを持っています。それらをいかにうまく引き出すか、消す方向にいってしまうかをどう手法として、社会が価値として共有してデザインしていくかが重要です。既存のストーリーを引き出すだけでなく、もちろん新しいストーリーをつくることも考えられますね。そしてこれからの時代、それはひとりのデザイナーや建築家がつくる造形よりも、集合的に人々によってつくられていく、メタなものになっていくのだと思います。デザイナーはそのメタなデザインをコントロールする職能へと拡張していくんです。

タジリ:まだまだ話し足りませんが、お時間となってしまったのでこちらで終わりにしたいと思います。本日はボロノイ図などの話から、これからの都市やコミュニティづくりについて考えるヒントがたくさん得られたのではないんでしょうか。ありがとうございました。

![]()