vol.37

時代性といま、写真メディアで表現できること

Photographs by Honami Kawai

Text by Kaito Yamamoto

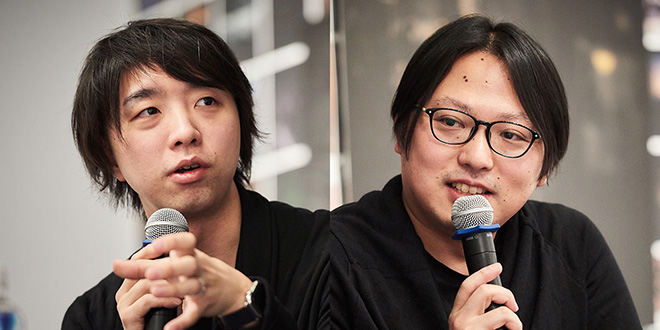

メディアアーティスト、研究者、実業家、教育者――さまざまな顔を持ち、多様な表現で来たるべき社会の有り様を提案し続ける落合陽一さん。一方で、ファッション・広告領域の最前線で活躍する、アーティスティックディレクターでありフォトグラファーのYASUNARI KIKUMAさん。今回は、落合さんがamana squareで、”写真家”として開催した展示『質量への憧憬 ~前計算機自然のパースペクティブ~』に合わせて行われたトークセッションの第1回目です。おふたりに、多様化する写真に対する価値観と日本のフォトグラファーの今後の伸びしろについて、「光」を軸にお話いただきました。

新居祐介(アマナ執行役員/以下、新居):本日はお越しいただきありがとうございました。今回エイチでは、落合陽一さんの「質量への憧憬」展とコラボしたトークセッションを開催することとなりました。メディアアーティストとして活躍されている落合さんがなぜ写真を撮るのか。今日はYASUNARI KIKUMAさんと、「写真メディアで表現できること」というテーマでお話いただきます。

落合陽一(メディアアーティスト/以下、落合):以前、別のイベントでKIKUMAさんの光の世界観に惹かれ、光のことについて詳しくお話を聞きたいと思って、今回この場を設けてもらいました。KIKUMAさんをいまの世界観に導いたものは何ですか。フォトグラファーになったきっかけを教えてください。

YASUNARIKIKUMA(アーティスティックディレクター、フォトグラファー/以下、KIKUMA):僕は高校を卒業してからニューヨーク、パリに行きました。20歳でパリに行ったときにストロボ1灯でファッションフォトの撮影をしている日本人に会ったんです。イタリア版『VOGUE』の撮影で、その写真がすごく格好良くて印象的でした。その後、彼に何百回って電話をしていたら、あるとき現場に呼んでもらえることになったんです。それをきっかけにファッションフォトグラファーを志すようになって、独学でパリで写真を撮り始めました。

パリで日常を過ごすうちに写真は絵のように構成を組み立てて描くのではなく、連続する時間軸のなかでどこで切り取っても成立することに気づきました。そこから、自分が綺麗だと思うタイミングで自由に切り抜く感覚が好きになっていきましたね。

パリは身近にアーティストがいて意見がもらえるんです。だから、写真を撮って見せると何らかのフィードバックがもらえる。そんな経験をしているうちに、自分のつくりたい作品を手掛け始めました。それで23歳のときに日本に戻ってきて本格的に広告の仕事をするように。それから17年間くらいファッション業界にいます。

落合:今回聞きたかったのが、これだけスマホで綺麗な写真が撮れる時代に、フォトグラファーはどんな写真を撮ればいいのかという点です。スマホの写真と機材を使って撮った写真は何が一番違うのでしょう?

KIKUMA:簡単に言うと、光や温度を表現できるか、できないかの違いですかね。

落合:確かに。スマホは内蔵されているセンサーもレンズも小さいから、空気感を表現するためには、コンピュータに入れて編集したり、フィルターなどの小物を使ったりして工夫をする必要がありますよね。

KIKUMA:その工夫をしなくても空気感や温度を撮れるのが、機材を使ったプロの写真ですよね。

落合:ちなみに、機材を使って撮るときはどんなことにこだわっているんですか?

KIKUMA:何がベストな表現になるのか考えますね。撮りたい写真を撮るには、「何の機材を準備したらいいのか」「どういう光の当て方をすればいいのか」を常に考えています。この「考えること」がスナップ写真との違いです。スマホで撮る写真では、ここまで意識しませんよね。

落合:プロの方は常に意識していると思うのですが、その光の当て方についてどういう経験を積んできましたか?

KIKUMA:簡単に言うと、日常生活で光をどう感じるかといった経験の積み重ねです。あとは、目の前の光が写真にはどう映るのかを考えることだと思います。

去年、ZOZOの前澤さんが買った長谷川等伯の屏風の撮影をお願いされたことがありました。そこで考えていたのは、現代の美術館と数百年前に描かれた家屋での光の入り方の違いです。美術館に飾ってある屏風って基本的に上からの光だけですが、昔の家屋は庭の白石で反射した太陽光が斜めに入るんです。また、夜は灯篭だから光が低い。そういう光環境で見ていたものを写真にしたらどう映るのか、ということを考えながら撮影しました。

落合:おもしろいですね。昔、京都の西本願寺で白石の光が反射する明るい庭から暗い舞台を見たら、目の瞳孔が閉じたことで、視界が急にシャープに見えるようになったんですね。能の舞台も低照度状態で見た方が刺繍がきらびやかに見えるといったことがあります。そういった経験から、暗いところから見たら作品はどう見えるのか、ライティングはどう組むのかといったことを展示でも考えるようになりました。

落合:写真では真上からの光だけで撮ると、平面的で時間の動きを感じられないんですよね。KIKUMAさんはいつごろから光を意識するようになったんですか?

KIKUMA:フランスにいたときの経験が活きていて、フランスって拡散光が飛んできたり、ボケたような風景が多いんですよね。日常生活の光は上からの光だけでなくて、基本的に間接光です。だからこそ、普段から歩きながら意識的に光を観察していました。こうした積み重ねが、その後の光の見方に大きく影響しました。

落合:世界中の都市それぞれに光の色や空気感ってありますよね。カリフォルニアに立つと、そりゃFacebookのロゴはあの青色になるよなって思うんです。空気がパキッとしているから。中国は粉塵の影響で空を見上げるとモワッとした空気が広がっていて、自然光なのにスタジオで撮ったみたいになるときがある。とにかくそういった空間がおもしろいですね。天候や気候、光の入り方といった空間を構成する要素で街の雰囲気が変わります。

東京にも光の多様性がありますよね。昭和のころからある街並みだと、錆びていたり、工事中だったり、並んだアスファルトに横から差してくる光がある。

落合:他にも例えば原宿だと、コンクリート、石畳、植物と、ある程度開かれた道の空間がつくる光の反射がある。パリと東京で一番違うところはどこでしょうか?

KIKUMA:街の色ですね。パリも灰色ですが、東京の灰色とはちょっと違う色味です。コンクリートなのか自然の石なのか。そもそも緯度が東京よりも高くて、北海道ぐらいです。また、日本には四季があって湿度が高いけれど、海外はだいたい湿度が低い。そういったところも光や色の違いに表れています。

落合:写真を撮るときに、スマホのカメラと従来のカメラとでは表現のあり方が違うと思うんです。スマホカメラは光を捕まえるデバイスというよりは、インスタグラムなどのSNSで絵づくりするコミュニケーション装置ですよね。そのせいかインスタで公開されている写真には、「誰かが決めた綺麗なものを撮らないといけない」感がある気がして、僕は苦手になってきました。

ちなみに、2000年代の写真と、SNSを中心としたインターネット・カルチャーが普及した2010年代の写真とでは、どのように変わってきたと思いますか?

KIKUMA:ファッションで言うと、SNSが出る前は「アート」と「カルチャー」と「ファッション」の3つがそれぞれ競争し合っていたのですが、SNSが出た瞬間に全て「SNS映え」になっちゃった。だからいまのSNSの写真は昔の写真と違って、綺麗なものだけしか写っていないんですよね。僕は写真なら、もっと汚いものが写っていていいと思います。

落合:そうですよね。綺麗なものだけを映すなら、絵を描けばいいと思います。

KIKUMA:そう。CGとかでもいいし。そこがすごく違うところで、明確な境界線ですね。

落合:僕はSNSをひとつのカルチャーだとも思っていて。例えば、僕はお台場にあるチームラボの展示が大好きなんですが、あの展示には写真を撮ったときよりも、撮った写真をインスタに上げた時点で作品として成立するなと思わせる瞬間があるんです。プロジェクターで投影された展示は、僕は目が良いので、僕の視力だとピクセルが見えない距離まで引かないと気持ち良く見れなくて、実物ではそれが3メートルぐらいなんですが、インスタ越しだと2メートルくらいの距離まで寄れるんです。ピクセルが気にならないぐらいまでプロジェクターの解像度が向上すれば、インスタを介さずに肉眼で見ても気持ち良いかもしれませんが……。

つまり、対象物の距離と解像度の関係は時代によって変わるということです。いまのSNS上の写真は、とにかく高い解像度でパッキリと見えることが重要ですが、チームラボの展示では「ちゃんと空間を切り取れているかな?」と観客自らが自問自答しながら、自分なりの心地良い距離感の写真を撮ってインスタに載せていく。この行為にはすごく批評性があるし、2019年の象徴的なストーリーだと思いました。

落合:ところで、日本や海外のセレブリティを撮ったりしていますが、違いはどこにありますか?

KIKUMA:日本は事務所の力が強いですが、海外の人たちは個人が意見できる環境で「どうぞお好きに」「あたしがあなたを選んだから任せるわよ」というスタンスです。

落合:決定権がセレブリティにあるか、フォトグラファーにあるかの違いも大きいんですか?

KIKUMA:分かりやすいところでは、海外は肖像権より著作権の方が強いんです。だから写真を撮るフォトグラファーの方が強い。でも日本は肖像権の方が強いから、フォトグラファーだからといって意見は通らないんですよね。広告写真としては大きな違いです。

落合:クリエイティブの方が強い状態でないと、本当に良いものはつくれないですよね。

KIKUMA:だから海外で広告の仕事をやると、だいたい4〜5回くらい契約書にサインしないといけない。海外だと写真家の力が強いから、いろいろと守秘義務や使用可能な範囲を最初に明確にするんです。その代わり、制限のなかではどんな表現をしてもいい。でも日本は写真家の力が弱いからそんなことはしません。後から契約書が出てくることもあります。

落合:僕は写真メディアは、撮る側がクリエイティブをもっと優先しないといけないと思うんですよ。いまはアプリの「SNOW」みたいなフィルター補正をかけた、シワや生活感のない綺麗な写真が世の中に溢れている。どこを見ても似た写真ばかりになっているこの状況から、社会が生きづらくなっていると実感しています。

いまの時代の表現が中央値に近づいてしまう原因のひとつに、“フィルターバブル”があると思っているんです。見たい情報の泡に包まれてしまうフィルターバブルもありますが、それとは別に、みんなが同じようなSNSのフィルターを使うことで写真が似通ってきてしまうフィルターバブルが起きていると思いますが、いかがでしょうか?

KIKUMA:海外の広告の仕事では、クリエイティブディレクターという人がアイデアを考えるんですよ。その後に、セレブリティやモデルがいて、それをどう読み取って、アイデアを出してプレゼンするかが僕の仕事です。一方で日本だと、クリエイティブディレクターの下にアートディレクターがいて、そこがクライアントと方向性を決めちゃうんですよ。だから、日本の広告だと写真家は用意されたものを綺麗に撮れるかどうかだけなんです。

落合:なるほどね。もちろん日本にも優秀なアートディレクターはたくさんいますが、例えばここに綺麗なモデルがいて、こっちに商品があって、ここ全体が背景で撮られるっていう構図が重要なのであって、質感や色などのテクスチャのこだわりはそこまで重要ではないということですよね。

KIKUMA:そうです。海外だとアートディレクターは、日本で言うグラフィックデザイナーなんです。さらに、海外には写真家を選ぶプロも別にいるんですよね。日本にも写真に精通しているアートディレクターもいますが、会社という組織に所属しているというだけで、あまり写真を知らないでディレクションする人もいます。

落合:そうなると、さっき言ったフィルターバブルのような問題、例えば肌がヌルッとしたテクスチャの写真ばかりになるみたいな。社会の妄想がひとつに集まったような表現に寄っていってしまう感覚があって。個人的にはあまり健全なことではないなと思っています。

KIKUMA:「みんなが良い」というものが「良い」となるってことですよね。

落合:僕は、売れるものをつくるのと、好きなものをつくるのとでは、だいぶ違いがあると思うんですよね。例えば今回の写真集を98,000円にしたのは、僕が撮った僕の好きな写真を、本当に高いクオリティの紙と印刷で手作業も挟んで少部数でつくりたかったからなんです。みんなが見るものだったら、みんなに合わせてつくらなければいけないけれど、少しだけつくるときには自分の考えだけでつくれますから。

KIKUMA:そうですね。たくさん売れるものをつくるって、いわゆるマーケティングです。そういった写真集は、インスタで「いいね!」が付いた上位の写真から選んだ方が売れますよね。

落合:みんなが言っている“良いもの“は、スマホ上に実装されている機能から生み出されるもので、僕はそれをあんまり良いなと思っていません。でも、インスタやネットでその様子を観察していると、自分は良いと思ったことはなくても、「これで良いんだ」って思うこともありませんか?

KIKUMA:それはありますね。確かにスマホの機能はすごく便利です。だけど本当に大事なのは、「スマホの機能を使って何をやろうか」と考えることですよね。

落合:そうですね。最近は食べ物なら食べ物、風景なら風景とスマホが認識して、それっぽいライティングの処理をしてくれるから自動的に綺麗に撮れたりする。でも、そういう写真が増えていくと、結局は中央値に寄った表現ばかりになっていく。つまり、みんなが綺麗だと思って「いいね!」を付けた写真が参考にされる時代のなかで、そこからどうやって自分の撮りたい方向に寄せていくのか、これがスマホ世代の闘いだと思います。それって結構大変な社会だよなって思うんですよね。

落合:これからの日本の写真を良くしていくにはどうしたらいいと思いますか?

KIKUMA:正直、難しいですね。現代ではSNSの影響で誰かに見られる前提で写真を撮っていますよね。だから個人的には好きな写真があるんだけど、“みんながネット上で良いと言っている写真”を撮る傾向にあるのではないでしょうか。だからこそ僕は、あんまり周りを見ない人が増えてほしいです。

周りの評価を気にする文化は、ミシュランや食べログのランキングが重要視される日本の潮流にも現れていますよね。実は、あんなにミシュランが評価されているのは日本だけなんですよ。

落合:確かにヨーロッパに行くと、誰かが行った店にはむしろ行きたくないという価値観もありますよね。

KIKUMA:そう。逆に日本人は、ある店が話題になると、みんなでそこに行こうとする。

落合:以前それと同じような経験をある展覧会でしました。「どの作品が好きですか?」という質問を来場者にしたときに「どれが一番有名なの?」って小声で聞かれたので、「有名なのはあれです」って教えると、「好きな作品はその作品です」って言う人がいて(笑)。有名かどうかでしか自分の“好き”を決めることができないんですね。

KIKUMA:それも評価の基準としては、分かりやすいですよね。でも僕は、そこから脱しないと“良い写真”は撮れないと思うんです。結局みんなが撮っているものを撮ったって、レアなものではなくなってしまう。

落合:そう。だから、みんなとちょっとだけ違うことを徐々に広げていくと表現の幅が広がるし、それによって文化がつくられていきます。他人のことを気にせずに、お互い多様性を認めていって、褒め合っているくらいが丁度いいですよね。それって、アウトプットしていれば必然的に分かってくると思うんです。

KIKUMA:ちょっと話がずれますが、“良い写真”は暇な人じゃないと撮れないと思っています。僕がパリにいたときは暇だったんですよ。フランス語もしゃべられないから、何かを見ることしかできなくて、だから空を見たらひとりで「雲、綺麗」みたいにつぶやいて写真を撮っていたんです。でもこういう暇な時間を持つことでこそ、“良い写真”が撮れると思います。だから今回、落合さんのこの展示を見て、「結構忙しいはずなのに暇だったのかな」と思いました(笑)。

落合:日本の社会にいながら暇でいるためには、好きなことをやりながらフラフラしていることだと思います。僕は楽しく毎日生きているんで、いつでもどこでも写真が撮れるんですよ。「なぜ一日中忙しそうなのに、こんなに撮る時間があるんですか?」と言われますが、番組に出ても撮っています。見つけたその瞬間に撮るんです。

KIKUMA:暇かどうかはその人の時間軸ですけど、僕から見たら暇だったんじゃないかなって(笑)。

落合:その通りだと思います。その感想が聞けただけでも、「分かってくれたんだ」って思えて嬉しいです。

ただ、毎日楽しく撮っている一方で反省することもあるんです。街中で「良いな」と思うシーンと出会っても、撮影するための10秒をケチって3歩進んでしまいその瞬間を逃してしまう。あのときの、何とも言えない気持ちはなんなんだろうって思うんです。

KIKUMA:その気持ちを持つのは写真家ならではですね。その後悔が、なんか人間っぽくて良いじゃないですか。

落合:すごいショックです。でも、そのライフスタイルのなかで生きることは大切なことだなって思っています。周りを見ると、みんな意外と余裕がないんだなって思うんですよ(笑)。スマホって、僕の使っているライカよりも起動速度が速いはずなんです。だからワンタッチで撮れるのに撮らないのは、結構みんな心の余裕がないんだなと。

KIKUMA:撮ろうとする前に、「これを撮ろう!」と思える心の余裕の問題もありますよね。

落合:今回は「時代性」をテーマにして話を進めているのですが、KIKUMAさんは機材の進化についてどう考えていますか?

KIKUMA:いまはカメラがどんどん高解像度になっていますよね。でもその一方で、一枚の写真を見るときの“高解像度”がなんなのか、言い換えると「ピクセルの数だけで表すのが“高解像度”なのか?」とふと疑問に思うことがあるんです。

落合:それだよね。この展示会場のなかでは、あそこにある8Kディスプレイがスペックの上では一番解像度が高いです。でも、あれを見た後に下のブラウン管をみると、僕はブラウン管の方が解像度が高く見えるんですよ。

KIKUMA:心地良いということですか?

落合:発している情報量の多さというのは、単純にピクセルの細かさだけでは再現できなくて、時間方向の表現が必要なんだろうなと思います。僕の作品の8Kの映像は高精細だけど完全に停止していて、低解像度のブラウン管の映像は動いている。つまり、ブラウン管は時間方向の揺らぎがあることによって発している情報量が多い。

例えば、蛍光灯の下で見る像の点滅や、ろうそくの揺らぎなどからは時間経過を感じたりするじゃないですか。でも液晶ディスプレイは均一な光を出しているので、時間方向の情報量は少ない。そういった意味で、僕はブラウン管の方が時間と空間が掛け合わさって、実は“体感解像度”は高いと感じています。これからは液晶の上にわざとノイズを被せるような表現が出てくると思うんです。いまの機材はノイズそのものが少なくて、あまりに綺麗過ぎるなと思います。

KIKUMA:そうですね。いまのプロ用のカメラの解像度は最大で1億5000万画素くらいです。でも僕は、あまりにも解像度が高いカメラだと、ノイズを入れないと印刷で変になってしまうので、仕事では4000万画素くらいのカメラを使っています。

落合:確かに、確かに。

KIKUMA:気持ち良くないというか、怖いですよね。

落合:これからスマホで撮る動画の解像度もさらに高くなることを考えると、「ハイビジョンカメラで撮リ始めたとき、みんなのメイクが濃くなった」という話があるように、日常で男性でもメイクをするようになるんじゃないかと思いますし、美的感覚も変わりそうですよね。

KIKUMA:テレビの主流が8Kになったときに、メディアはどう対応するんでしょうね。

落合:8Kになると動画と写真の解像度が横並びになると思っています。つまり、写真家ぐらいこだわって光を当てないと、動画の出来栄えが機械の解像度の高さについていけない。これからの番組やCMなどの映像制作では、光に命を懸けて写真を撮ってきたフォトグラファーたちが求められる時代になると思います。

落合:メディアアートの世界では、アートと広告は全然違う領域とされていますが、写真の世界でも違いますか?

KIKUMA:広告とアートの世界ではどちらも写真をバリバリ編集しているから、「リアルな写真に価値があるか」と考えるのも何か違う。どういう表現をするかで考えたら、広告もアートも違いはないと思っています。

落合:作り手の感覚として違いがないとしたら、あとは評価する周りの人たちが、アートとして捉えるのか、広告として捉えるかの問題ですかね。

KIKUMA:そうだと思いますけ。僕は写真を見ることがある種ひとつの体験や体感だと思っていて、それがアートだと思っています。例えば茶道の世界って、お茶を飲む人は持ったときに器越しにお茶の温度を感じます。お茶の温度そのものを写真では表現できないけれども、その心地良さを写真では表現することはできると思っていて、それがアート性になると思います。

落合:ああ、なるほど。つまり、ものを間接的に見ることによって、そこに漂う空気感とか、機能・存在のような物質っぽいものを写真に込めることができるということですね。それを何かにひも付いたアートだと考えると、非常に美しいなと思います。

KIKUMA:そういう意味で捉えると、写真を見ることそのものがアートでもありますよね。

落合:なるほどなあ。深いですね。今日はいろいろと光フェチな話ができて良かったです。ありがとうございました。

新居:落合さん、KIKUMAさんありがとうございました。今回は写真メディアで表現できる光について、多様性や質感、解像度や揺らぎなどと絡めて、たくさんのお話をいただきました。まだまだ聞き足りませんが、興味深いお話をありがとうございました。

![]()