vol.14

進化するIT時代、企業はヒトに何を求めるのか

Photographs by Isamu Ito

Text by Mitsuhiro Wakayama

小学校でのプログラミング教育必修化など、2020年以降、教育のあり方は大きく様変わりしようとしています。義務教育も潮目の変化は、高等教育、ひいては企業の人材獲得や育成にも大きな影響を及ぼすでしょう。「何を学び、どう考えるか」という正解追求型の思考ではなく、「学ぶとは何か、考えるべきことは何か」という問題探求型の思考が必要です。

「新しい考え方それ自体をクリエイトすることが大切」と強調するのは、デザイン・イノベーション・ファーム「Takram」の緒方壽人さんと、サイエンスとアートをつなぐ編集者・キュレーターの塚田有那さん。

これからの時代に求められる人材育成のあり方とはどのようなものか? クリエイティビティを客観的に評価するにはどうしたらいいのか? 来場者とのインタラクティブな議論も交えたトークイベントの様子をレポートします。

緒方壽人(Takram ディレクター・デザインエンジニア/以下、緒方):「Takram(タクラム)」は自分たちのことを「デザイン・イノベーション・ファーム」と呼んでいます。現在は40人くらいの規模で、東京とロンドンを拠点に活動しています。空間的なデザイン設計からプロダクトまで、幅広いジャンルのプロジェクトに取り組んでいます。たとえば、「HAKUTO(ハクト)」月面探査ローバーの意匠コンセプト立案とスタイリング、自動車メーカーのコンセプトカーのユーザー・インターフェイス・デザインや、データビジュアライゼーションの分野などが挙げられます。たとえば、「Plank(プランク)」というプロジェクトは、2050年の日本の人口動態を視覚的に表現していますが、このようにさまざまなデータを視覚化することで有用な情報を導き出すデータビジュアライゼーションは最近注目されている分野のひとつです。

今日は教育・人材育成がテーマになっているので、それにまつわる最近の活動も紹介しておきます。NHKのEテレで放送されている『ミミクリーズ』という科学教育番組がありまして、キャラクターデザイン・アートディレクションを担当しています。この番組は、自然界や身の回りにある「似たもの探し」をとおして、共通したルールや法則、似ている理由や意味を考えるという趣旨でつくられています。

たとえば、「『ボロノイパターン』を幼稚園児にもわかるように説明するには?」といったテーマを掲げてコンテンツを制作しています。「ボロノイパターン」は、つくしの頭やヒョウ柄なんかに見られる、一見ランダムなパターンですが、実はある法則にもとづいてパターンが生成されるので、そのアルゴリズムをプログラミングしてアニメーションをつくることができます。

普段の生活のなかで、つくしとヒョウが結び付くことはほとんどないと思います。でも、そこに共通するルールを知ることでそれらが「似たもの」だと気付くんですね。そうして「具体」と「抽象」のあいだを、繰り返し行き来することが「科学の原点」なんだと監修いただいている生物学者の福岡伸一さんも仰っていました。

塚田有那(編集者、キュレーター/以下、塚田):私は編集者、キュレーターとして活動しています。特にアート&サイエンスをテーマに、これらの分野がどう結び付き、関わり合っていくのかに関心を持っています。

活動の一例として「Bound Baw(バウンド・バウ)」というメディアの編集長をしています。これは昨年度に誕生した大阪芸術大学アートサイエンス学科が運営するウェブマガジンです。世界中のアート&サイエンスの情報をアーカイブしながら、異分野間の知見とビジョンを共有することをテーマにしています。たとえばアートとサイエンスを横断するアーティストの活動や、研究機関が推進する新しいクリエイティブプロジェクトなど、いま起きている新しい動向を紹介したり、またメディアに限らずそうした幅広い物事を議論するプラットフォームをつくったりしています。

今日のテーマは「AI時代の教育や人材育成」ですが、実際のところ、まだ雲をつかむようなお話に聞こえるかと思います。近い将来の話なので当然まだ誰も経験していない、従って体系的に学べるような情報ソースやノウハウもないというのが現状です。

一方で、そうしたニーズはたしかに最近感じます。私自身、サイエンスやテクノロジーが拓く未来について語る今日のような場に呼んでいただくことが増えてきました。しかしですね、実は私、大学時代にメディアアートを専攻していましたが、在籍していたのは文学部です。

そんなまったくの「ド文系」だった私ですが、8年前ごろに当時東京大学院生だったチームと「SYNAPSE project(シナプス プロジェクト)」というサイエンス・コミュニケーションのプロジェクトを一緒に始めました。ここでさまざまなイベントを企画したり、フリーペーパーの編集を担当していたわけですが、そうしたサイエンスとの出会いががらりと私の考え方を変えたんです。

アートもサイエンスも、未知の領域やこの世界の真理を探求するという点では似ている。たとえば脳科学が探求する「私とは何か」というテーマは、アートの領域でもまさに核心になる問いです。そういう意味で、私にとっては研究者もアーティストも似たような存在だと気づいたんですね。

同時に、自分にサイエンスやテクノロジーに関する知識がなくても「問いを投げかけること」はできると思い、研究者や科学者へのインタビューをしていくうちにどんどんと世界が広がっていったんです。理系・文系の枠にとらわれず、異分野間の交流を起こしていくことは今後の企業にも重要なポイントだと思います。

星本和容(『MilK JAPON』編集長/以下、星本):今回のテーマは「進化するIT時代、企業はヒトに何を求めるのか」ということなんですが、この背景について少しお話ししておきます。

プログラミング教育の必修化などを含む、戦後最大級の学習指導要領の改訂が2020年に実施されます。「プログラミングってどこで、どう学んだらいいの?」という疑問を持つ親御さんも増えてきました。しかし、もしかするとこの「どこで何を学んだらいいのか」という問い自体が、実は成り立たなくなるかもしれないんですね。つまり、私たちが今後経験する教育の変革はもっと根本的なものかもしれないんです。

従来の日本の教育のあり方は、すでに確立された技術や知識をたたき込む「習得型」と呼ばれるメソッドを採用していました。これに対して2020年以降は、こうした知識詰め込み型の教育ではなく、自分の力で新たな課題を発見して解決していく能力を養うことに重点が置かれています。いわゆる「プログラミング的思考」と呼ばれるような、論理的・構築的な思考のプロセスを身に着けることが、今後の教育現場では目指されるわけです。

同時にビジネスの場においても、従来的な人材育成メソッドでは「これから」必要な人材は育たないことは、なんとなく共有されてきています。その証拠に、検索エンジンで「AI 人材育成」と打ち込めばそれこそ掃いて捨てるほどの情報が出てきます。一説には既存の職業の50パーセントはAI導入によって消滅すると言われるなかで、企業は人材育成や獲得の面で何を重視していくべきなのか。

その答えはまだ誰も持っていませんが、しかし答えに限りなく近づいている人はいるはずだと。そこで、テクノロジーやアートを軸にさまざまな企業とコラボレーションしているおふたりをお呼びしたわけです。

緒方:経済産業省と特許庁の主催で「産業競争力とデザインを考える研究会」というカンファレンスが立ち上がりました。ここでTakram代表の田川欣哉が発表した「第四次産業革命とデザインの役割」というプレゼンテーションの内容を参照しながら、次世代の人材について考えていきたいと思います。まずは、私たちを取り巻く産業の構造とその変遷について、簡単にご説明していきます。

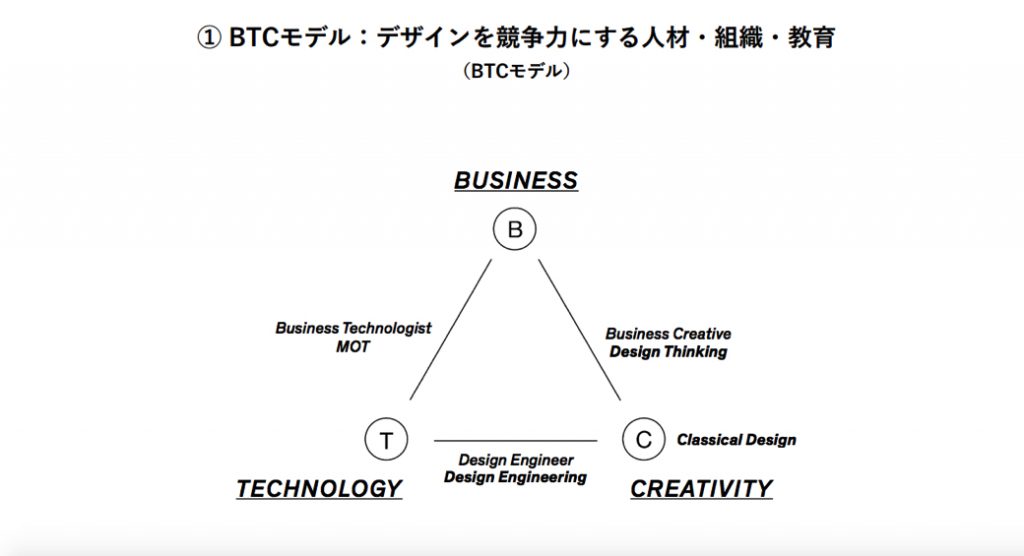

次世代の産業として競争力を持つためには何が必要か。それを僕らは「BTCモデル」というもので説明しています。

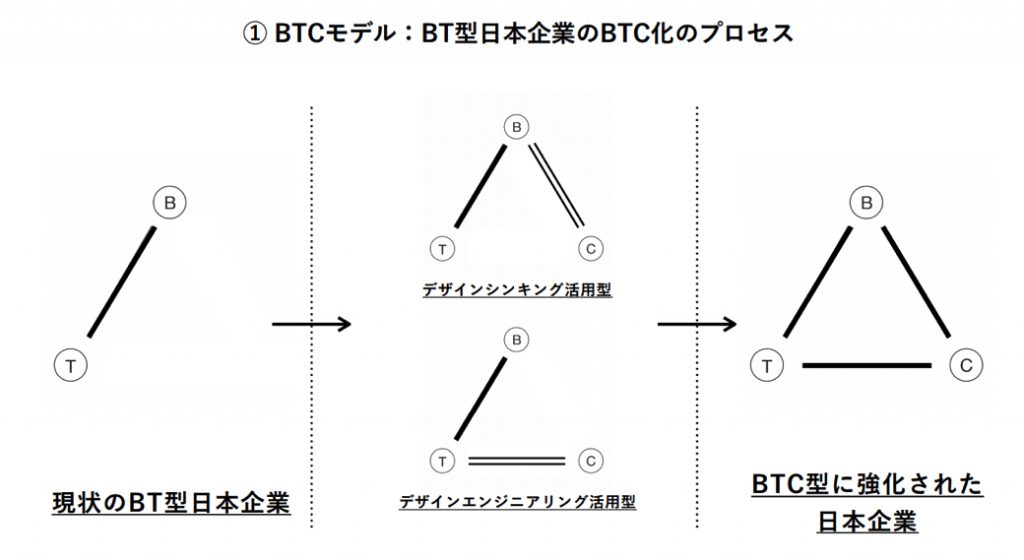

いままでの日本企業は、B(ビジネス)とT(テクノロジー)を重点化してきたと言えます。しかし、こうした技術経営と呼ばれるモデルがあまり有効とは言えなくなってきたのが現在です。一方ではC(クリエイティビティ)というものの台頭によって、BとCを組み合わせたデザインシンキングや、TとCによるデザインエンジニアリングという思考が生まれ、現在まで有効視されています。今後は、これらBTCすべてを有機的に結合させた組織・経営モデルを実現しなければ、国際的な競争力は獲得できないだろうと思われます。

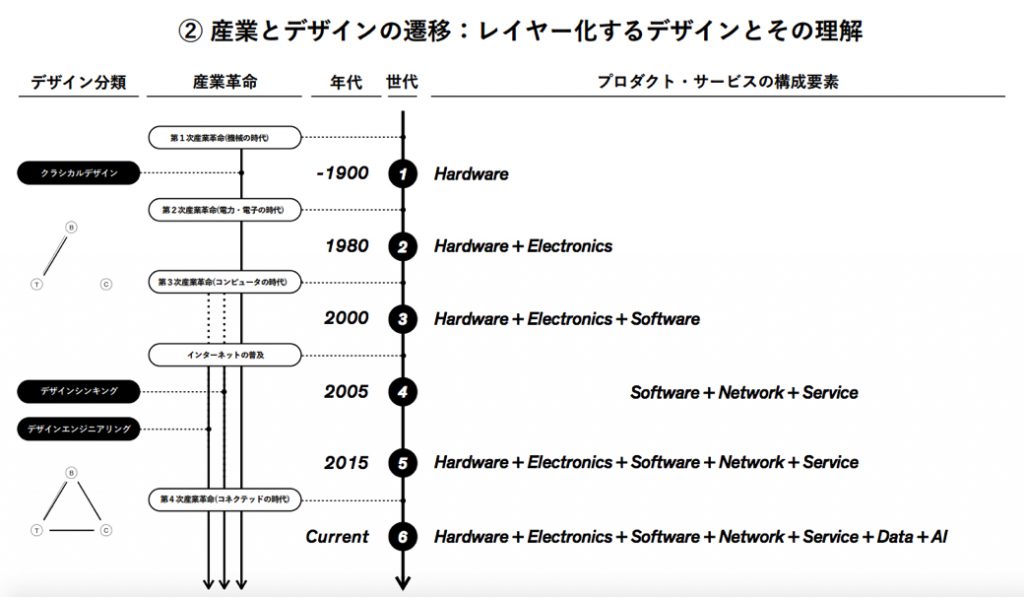

「機械の時代」を到来させた19世紀前半を第1次産業革命の時代とすると、「電力・電子の時代」である1980年代は第2次、「コンピュータの時代」である1990年代を第3次の産業革命とそれぞれ位置付けることができます。インターネットの普及にともなって、ネットワークやサービスというファクターも産業の構成要因となりました。

そして現在、マイクロソフトやグーグルといった企業においてはハードからソフト、ネットワークやサービスに至るまで、すべてのファクターを自社で生産・提供できるようになっています。こうした企業が、今後ビッグデータやAIを活用して第4次産業革命をリードしていくと考えられます。言い換えれば、今後の市場においてはハードの生産からAIの活用まで、すべてを駆使していなければ商品価値は生まれないということでもあります。

このような見取り図をもっていただいたうえで、次にどんな人材がこれから必要になってくるかという問題についてお話ししていきます。僕らはよく「T字型の人材」という言葉を使います。要するに、自分の得意領域に軸足をおきつつ、他分野にも越境できる人材のことを言います。

たとえば僕は工学が専門領域ですが、そこからデザイン領域へと触手を伸ばしていきました。ひとつの物事を深掘りしたり極めたりする一方で、そことは違う場所に越境する。専門分野で深く思考した経験や知識があるからこそ、別分野の知識を体系化するスピードが速くなります。そして、それらの異種交配が可能になり、新しい思考が生まれてきます。

星本:Takramにおける「T字型」の組み合わせは、皆さんそれぞれが自分自身で決めるものなのでしょうか? それとも、ディレクターがそれぞれの適性を見極めて「この分野にも挑戦したらどう?」というようなリコメンドをしていくのでしょうか。

緒方:決まったかたちはありませんが、会社として越境を促すような環境づくりを進めています。たとえば、天才プログラマーにはプログラミングだけやらせていた方が当然効率はいいわけですが、それでも、業務の半分くらいの時間を新しい領域の仕事に充てるのは、効率だけでなく、学び続けられる場を提供することを重視しているからですね。

星本:実際に、そのTakram的なメソッドを使って「社員研修をプロデュースしてください」というようなオファーはあったりしますか?

緒方:はい、ありますね。しかし、これもなかなか難しいんですよね。会社にはそれぞれのルールがありますから、部署間の人の移動や、どのプロジェクトに誰をアサインするかというところまで僕らは踏み込めず、ワークショップ止まりになってしまったり、僕らがオブザーバーとして定期的にレビューしたり、といった踏み込みしかできないこともありますが、最近では企業の組織デザインにも関わる事例も出てきました。

塚田:社内の人材の流動性は、日本の多くの企業が抱える課題ですよね。特に大企業に勤務する人と話していると「他部署の社員の顔が見えない」という話はよく聞きます。社内のどんな人材が、どんな状況でそのパフォーマンスを最大化させるのかということは、いろんな状況を設定して試すことでしかわからないんじゃないでしょうか。だからこそ社内で人材を「越境」させなければいけないわけですが、それがなかなかできないのが現状ですよね。

緒方:そうですね。端的に言えば、イノベーションには異種交配が重要で、異種交配のしやすい環境をどうつくっていくかが課題なんです。

塚田:異種交配を促す環境で言えば、最近で言うとハッカソンなんかはブームになってから定着してきましたね。異分野の人たちが集まり、テクノロジーやアイデアを駆使して数日間で新しいものを生み出そうとしていく。私自身、そういう未来志向型の方向は大好きなので、アイデア出しにも積極的に参加しています。しかし一方で、「先端テクノロジーが未来をつくる」と妄信しては、大事なことを見失いやすいと思います。

最新のテクノロジーから新しいビジョンを追い求めるのは悪いことではないですが、新しいものは同時に、ものすごい勢いで「古くなっていく」ということに自覚的であるべきです。「5年先に商品化できるアイデアを」みたいなスパンで話をしていると、それは5年後には「遠い昔のアイデア」になっているはずです。そういういたちごっこには陥らないようにしないといけません。

それよりも、もっと人間や生命の根本的なビジョンや哲学に向かって、「いま本当におもしろいことは何か」「理想的な人間社会とはどういうものか」ということを議論したほうが、実はいいような気もしています。これは、新しいものを追い求めている場でとかく忘れられがちな目線です。できるだけ長いスパン、ときに途方もないくらい長大な時間軸のなかで考えることでしか得られない、豊かな知見というものはありえると思います。

星本:デザインやアート、好奇心を持って何かに取り組むことは人間にしかできないことだと、おふたりのお話を聴いて再確認しました。AIに横取りされないものがあるとすれば、それは人間の「クリエイティビティ」なんじゃないかと。そこを企業や教育現場がどう評価していくのか、というのが目下の課題だと思います。

今日はこのクリエイティブ評価軸について、会場の皆さんとも一緒にディスカッションしていければと思っています。まずは、皆さんご自身のクリエイティブ評価軸について教えてください。

来場者A:「一緒に仕事をしている相手の能力やパフォーマンスがどうやったら最大化するか」を考えるのはクリエイティブにとって大事なことだと思います。なので、相手が「やりやすい」と思える環境をつくっている人こそ評価すべきだと思っています。

来場者B:人の心を動かすような価値ある仕事をするには、やはり働き手一人ひとりが楽しんで仕事できる環境が必要だと考えています。そのためには組織の仕組み自体も柔軟であるべきですが、組織で働いているとそこを変えることの難しさに直面します。楽しんでいるかということよりも、数値や金額という加算的なものでしか働きを評価できない。もちろん、後者が大事なこともわかります。ですから、このふたつの評価をバランスよく両立できる「評価軸」のあり方を考えています。

来場者C:クリエイティブを評価する軸というものは弊社にはありません。しかし、あるプロジェクトが終わった後「これやってよかったね」とか「やっぱりこれは新しかった、おもしろかった」というように、事後的に評価することは案外みなさん意識せずともやっているのではないでしょうか。ある仕事がクリエイティブであったとき、いい評価は後から必ずついてくるものだと思います。あえて価値基準を体系化する必要があるのか、少し疑問を感じています。

来場者D:0から1を創り出すことができれば、文句なくクリエイティブだと評価できますが、そういう事例はなかなかないと思います。実際の現場では「既存のAと既存のBという新しい組み合わせでCを発見した」「アイデアDは評価軸Eでは低評価だが、評価軸Eでは高評価を獲得できる」というようなクリエイティブのあり方も存在します。価値基準を多重化して、さまざまなアイデアや仕事を評価していくことが重要だと思います。

塚田:小学校時代の通知表を思い出してみると、おもしろい評価軸がたくさんありましたよね。「なにごとにも積極的に取り組んでいる」とか、「みんなと仲良くたのしめる」とか。いわゆる5教科の評価とは別に、生徒の多様な「能力」を評価する価値軸がありました。こういうことを企業レベルでやってもいいのかもしれませんね。

緒方:クリエイティブについては、明確な評価軸がないのが現状だと思います。これに対して、売り上げなどの数値以外の価値も含めた「価値軸の多様化」が必要という意見は多かったように思います。具体的には「プロセスへの貢献度」や「問いや疑問を提出した数」というような、いままで評価されなかった活動に目を向けるということですね。

イノベーションは0から1を創ることだと言われています。とはいえ、そこにもグラデージョンはあるはずです。海外のある企業では、イノベーションのプロセスを再現性が比較的高いものとそうでないものに分類して、定量的に測定できる基準を整備して評価していこう、という取り組みをしている事例もあります。こういう先例を参照して応用していけば、先ほどのプロセスの貢献度のような評価基準も実装可能かもしれません。

ただ、もちろんクリエイティビティに関するすべてが客観的に数値化されて、それを踏襲すれば誰でもクリエイティブな発想ができるというものでもありません。属人的な要素、所与の才能もクリエイティブを語るうえでは無視できない。クリエイティブの評価にあたっては、そのあたりを行ったり来たりしながら考える必要がありますね。

塚田:もうひとつ別の観点としては、クリエイティビティの「自己評価」というものがあります。会場からも「クリエイティブであったかどうかは、自分自身でしか判定できない」という意見が結構出ました。会社から評価されることがモチベーションになることはたしかにあると思います。一方で、ライフスタイルや価値観が多様化する昨今では、会社に評価されるだけが自分ではないという考え方もあります。つまり、他者の価値軸ではなく、自分自身で用意した価値軸にかなうかどうかがモチベーションのアップに影響するわけです。たしかに、そういう「いい気分」でいられる環境を自らつくり出すことも、イノベーションにとっては重要な要素のような気もします。

緒方:フランスの生理学者であるクロード・ベルナールは「Art is I; Science is We」という言葉を遺しています。「私」のなかで起こることはアートであるが、「私たち」のあいだで起こることは科学することが可能である、という意味です。イノベーションのプロセスのなかで、属人的な「アート」の部分と、企業やチームとして見たときに統計的に意味があり、再現性のある「サイエンス」の部分の両方を見ていく必要があります。

哲学やアートという定量的な結果を追い求めない活動は、間違いなくイノベーションの源泉です。イノベーションを目指す企業にまず必要なことは、目先のわかりやすい結果を追うばかりでなく、アート的なものを探求する余裕を持つことです。従来的な企業が持つ評価軸の外側にある「余白」のような部分にいかに目を向けていくか。これからの企業における人材育成、人事、あるいは教育現場でも、いままで等閑視してきた部分を見直していくことが大事でしょう。「アート(= I )」と「サイエンス(=We)」の双方から考えられていることが、新しい評価軸の条件になってくると思います。

![]()