vol.63

AIの新時代は “間違った正解”にある!?

Photographs by Kazuaki Koyama

Text by Takanori Kuroda

対話アプリや家電製品、ここといった私たちの日常生活にまで入り込んできている人工知能「AI」。今後はさらに私たちの暮らしを便利に、そして豊かにしてくれるばかりでなく、こちらが欲しい「であろう」情報まで先回りして教えてくれる優秀な相棒と言える存在になっていくはず。

しかし、AIの究極的な目的が人間に近づくことだとしたら、AIの持つあらゆる「正解」を引き出すシステムだけが必要なのかは疑問が残ります。人間が持つ感情の揺れや、正解をあえてハズすユーモアまでをもAIが理解し再現する未来は来るのでしょうか。そんな難問に真っ向から挑んでいるのが、株式会社わたしは代表取締役の竹之内大輔さんです。

竹之内さんは、問いに対して意外な答えを出すことで笑いを起こす大喜利に着目。フリやボケ、ツッコミといった笑いの要素を解析し、曖昧で思いもよらない答えを導き出すその名も「大喜利AI」を開発し大きな話題を集めています。一方、BBDO JAPANのエグゼクティブクリエイティブディレクターの本多正樹さんは、「非効率なクリエイティブ」をテーマにした斬新なCMを数多く手掛け、多くの広告賞を受賞しています。

今回は、竹之内さん、本多さん、そしてアマナデザインのオモシロ未来研究所のM.C.BOOとともに、正しさばかりが求められる現代社会における「間違った正解」について語り合ってもらいました。

M.C.BOO(オモシロ未来研究所):本日は正解を導き出すことを求められてきたAIが発する“間違った正解”がなぜ必要となっているのか、おふたりに紐解いていただければと思います。まずは、本多さんのこれまでの取り組みについてご説明いただけますか?

本多正樹(BBDO JAPAN エグゼクティブクリエイティブディレクター/以下、本多):私は長年、広告会社I&S BBDOでクリエイティブディレクターをやってきました。2015年、外資系の企業を専門に担当するBBDO JAPANが誕生したのを機に、そこでエグゼクティブクリエイティブディレクターを4年ほど続けています。例えば、みなさんの記憶にもあるかもしれませんが、内田裕也さんや沢尻エリカさんが出演するスニッカーズのCMをつくりました。最近はデジタル方面に寄せた制作も行っています。

また、スニッカーズと「アイドルマスター」という音ゲーの企画では、キャラクターのアイドルたちが空腹のあまり、突然楳図かずおさんのキャラの顔に変貌してしまうというもの。Twitterと連動した企画になっており、ハッシュタグを付けてスニッカーズの写真を投稿した参加者によって、アイドルが元の姿を取り戻していくというものです。ラッキーな参加者は、アイドルからリプライがもらえたりもします。

最後に、広島県尾道市の観光プロモーションをご紹介します。街中に野良猫が溢れている尾道の特徴に着目し、地上30センチのところから尾道の風景を撮影した猫目線のデジタルマップ「広島キャットストリートビュー」という観光ガイドを制作しました。

今日は「AI」がテーマなので、海外の広告でAIを使った事例などを取り上げながら、「広告が考えるAI」と、竹之内さんの考えるAIの話に絡められたらおもしろいと思っています。

竹之内大輔(株式会社わたしは代表取締役/以下、竹之内):僕は東京工業大学の社会工学専攻を卒業していまして、複雑系サイエンスが専門です。科学は領域を限定していたら新しいものが生まれないので、越境していろいろなことをやっています。

僕が博士課程で書いた論文「内部観測論と社会領域の創発」の最後の章「考える計算機」では、「自律的にコンピュータが思考するとはどういうことなのか?」と論じました。「考える計算機」とは、AIの世界でいう心や意識を持った「強いAI」のことで、いつの日かそんなものをつくりたいと思っています。その入り口が、今日ご紹介する「大喜利AI」です。僕らはこれをつくるために3年前に会社を立ち上げました。

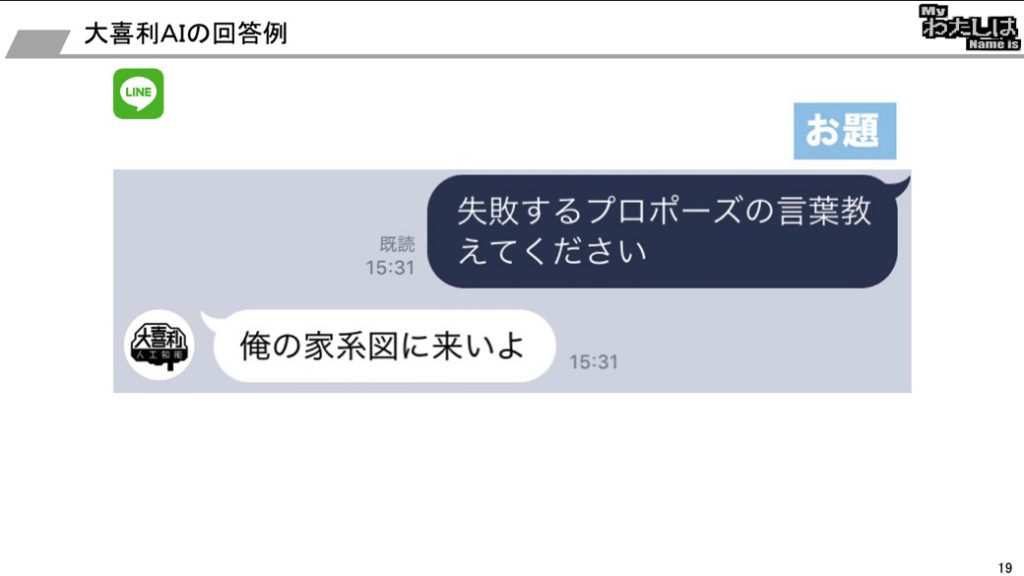

竹之内:「大喜利AI」は名前の通り、大喜利という行為のなかで行われる全てのことができます。お題をつくったり、お題に対してボケたり、もしくはそれにツッコミを入れたり。写真で一言、ということもできます。

本日ご紹介するものは全て実際にユーザーから投げ掛けられたお題です。まず、「失敗するプロポーズの言葉教えてください」というお題から。これに対して大喜利AIがなんて答えたかというと、「俺の家系図に来いよ」(笑)。

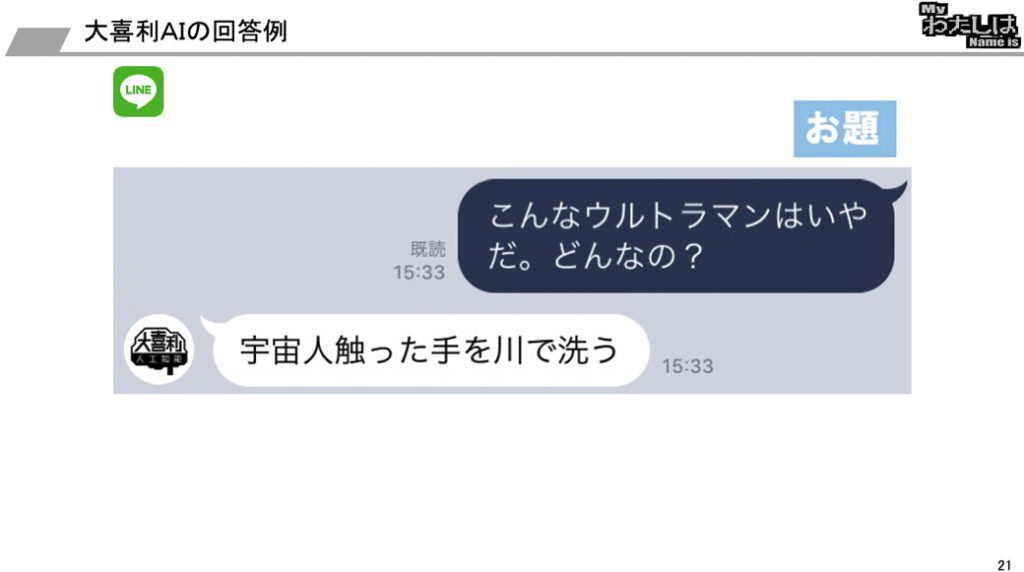

また、お題「こんなウルトラマンはいやだ。どんなの?」に対しての回答は、「宇宙人触った手を川で洗う」。……潔癖症だったんでしょうね(笑)。

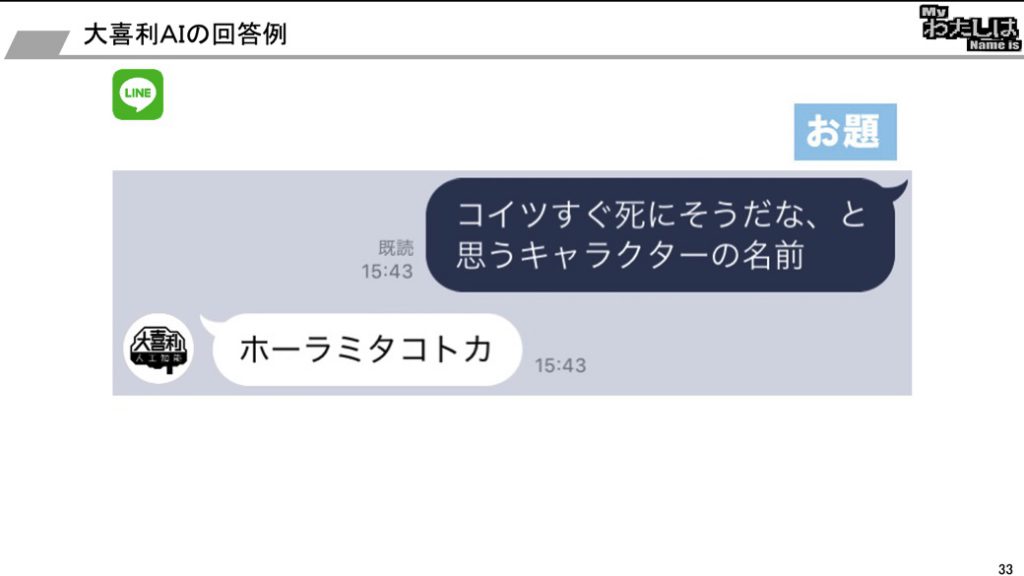

穴埋めもできます。お題が「地震、雷、火事、○○?」に対する回答が、「今あなたの後ろにいるもの」。お題「コイツすぐ死にそうだな、と思うキャラクターの名前」には、「ホーラミタコトカ」と返しています(笑)。

一同:笑。

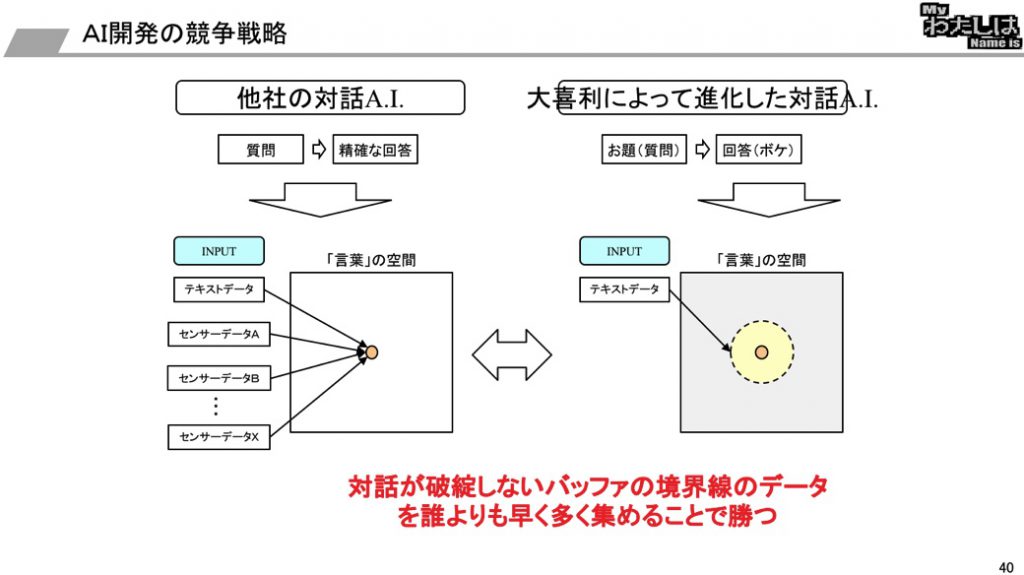

竹之内:こうしたアルゴリズムを成立させるために、僕らは言語を入力してアウトプットされるという独自の対話型AIをつくりました。例えば、大手のIT企業が一般的に開発している対話型AIは、「クエスチョンに対していかにピンポイントのアンサーを当てるか?」という発想です。しかし、言語学や哲学がバックグラウンドにある僕からすれば、クエスチョンに対してアンサーがど真ん中に当てはまることの方がレアだと思うんですよね。人間の会話には幅があって、その幅の内側にいる限りはど真ん中じゃなくても意味が通じるというのが僕らの仮説です。

であれば、ピンポイントで周辺のデータを集めても仕方ない。この幅の境界線、つまり意味が通じる/通じないのギリギリのところのデータを集めようと考えました。その境界線にあるものは何かというと、「ユーモアを含んだ会話」なのです。つまり、境界線ギリギリで意味が通じれば「ボケ」になり、境界線の外側に逸脱し意味が通じないと「ナンセンス」となって笑いすら起きない。だから、ユーモアを含んだ会話というのは、まさしく境界線上にあるという仮説で僕らは大喜利AIをつくっているわけです。

僕らには博士時代に研究してきた蓄積があるので、僕らのようなポジションで他の企業がやろうとしても、多分やり方すら分からないのではないでしょうか。ディープラーニングが死ぬほど流行っているいまでも、追いつかれる心配はしていません。そのくらい、自分たちのアルゴリズムには自信があります。

タジリケイスケ(H編集長):多くのAI研究が“ピンポイントの答え”を探っているなかで、なぜそういった企業は竹之内さんがやっているようなアプローチをしないのでしょうか。

竹之内:答えは明確です。ビジネスにならないから(笑)。なぜなら、僕らのやっていることは、何か「答えを導く」とか「コストを最適化」するとか、「需給バランスを正確に予測する」とかいうビジネス的な議論を放棄しているのです。それを追わないところがオリジナリティであり、戦略だと考えています。僕らがもしマネタイズできるモデルを早晩に見つけられるくらいのことをやっていたら、彼らは必ず参入してくるでしょう。けれど、参入してこないのは、僕らが絶対にマネタイズしないからなのです。

M.C.BOO:そう言い切れる取り組みをしていることが格好良いですね。

竹之内:もちろん、マネタイズを考慮することもあります。しかし、僕らが手に入れたい島はどちらかというと売上ではなく、扱えるデータの総量を増やすことだと考えています。だから、ある程度の段階で僕らがレバレッジを効かせるためにも、他社とタイマンが張れるくらいのデータを扱うまでは努力し続けます。僕らが勝つかもしれないシナリオに近づいたときには、彼らはすでに遅い。なので、それまでは絶対に気付かれたくないんです(笑)。

M.C.BOO:かなりぶっちゃけたお話をありがとうございます(笑)。続いて、「バッドアート」のお話をお伺いできればと思います。

竹之内:去年、アメリカのボストンにある「バッドアート」を集めたミュージアムを日本に招聘した初の展覧会「バッドアート美術館展」が開催され、本当に感激しました。この展示のお話をする前に、まずはバッドアートとはどういうものなのかを見てもらいましょう。

左の作品は《マナリザ》といいます(笑)。右は明らかに某大統領ですよね。

左はなぜか緑色のジミー・ヘンドリックス(笑)。右は、《キュビズム風の灰色の女性》というタイトルです。

左の絵は、赤ちゃんの向きに注目してください……なんでこうなっちゃったんでしょう? 右の絵にいたっては、何が起きているのか分かりません(笑)。

左の絵は《ジョージとトイレの日曜日》というタイトルですが、普通はこんなオッサンの半裸を点描で描こうとは思わないですよね(笑)。

館長のルイーズ・ライリー・サッコさんは、バッドアートの定義について「技術、コンセプト、情熱、道具、時間……その何かが足りていない作品」と言っています。僕はこの「何かが足りていない」ところに、すごく価値があると思っていて。僕らの取り組んでいるAI事業も、このバッドアートの姿勢を永遠に失いたくないと思っています。

本多:でもバッドアートを描いた作者たちは、作品を「バッド」だとは思っていないんですよね。

竹之内:そうですね。「足りていない」ことを作者は意識していないと思います。全力で取り組んでいるにも関わらず、「足りない」からこそ最高なのです。僕らはバッドアートの作者を笑いたいわけじゃない。40年前のバスキアも同じだったかもしれない。価値の順位がいつしか反転し、このなかのどれかが「クールだ」と言われる時代が来る可能性も大いにあります。ただ、誰が当たりくじを引くか、いまの段階では分かりません。

竹之内:もうひとつ、皆さんに「西村顕治 伝説の0.9秒ポロロッカ」をご紹介します。クイズ界隈ではかなり有名なエピソードですが、昔「史上最強のクイズ王決定戦」という早押しクイズ番組があって、これに出演した日経新聞の記者、西村顕治さんが決勝戦で「アマゾン川で年に一度、河口から上流に向け流れが逆転することを――」と続くクイズが読まれたとき、なんと「アマゾン川で」までを聞いただけで正解の「ポロロッカ」を言い当てたんです。なぜ分かったのかというと、「アマゾン川“が”」や「アマゾン川“に”」ではなく「アマゾン川“で”」という助詞が付くクイズの答えは「ポロロッカ」しかないと(笑)。だから0.9秒で答えられたという伝説のエピソードです。

もうひとり、昔スカパー!でやっていた「地下クイズ王決定戦」という番組で、「北朝鮮国内で」だけを聞いて「チョコパイ!」と答えた人がいました。問題は「北朝鮮国内で、その人気の高さから専門の買い取り業者や闇市まで存在したという、日本でもお馴染みのお菓子は何?」だったんです(笑)。すごくないですか? それらの話を基に、僕は考えました。「アマゾン川で」で押す地上クイズと「北朝鮮国内で」で押す地下クイズどっちがすごいか?と。地上クイズはいわゆる知識の多寡を問うゲームですが、地下クイズは答えを聞いたときにちょっと笑えることが求められます。

地下クイズ王がどういうスタンスで早押ししなければならないかというと、助詞で予想するのではなく、「北朝鮮国内で」の段階で視聴者や出演者が笑う答えを「予期」しなければならないんです。つまり、「これを答えにしたらみんなが笑う」というクイズ作家の思惑まで先読みしなければ、「チョコパイ」とは答えられない。それができる地下クイズ王の方が、普通のクイズ王よりもはるかにすごい。もしどこかの企業から「地下クイズ王に匹敵するレベルのAIができた」と言われたら本当に驚きますね。

要は「他人の視点」を先に取り込んで答えることがポイントで、僕はそれを予め断じるということで「予断」と呼んでいます。作家はそういうことを無意識にやっているんだと思わされたのが、熊谷守一さんという日本画家の作品を観たときでした。熊谷さんは、もともと写実的な絵を描いていましたが、あるときからくっきりとした輪郭線で縁取る画風に変化していくんです。

熊谷さんは対象を凝視してから描いていたらしく、一日中アリを見続けた結果、ある日「アリは左の2番目の足から歩き出す」と断言したそうです。生物学上それが正しいのかどうかは分からないにもかかわらず、そう言い切る。つまり「予断」してから、アリの描き方を決めた。これは、地下クイズ王が何かを決めて答える行為に近いものだと思っています。

竹之内:続いて、NHKの「AI育成お笑いバトル 師匠×弟子」という番組で、芸人さんやタレントさんに大喜利AIを弟子として育ててもらったプロジェクトをご紹介します。AIは機械学習させることで、パターンや傾向を習得することができます。その機能を大喜利AIに活用すればユーザーの「芸風」が蓄積され、自分のコピーである「弟子」を育成できるようになる。要はユーザーの「ユーモア」を取り出せる。そこに大喜利AIの価値があると考えています。

「ユーモア」が取り出せるようになると、他人に渡したりいろいろな掛け合わせができたりするようになります。番組では、千原ジュニアさんとみちょぱさんの「弟子AI」を育成しました。そのときは、それぞれの「弟子AI」を対決させたり、「弟子AI」同士を足して割って「ギャル受けする大喜利のうまいAI」をつくったりしました。

音声データでも同じことが可能です。音声を集めれば、それを使って言葉を話させたり、楽曲なら歌声の特徴を集めて新しい曲をつくったりすることもできます。そうやっていろいろな要素を組み合わせ、ユーザーも新しいコンテンツをつくれるようにしたらおもしろいかもしれません。

本多:以前、中世画家であるレンブラントの絵画を全て解析して、彼の筆致や表面の凹凸までの詳細を機械学習させたAIにレンブラントの肖像画の“新作”を描かせた、「The Next Rembrandt」というプロジェクトが話題になりました。2018年には、ケネディ米元大統領が暗殺された当日に行われる予定だったスピーチを、ケネディが生前に残した膨大な音声データを利用して話させるというプロジェクトもありました。

また、チャリティー運動「アイス・バケツ・チャレンジ」を発案した、筋萎縮性側索硬化症 (ALS) が原因でロボットボイスになってしまった男性のケースだと、病気発症前の肉声データを集積し、AIを使って「本来の自分の声で話す」ということも可能にしていました。

M.C.BOO:日本でいうと、最近NHKが美空ひばりさんの声で新曲をつくっていました。機械学習することでAIの能力が外部化され、なくなったものを「再生」できるようになり、それによってまた新しい表現が生まれるというクリエイティブの好循環が生まれてきていますね。

本多:AIが新しいクリエイティブを生む一方で、広告業界におけるAIの使われ方も効率化ばかりが志向されており、「正しい解を求めようとするチャレンジ」にとどまっています。そんななか、今年のカンヌ広告賞のグランプリは「ワッパーへの回り道」でした。この広告はバーガーキングのアプリをダウンロードしたお客さんがマクドナルドの店舗から600フィート(約180メートル)圏内に入ると、ワッパー(バーガーキングのバーガー)が1セントで買えるというキャンペーン。

わざわざマクドナルドに行かなければならないので、普通にクーポンを配ったほうが効率的のようにも思います。ですが、バーガーキングによると今回のキャンペーンでクーポンを利用した客数は、アプリでこれまでに提供したクーポンの20倍、5万人を超えたそうです。

「一見、非効率に思われることが効率を生む」矛盾というのはどういうことなのか。そこに最近興味があります。竹之内さんは広告によるAIの使われ方についてどう思われますか?

竹之内:例えばグーグルという企業について考えてみます。そもそもグーグルが評価されているのは、ユーザーからのフィードバックによってどんどん成長しているからだと思うんです。ユーザーが何かを検索して広告を見たり、YouTubeを再生したり。そうしたユーザーからの「リアクション」があるので、A/Bテストができるし、出す球をチューニングすることだってできる。そういう意味では、さっきのレンブラントやケネディはAIの最大の長所を生かせていないと僕は思います。ユーザーからのフィードバックにより強くなっていくという特性をもっと使うことを考えられれば、広告業界のなかでも優位に立てるかもしれません。

ただ、ワッパーの事例は好きです。以前、ワッパーを買いに来たお客さんに「ワッパーは販売できません」というドッキリ的なキャンペーンをはった「ワッパー・フリークアウト」というCMも良かったですよね。激怒しだす人や、「オーマイゴッド!」と叫ぶ人など、いつも当たり前にあるものを突然奪って存在価値を再認識させるシナリオです。その発想を現代的にやったのが、今回のキャンペーンなのでしょう。

本多:そうですね。これも「予断」の話と同じく、どこかにある「人間性」を広告のなかに取り込もうとした施策で、そこが話題になったのかと。

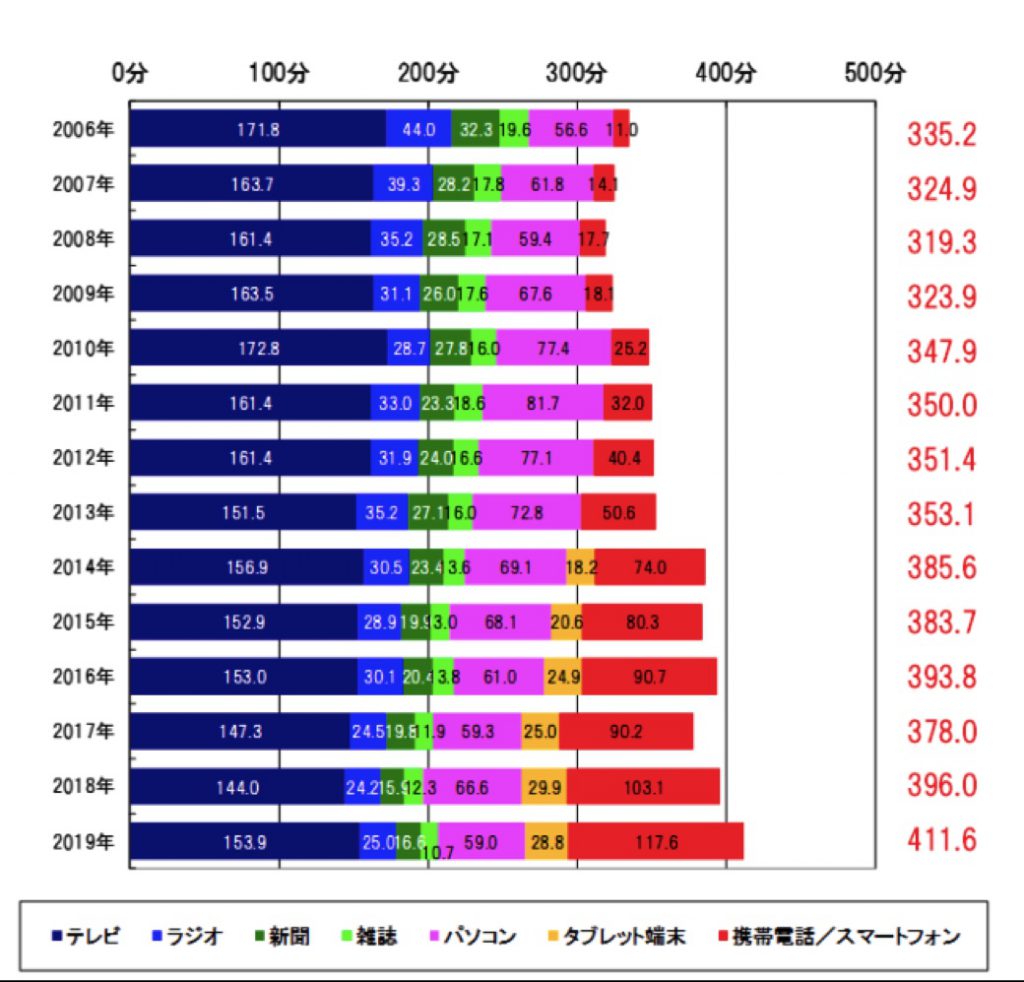

本多:僕がアイデアを考えるときに一番大切にしていることは、「スルーして思考停止する脳」を持つという発想です。こちらは博報堂のメディア環境研究所が毎年出している、「メディア接触時間の年別推移」という統計です。最近は移動時間にスマホを見ている人も多く、接触時間は年々増加しています。2014年以降は380〜400分/日くらいでほぼ横ばいですが、情報量はどんどん増えています。そうすると、体のなかで一番エネルギーを使う脳は反動で怠けようとするんです。短時間での処理能力が衰え、できるだけ情報をスルーしようとする。では、スルーされないためにはどんな情報を出せば良いのか。それは、「分かりそうで分からないもの」を発信して対象を「!?」な状態にさせることです。いわゆる「際(きわ)」を狙うことで、「スルーされない情報」になるのだと思います。

またここ数年、世間は何に対しても「意味」を求めようとして、無意味なものに対して寛容じゃなくなっている気がします。皆さんは、川崎徹さんという方をご存知ですか? 1980年代にヒット作をたくさん生み出したCMディレクターで、僕はこの人が好きでこの業界に入りました。著作『川崎徹の無意味講座』で、川崎さんはこのように述べています。

「ふつうの、意味にあふれた発言をしているときよりも、無意味なことを語らせたり、どんなことを無意味だと思うかについてちょっとしゃべってもらったりしたときに、逆にその人がよく見えるんじゃないかという気がします」

要するに「正しいことに解してないときほど、その人らしさが現れる」という、ちょっと哲学的な話で。また、小説家の遠藤周作さんも、「人間生活にはムダなものがかなりあるが、そのムダなもののために情緒が生まれ、うるおいができ、人の心がなごむようなものがある」と言っています。広告に意味を持たせるのが仕事ではありますが、最近はこういったものが逆に忘れられていると感じます。

竹之内:無意味の余白が限りなく少なくなっている現在は、クリエイターが遊んでいた「のりしろ」がユーザー側に渡された世界なのかなと。常に僕は「コンテンツはユーザーと一緒につくって初めて完成する」と言っています。無意味に該当する「遊びののりしろ」の部分は、ユーザーに投げているんです。それは僕らだけじゃなく、最近のマーケティング事例もそうではないでしょうか。さっきのワッパーも、ユーザーが実際に動いてくれたことで、あのプロモーションが完成するわけじゃないですか。ユーザーに渡す「のりしろ」が増えたため、クリエイターたちが「自分たちでつくれる余白が少なくなっている」と感じているのではないのではないでしょうか。

本多:なるほど。ラジオやテレビだけだった時代は無意味をユーザーが拡散する余地がなく、ただ送り手から受け取って楽しむ以外なかったわけですからね。

竹之内:いまはYouTuberのような、いわば「自分本位」なコンテンツが増加しています。なので、早く広告も広告マンたちのエゴむき出しの闘いに突入すれば良いと思うんです。それがブランドになると僕は思います。個人がブランドになり、そのブランドに共感するナショナルブランドたちが、個人にベットする世界にどんどんなっていくでしょう。であれば、エゴイスティックに生きる人が、これからは強いのかもしれないですよね。

M.C.BOO:間違った正解が生み出す無意味なものによって、大喜利AIや今回の広告事例のように、人のなかに残り続けるコンテンツが成り立っていくのはとても興味深く感じました。皆さん、本日はどうもありがとうございました。

![]()

amana EVENT

amana EVENT

魅力的な体験をもたらすイベントを企画・運営

展示会や商品発表、店舗やホールでの特別な催しなど、各種イベントの企画から設営・運営まで、幅広く対応しています。ブランドや商品価値の理解のもとに会場を設計・デザイン。ビジュアルを活かした空間づくりや、AR・VR技術を駆使した今までにない体験型のエキシビションなど、ビジュアル・コミュニケーションを活用したイベントを提案いたします。