日々のあらゆる行動がオンラインに包まれる今、バリューチェーンはバリュージャーニーにとって代わられ、社会システムや産業構造もアップデートを迫られる――。中国の先行事例を示しながら企業の変革を迫った書籍『アフターデジタル』シリーズ。著者のビービット・藤井保文さんに聞く、DXで実現するこれからの豊かさとは?

――スマートフォンやIoTによって、リアルな世界にオンラインが浸透していく時代に必要な考え方を説いた近著『アフターデジタル2 UXと自由』(日経BP)で、日本企業が陥りがちな表層的なDXへの違和感を指摘されています。

藤井保文さん(以下・藤井・敬称略):はい。多くの日本企業が、DXを推進しようとしたとき、「デジタルを導入せよ」「AIやデータを活用した取り組みを」という命令だけが上からおりてきて、業務効率や生産性を高めるためのデジタル化が先行してしまうケースが多い。大事なことがすっぽりと抜け落ちがちなことを危惧しています。

藤井 保文 | Yasufumi Fujii 1984年生まれ。東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 修士課程修了。2011年、株式会社ビービットに入社。現在は東アジア営業責任者としてUX志向のDXを支援する「エクスペリエンス・デザイン・コンサルティング」を行う。著書に、『アフターデジタル – オフラインのない時代に生き残る』『アフターデジタル2 UXと自由』など。政府の有識者会議参画、FIN/SUM、G1経営者会議など「アフターデジタル」におけるアドバイザリや講演活動も多数行っている。https://www.bebit.co.jp/

―― 抜けている大事なもの、とは?

藤井:ユーザー(顧客)にどんな価値を提供したいか、という本質の部分です。「世界観」といってもいい。

その上位概念が抜け落ちたまま、デジタル導入や業務効率化を進めても意味がないんです。デジタルとリアルが融合する時代に、ユーザーとどのような関係性を築き、どのような体験を提供する存在でありたいか。そこを先に定義しないと、効率化の最適解も分かりません。

結果的に、中身のない変革になってしまう。

――「アフターデジタル」の意味を履き違えている面もありそうです。あらためてその概念について教えてください。

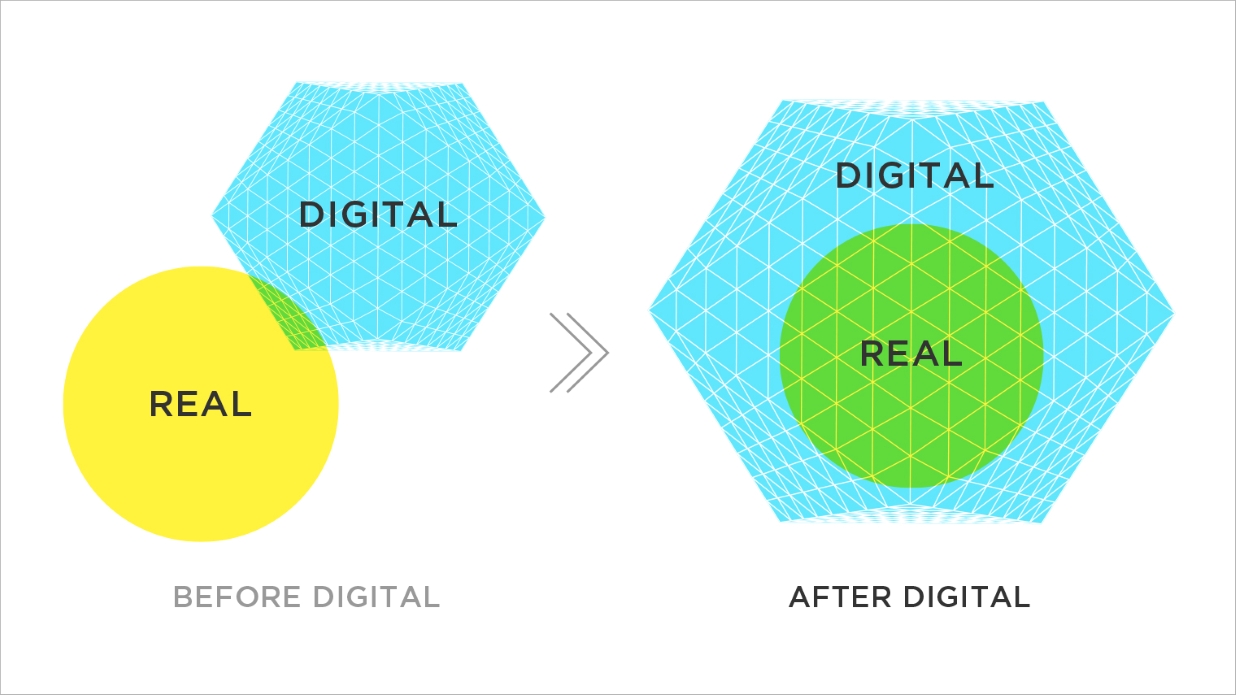

藤井:これまでリアルとデジタルの関係性は、あくまでリアルの世界が中心にあって、そこに付加価値としてデジタルの領域がありました。たとえば全国に店舗を持つアパレルメーカーが、ECサイトも運営していて、「店舗でいつも会えるお客様が、たまにアプリを使ってくれる」という状況。これを「ビフォアデジタル」と呼んでいます。

※ビービット ウェビナー資料より

ところが、今やデジタルは一部を担う付加価値ではなく、世の中のあらゆる領域をすっぽりと包含するようになってきました。

藤井:コロナ禍での変化も相まって日本でもより一層進みつつありますが、日用品の買い物はネットで行い、店舗に行く機会はうんと減りました。ウーバーイーツや出前館のようなフードデリバリーが広く浸透し、シェアサイクルやタクシー配車アプリも都市部を中心に普及しています。オンラインとつながらない純粋なオフラインの顧客接点は、少なくなってきているんです。

――確かに、買い物にしろ、飲食にしろ、移動にしろ、スマホをさわらないタイミングがなくなってきていますね。

藤井:もはやデジタル領域は付加価値ではなくて、リアルを大きく包み込んでいる。こうした状況を「アフターデジタル」と呼んでいます。

――業種や業態を問わず、企業がDXを急いでいる背景もアフターデジタルがすでにはじまっているからだと。

藤井:ええ。ところが、単に製品やサービスがデジタル化されたからといってユーザーが使いたいと思うか、というとそうではない。要はユーザーが使いたくなる体験価値、優れた新しいUXを提供するためにデジタルを使うべき。この順序が絶対です。

というのも、アフターデジタルが進むことによって、もともとオフライン行動だった生活すべてがデジタルデータ化して個人に紐づいてくるので、一人ひとりにきめ細かに対応したUXを提供できるようになってきています。

膨大に出てくる行動データを利活用しながら、いかに優れたUXを設計していけるか。そこが企業やブランドの競争力を決めるポイントになりつつあるんです。

――行動データ、ですか?

藤井:はい。これまで企業がUXを設計する際は、属性データに頼るしかありませんでした。

「このユーザーは30代後半の男性で、年収は700~1000万円、向上心の高いビジネスパーソン」といった属性データから、「それならばこういったコンテンツを好むはず」とターゲティングして広告などを表示。製品やサービスをレコメンドしてきました。

――モノやサービスを買ったり利用する際に入力したデータをもとにした属性ですよね。

藤井:はい。しかし、属性データって、荒っぽい面があるんですね。たとえば、たしかに向上心の高いビジネスパーソンという側面を持つ人でも、家庭に帰れば子煩悩な父親で、休日は大会優勝を目指すフットサルチームの選手だったりもする。

一人の人間が、単純なひとつの属性データでは捉えきれないモードをいくつも持っているわけです。

仮にフットサルモードの休日に「あなたにおすすめのビジネス書です!」とビジネスパーソンの属性に基づいてレコメンドされても「いや、今そんな気ないから…」としかなりませんよね。

――逆もまた然りで、仕事中にフットサルシューズをすすめられたら気が散りますね(笑)。

藤井:そうなんです。しかし、アフターデジタル化によって、精緻な行動データがどんどんとれるようになりました。

移動や検索に使ったアプリ履歴から、その人が、今何をするためにどこに向かっているのかがリアルタイムにわかる。スマホの決済データによって、今どんな気分でどんなモードに入っているのかも予測できる。

――タイミングよくレコメンドできるようになると。

藤井:そうです。最適なタイミングで、最適なコンテンツを、最適なコミュニケーション方法で提供できるようになる。ここでいうコンテンツは、モノやイベント、記事や動画、あるいは温かい言葉みたいなものまで含まれます。

この行動データに基づいた精緻なUX設計は、ユーザーから見ると「ほしいときにほしいモノやコトが、自分にあった方法で差し出される」ことになる。便利で質の高い生活が送れるようになることを意味します。

企業からすると、行動データの使いようによって、そうしたムダのない価値提供ができるということです。製品・サービス単体ではなく、体験全体での価値提供ができるんです。

――裏を返せば、企業はただより良いモノやコンテンツをつくって売るのではなく、ユーザーにより良いタイミングでより良い「体験」を提供することが命題になっていく。

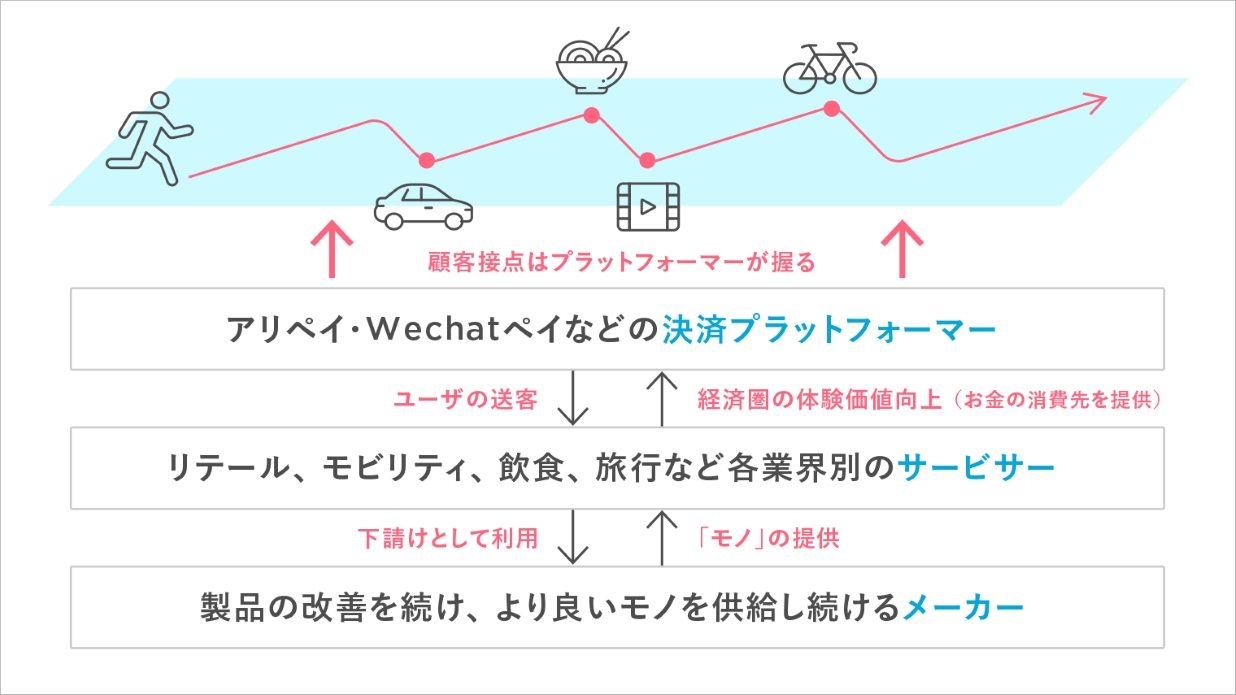

藤井:そのとおりです。もう中国でははじまっていますが、焦点は、こうしたアフターデジタルの進展によって既存の産業構造がヒエラルキーもろとも変わることです。

――著書にも書かれているように、これまでのメーカー主導だった構造が変わる、と?

藤井:ええ。これまでは「製品を販売する」ことがゴールでした。

だから、まずメーカーが良いものをできるだけ安くつくって、すぐ手に入れられるように流通に乗せる。ユーザーが購入にいたる瞬間までが勝負であり、製品を企画してつくるメーカーがヒエラルキーのトップにいたわけです。

藤井:しかし、繰り返しになりますが「最適なタイミングで、最適なコンテンツを、最適なコミュニケーション方法で提供する」ことが、アフターデジタル時代の競争優位性になる。

すると、ユーザーの好みや支払い能力などの最も価値ある行動データをペイメントを通して包括して抑えられる「プラットフォーマー」が、新しい産業構造ではヒエラルキーのトップになります。

――GAFAはもちろん、中国でいえばアリペイやWeChatペイなどがトップになるわけですね。

※ビービット ウェビナー資料より

藤井:はい。そしてプラットフォーマーの次のレイヤーが「サービサー」。業界ごとに優れたUXを提供できるプレイヤーです。

藤井:プラットフォーマーほど広範囲の行動データはとれませんが、強いエンゲージメントでユーザーとつながって熱量の高いデータをとれるという圧倒的な強みがあります。

そして、そのサービサーの下に「メーカー」がくる。

――これまで最上位だったメーカーが一番下になるわけですね。

藤井:最も顧客接点が少なく、行動データがとりにくいのがメーカーですからね。だからこそ、日本でもメーカーが「サービサーになる」と宣言したり、サービサーと提携する動きが活発なんです。

――メーカーからサービサーへ。本の中で紹介されていましたが、中国のEV(電気自動車)メーカー「NIO(ニオ)」がわかりやすい例ですね。

藤井:はい。NIOはテスラのライバルとも言える次世代EVメーカーです。大きな違いは、テスラが「カギを渡すまでが仕事」なのに対して、NIOは「カギを渡してからが仕事」と明言していることです。

――メーカーとしてモノを売るのではなく、サービサーとしてアップデートされた体験を提供し続ける、という意味ですね。

藤井:そう。顧客接点を持ちづらいメーカーがいかにして高頻度な接点をつくるか。サービサーとして行動データを利活用できるか。日本企業が本質的なDXを進めていくうえでの大きなヒントがここにあります。

すべてがオンラインに包み込まれるアフターデジタルの時代。ある意味でそれは、真に顧客体験価値勝負の時代ともいえます。

売り切り型のモデルからシフトし、継続的に接点をもちながら体験を提供するサービサーやプラットフォーマーを目指すには――。

日本企業が実践するべき真のデジタルトランスフォーメーションについて語っていただいた、後編に続きます。

インタビュー・文:箱田 高樹

撮影[interview]:劉 怡嘉(acube)

撮影[top]:中村 理生(UN)

AD[top / diagram ]:片柳 満(amana DESIGN)

編集:高橋 沙織(amana)

![]()